¿Aguafiestas? Tan solo mírenme. Vengan con todo. (Ahmed, 2017)

La feminista aguafiestas

A propósito del 25N, ese día en que las instituciones culturales y educativas del país se visten de morado para proclamar, una vez más, su compromiso con la erradicación de la violencia de género, resulta necesario preguntarse qué implica realmente participar de esta fecha y qué tensiones revela al interior del mundo musical. Más allá de los discursos conmemorativos y las campañas institucionales, la pregunta que me persigue sigue siendo, ¿ha cambiado realmente algo en el mundo de la música y en sus espacios educativos y profesionales?.

Voy a comenzar con una confesión: últimamente no puedo dejar de sentirme como la feminista aguafiestas, esa figura que Sara Ahmed reivindica con tanta lucidez y humor en Living a Feminist Life, 2017 (Vivir una Vida Feminista). Pero ¿qué significa sentirse así? Ahmed nos recuerda que ser una feminista aguafiestas no consiste en amargar la conversación, sino en negarse a participar de la “cultura de la felicidad” que exige silencio ante la injusticia. Ser aguafiestas implica pagar un precio, no solo simbólico, también económico, laboral, político y afectivo, por interrumpir la comodidad de los otros.

Hacerse aguafiestas, continua Ahmed, es seguir siendo una estudiante, significa volver sobre nuestros propios pasos, dudar de nuestras prácticas y a veces convertirnos en vigilantes de nuestros pensamientos. Significa también habitar la incomodidad, el encono, la contradicción, volvernos el problema y no la solución, mantener abierta la pregunta y evitar el cierre complaciente.

La feminista aguafiestas que me habita se irrita cuando en un congreso hay una sola mesa de género, y cuando esa mesa parece existir solo para justificar la inclusión. Suspira cuando, después de escuchar ponencias o trabajos vinculados al género, las reacciones se reducen a felicitaciones por tratar un “tema tan importante”, pero casi nunca derivan en un diálogo real y profundo sobre la discusión, los conceptos o la investigación. Rueda los ojos ante el chiste misógino que ha escuchado cien veces; soporta con estoicismo el inevitable “deberías sonreír más” y siente una punzada cuando la llaman “exagerada”, “difícil” o “conflictiva”. Se avergüenza un poco cuando a veces inicia una conversación con un “esto va a sonar antifeminista, pero…”, y se sorprende, a veces con culpa y otras con humor, cuando disfruta del último “gusto culposo” machirulo de moda. Y aun así, mi feminista aguafiestas, como la de Ahmed, sigue creyendo en el utopismo crítico, en la posibilidad de una felicidad que no evada el conflicto, sino que mira de frente hacia un horizonte dialéctico. Quizás por eso, cuando leí las declaraciones de la directora británica Katie Mitchell, no pude evitar sentir una mezcla de reconocimiento y rabia. En una reciente entrevista para The Times, Mitchell anunció su retiro del mundo operístico denunciando el sexismo estructural que atraviesa la industria musical: “A lo largo de las treinta óperas que he dirigido, nunca he tenido un proceso libre de sexismo”, afirmó. Su voz, quebrando el protocolo de la complacencia, sonó familiar. [1] https://www.thetimes.com/culture/classical-opera/article/katie-mitchell-im-retiring-from-opera-because-of-the-misogyny-slff29c7j Incluso en los circuitos más prestigiosos de Europa, como en los conservatorios, orquestas y universidades de nuestro continente, las mujeres seguimos enfrentando las mismas lógicas patriarcales que, disfrazadas de mérito, tradición o genio, continúan reproduciendo desigualdad.

En este sentido, este texto vuelve sobre los pasos —y las consecuencias— que las conversaciones feministas sobre género y violencia han tenido en el mundo artístico y profesional de la música. Pero también, como todo texto personal, es un intento de exorcizar una experiencia laboral que me dejó con la fe temporalmente suspendida. Escribir desde ese lugar es una forma de hacer balance y resistencia, pero sobre todo, de reconocerme en ese kit de supervivencia que Sara Ahmed propone, convocando herramientas para sostenerse en movimiento aun cuando el entorno insiste en inmovilizarnos. Porque la feminista aguafiestas , dice Ahmed, no solo se atreve a ser el obstáculo de la narrativa del progreso, también se atreve a ser movimiento, a seguir moviéndose, incluso cuando el cuerpo y las instituciones parezcan haberse detenido.

En este espíritu, me interesa profundizar en esa paradoja entre el avance discursivo y la inercia institucional, en cómo las tensiones, contradicciones y resistencias que surgen de ella siguen invitando al diálogo y se mantienen como fronteras activas, límites que, aunque revelan la persistencia del poder, también impulsan el cambio. Para seguir la línea de pensamiento de Sara Ahmed, organizaré las distintas secciones del texto a partir de principios, tal como ella lo propone en su Manifiesto feminista aguafiestas, invocando al recuento para llamar a la accion. (Ahmed & Tenenbaum, 2021)

Principio 1. El #MeToo que nunca fue

A más de tres décadas de la irrupción de la New Musicology, la queer musicology y la musicología feminista, las reflexiones y el trabajo académico que se ha producido en torno a estos enfoques —inicialmente en el ámbito anglosajón y más recientemente, también en el mundo hispanoparlante— se han configurado como un campo crítico sólido y muy diverso. Sin embargo, pese a su desarrollo teórico y metodológico, muchas veces pareciera que este territorio continúa funcionando como una esfera de saber especializado, circunscrito a grupos de estudios, colectivas, seminarios, coloquios y publicaciones que rara vez logran incidir de manera efectiva en las prácticas cotidianas, pedagógicas y profesionales. Mientras tanto, las violencias epistémicas, estructurales y laborales continúan reproduciéndose bajo nuevas formas de legitimidad.

El movimiento #MeToo tuvo su origen en 2006, cuando la activista Tarana Burke utilizó la frase para acompañar y visibilizar a sobrevivientes de violencia sexual, en particular a mujeres jóvenes racializadas. (Frye, 2018) No sería sino hasta octubre de 2017 que el lema alcanzaría una proyección global. Ese mismo año, el mundo de la música clásica entró a la conversación del llamado cuando comenzaron a salir a la luz denuncias contra dos de sus figuras más respetadas y poderosas, el director James Levine y el violinista William Preucil.[2] https://www.gregsandow.com/crit_class/AnneHarass.pdf Aunque en los círculos musicales circulaban desde hacía años “secretos a voces” sobre sus comportamientos abusivos, fue en ese momento cuando la conversación adquirió visibilidad pública. Las acusaciones contra Levine, quien dirigió la Metropolitan Opera de Nueva York durante más de cuarenta años, marcaron un punto de inflexión. En diciembre de ese mismo año, The New York Times y The New York Post publicaron los primeros reportes de agresiones sexuales ocurridas desde la década de 1980, lo que llevó a su suspensión inmediata y, meses después, a su despido.

Casi simultáneamente, el caso del concertino de la Orquesta de Cleveland, William Preucil, amplificó el impacto del movimiento; en 2018 testimonios públicos de varias mujeres llevaron a su suspensión tras acusaciones de acoso y agresión sexual. A partir de estos casos, el #MeToo parecía resquebrajar la aparente intocabilidad del ámbito de la música de concierto, obligando a las instituciones culturales más prestigiosas del mundo a confrontar las violencias estructurales y los mecanismos de silenciamiento que habían sostenido durante décadas.[3] https://www.columbian.com/news/2018/jul/28/classical-music-world-rocked-by-metoo/

En el 2019, el caso de Plácido Domingo pareció extender definitivamente la conversación al ámbito iberoamericano. A diferencia de los escándalos previos circunscritos al contexto anglosajón, las denuncias contra el tenor español, acusado por más de veinte mujeres de acoso sexual y abuso de poder en distintos teatros y compañías de ópera, sacudieron los cimientos de un sistema artístico profundamente jerarquizado y sustentado en la figura del “maestro” (Arriaza Ibarra, 2019). Por primera vez, el mundo hispanohablante enfrentaba de forma pública las denuncias contra uno de sus íconos más intocables, símbolo tanto del éxito cultural europeo como del ideal masculino del arte lírico. La reacción institucional, sin embargo fue más que ambigua, mientras en Estados Unidos y parte de Europa las investigaciones condujeron a su renuncia a la Ópera de Los Ángeles y a la cancelación de contratos, en varios países latinoamericanos y particularmente en España, predominó un discurso de defensa y negación que apeló a argumentos tales como su “trayectoria impecable” y a la “presunción de inocencia”, reproduciendo así el mismo sistema de silencios que el #MeToo pretendía desarticular. En América Latina, este episodio puso en evidencia la brecha entre el impacto simbólico del movimiento global y la resistencia local de las estructuras musicales regionales, orquestas, conservatorios y teatros líricos donde la autoridad artística y el poder masculino siguen siendo difíciles de cuestionar. La figura de Domingo funcionó paradójicamente como espejo y advertencia: incluso cuando la denuncia traspasa fronteras, las transformaciones reales requieren desmantelar las redes de complicidad institucional y los pactos de silencio que aún sostienen la vida musical iberoamericana.

En México, el caso Bátiz marcó un punto de inflexión en la conversación sobre abuso y violencia sexual en el ámbito musical profesional mexicano. En 2018, la violinista suiza Lydia Mordkovitch denunció públicamente al reconocido director de orquesta Enrique Bátiz, figura central en la vida cultural del país y fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, por agresiones sexuales ocurridas más de dos décadas atrás. La denuncia, que circuló en diversos medios informativos, se convirtió en uno de los casos mexicanos más mediáticos vinculados a la conversación global del #MeToo, tanto por la figura paradigmática que representaba Bátiz en el mundo musical como por sus estrechos vínculos con el poder político y cultural a lo largo de su carrera. [4] https://www.proceso.com.mx/cultura/2018/2/8/violinista-suiza-denuncia-abuso-sexual-del-director-enrique-batiz-hace-22-anos-199663.html . Su posición privilegiada dentro de la institucionalidad musical mexicana, respaldada por décadas de reconocimiento oficial y una extensa red de relaciones con figuras gubernamentales y empresariales, hizo del caso un símbolo del entramado de poder que históricamente ha permitido la impunidad en los entornos artísticos. Aunque no derivó en consecuencias legales concretas debido al tiempo transcurrido y la falta de denuncias formales en México, su resonancia permitió visibilizar las dinámicas de abuso, silencio y jerarquía en las instituciones musicales del país, al tiempo que reveló la urgencia de construir mecanismos efectivos de denuncia y protección más allá de la exposición mediática.

En marzo de 2025, la noticia del fallecimiento de Enrique Bátiz reabrió la conversación en torno al caso y volvió a colocarlo en el centro de la atención mediática. Sin embargo, la cobertura en la mayoría de los medios nacionales se centró en rendirle homenajes póstumos y destacar su legado artístico, relegando a un segundo plano, o invisibilizando por completo, las denuncias que años atrás lo habían situado como una figura polémica en el marco de lo que parecía el inicio del #MeToo musical en México. Su muerte volvió a poner en evidencia la forma en que las instituciones culturales y los medios de comunicación del país tienden a privilegiar la narrativa del “genio” y del “maestro” por encima de las voces que han denunciado abusos. Con ello, volvió a hacerse visible el pacto de silencio y admiración que históricamente ha protegido a los hombres poderosos del ámbito artístico, un entramado que desde los estudios de género se ha nombrado como “pacto patriarcal”, concepto trabajado por autoras como Rita Segato y Celia Amorós. El pacto patriarcal puede ser visto como un contrato social, explícito o implícito, que sostiene las estructuras de dominación y violencia hacia las mujeres e implica prácticas de encubrimiento, complicidad y lealtad masculina que reproducen códigos de conducta violentos y refuerzan las alianzas con los grupos de poder político, económico y cultural. De esta manera, contribuye a la normalización y a la invisibilización de las violencias de género en la vida cotidiana.

Volviendo al caso de Bátiz, el gesto colectivo de memoria selectiva que se generó tras su fallecimiento reveló no solo la fragilidad de los avances alcanzados en la conversación sobre violencia y poder en la música, sino también la persistencia de estructuras que continúan colocando la reputación de las figuras consagradas por encima del derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia.

En los últimos años, diversos acontecimientos en el ámbito musical mexicano han vuelto a revelar la profundidad estructural de la violencia de género y del abuso de poder. En septiembre de 2022, el entonces director del Conservatorio Nacional, Patricio Méndez Garrido, dejó su cargo tras un paro estudiantil acompañado de denuncias por acoso sexual y violencia. [5] https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patricio-mendez-declina-dirigir-el-conservatorio-nacional-silvia-navarrete-queda-de-interina/ Ese mismo año, Ivan Lopez Reynoso, entonces director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), fue señalado por violencia de género en contra de al menos una integrante de la Compañía Nacional de Danza (CND), institución que lo mantiene vetado hasta la fecha. [6] https://www.excelsior.com.mx/expresiones/director-artistico-de-la-otba-bajo-la-lupa/1583884 Más recientemente, en junio de 2024, Héctor Antonio Centeno López renunció voluntariamente a la dirección de la Orquesta Filarmónica de Puebla, luego de ser acusado públicamente de abuso sexual durante un concierto. [7] https://oem.com.mx/elsoldepuebla/local/designan-a-nuevo-director-de-la-filarmonica-de-puebla-tras-denuncias-de-abuso-sexual-13900896

En todos estos casos se repite un patrón parecido, la presencia de una figura masculina de autoridad cuya posición de poder dentro del mundo musical favoreció tanto el encubrimiento de las violencias como la atención mediática que acompañó las denuncias. La visibilidad de sus cargos, directores, maestros, líderes institucionales, potenció la repercusión mediática de sus caídas, al tiempo que expuso la persistencia de jerarquías profundamente arraigadas y la dificultad de cuestionar públicamente a quienes encarnan el prestigio y la legitimidad dentro del ámbito artístico. Ese mismo entramado de poder y reconocimiento ha contribuido a que muchos de ellos continúen con sus carreras casi intactas, sin enfrentar consecuencias significativas o, en algunos casos, sin enfrentar consecuencia alguna por los actos que se les imputan.

Por otro lado, y sobre todo en el ámbito educativo, pocos casos han tenido una repercusión mediática de gran circulación y la mayoría de acusaciones se hacen de manera informal, de voz en voz dentro de las Whisper networks o “redes de susurros”(Johnson, 2023). Las llamadas “redes de susurros” ocupan un lugar ambiguo dentro de las dinámicas de poder y violencia en las escenas musicales y en las instituciones artísticas. Se trata de un sistema de comunicación íntima y muchas veces soterrada, donde los casos de abuso o violencia se transmiten de boca en boca, en conversaciones privadas, pasillos o redes informales como blogs o redes sociales, sin llegar a formalizarse en denuncias públicas o legales. Estos susurros o rumores, aunque carentes de legitimidad institucional, portan un peso de verdad social, su persistencia y circulación reflejan el conocimiento compartido, a veces tácito, de prácticas abusivas que rara vez tienen consecuencias reales para los perpetradores (2023).

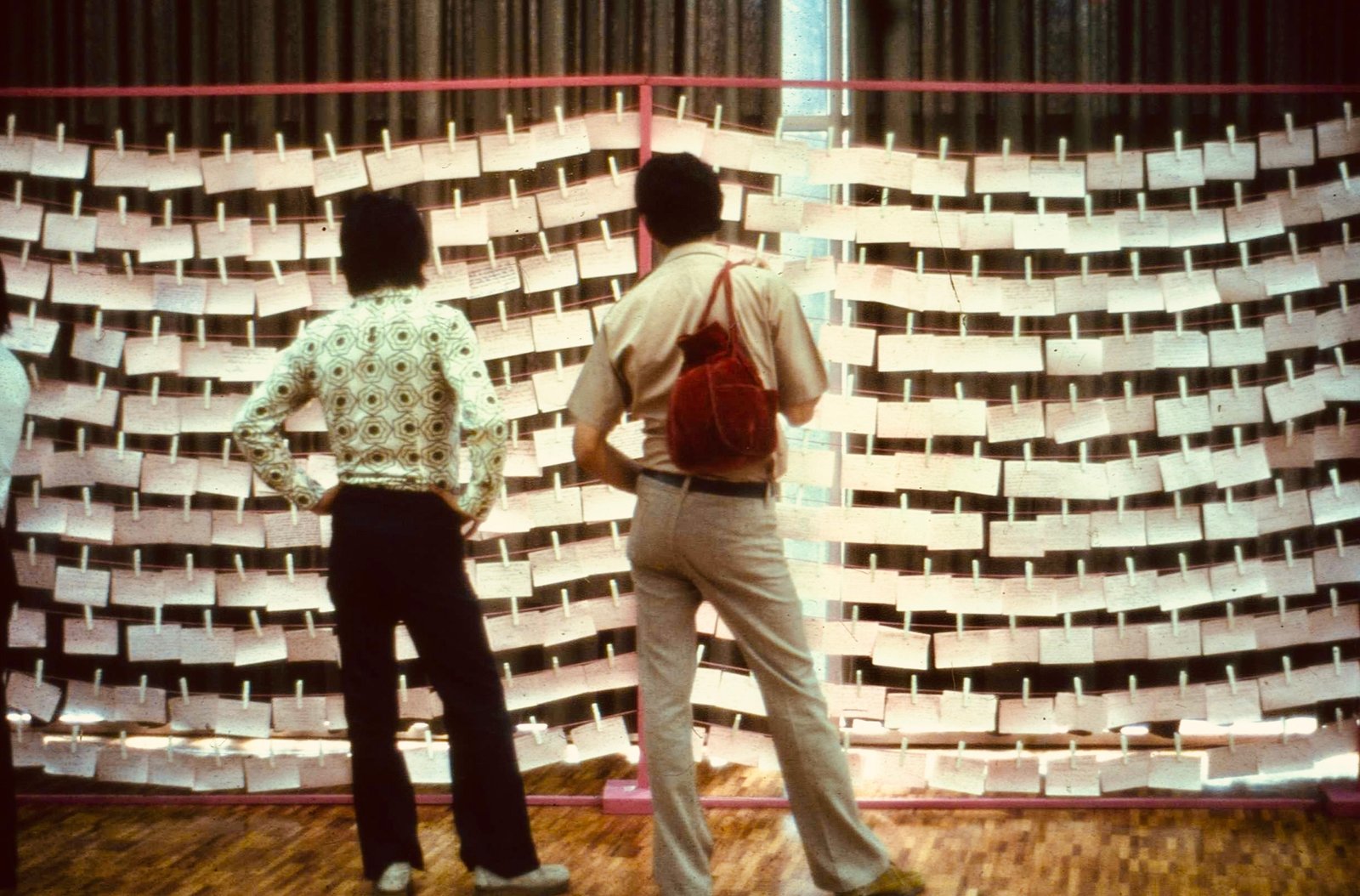

Dos casos recientes recogen estas paradojas. Uno de ellos es el sitio “Tendedero Artístico MX”, que desde 2024 ha funcionado como un tendedero virtual para denunciar las violencias sistémicas que viven muchas mujeres dentro de sus espacios de trabajo y formación artística. [8] https://www.facebook.com/tendederoartisticomx El segundo corresponde a una lista que circula de mano en mano entre redes de colegas que saben o han tenido experiencias directas con abusadores y agresores en el ámbito musical profesional. Esta lista opera como un dispositivo de cuidado colectivo: se transmite para advertir sobre colegas, directores, profesores y otras figuras cuya conducta representa un riesgo. Más que una denuncia pública, su propósito es alertar a otras mujeres sobre posibles situaciones de violencia en sus entornos laborales y formativos. En el caso del “Tendedero Artístico MX”, la iniciativa traslada al entorno digital la potencia simbólica del Tendedero original de Mónica Mayer, configurando un espacio de denuncia, acompañamiento y reflexión sobre las estructuras de poder que sostienen la desigualdad y la violencia en el ámbito cultural. [9] “El tendedero” (1978), obra emblemática del arte feminista mexicano creada por Mónica Mayer y presentada en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, consistió en una instalación participativa donde las mujeres respondían, en pequeños papeles … Leer más Por su parte, la lista que circula a través de redes de confianza entre colegas, evidencia otro tipo de práctica colectiva: una forma de socializar el cuidado y la advertencia, no con un fin punitivo, sino como un dispositivo de protección comunitaria frente a los riesgos que persisten en el mundo musical.

No obstante, a la par de la expansión de estos espacios de denuncia, también han emergido discursos que intentan deslegitimarlos, entre ellos el persistente mito de la “denuncia falsa”. Este relato, profundamente arraigado en los entornos profesionales y académicos, funciona como una estrategia de descrédito y disciplinamiento, destinada a instalarla sospecha sobre las voces que se atreven a hablar. En muchos casos, las redes de susurros, esas conversaciones veladas donde circulan advertencias, nombres y experiencias, se han convertido en mecanismos de supervivencia ante la falta de respuestas institucionales. No obstante, en lugar de atender las causas estructurales de la violencia, ciertos sectores han optado por invertir la carga de la prueba, situando a las denunciantes en el lugar de la duda y a los agresores en el de la víctima potencial, instalando la idea de un supuesto “clima de persecución” en el que la posibilidad de una denuncia falsa se presenta como una amenaza latente. Su insistente circulación alimenta una paranoia masculina que, más que expresar preocupación por la justicia, revela la resistencia de muchos colegas a someter su práctica profesional, pedagógica y relacional a un análisis ético y crítico. [10]A este respecto, en México el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes se ha posicionado como un actor que, bajo el discurso de combatir la corrupción y promover una agenda antipunitiva, ha contribuido en el imaginario público a sostener el mito de la … Leer más Esa resistencia, que prefiere imaginar un escenario de vulnerabilidad laboral masculina antes que reconocer los patrones normalizados de abuso, desigualdad y acoso, contribuye a sostener una ilusión, la de que el problema radica en el exceso de denuncias y no en la falta de revisión profunda de las formas en que hemos aprendido a convivir, enseñar y ejercer el poder dentro de nuestras instituciones musicales. (Ontiveros Medina & Tanús Namnum, 2019)

Aunque México aún carece de estudios formales de alcance nacional que aborden con rigor este tema, existen referencias regionales de gran relevancia. Entre ellas destaca el informe presentado en julio de 2025 por la Cátedra de Género y Generaciones de la UCLAEH (Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana de Uruguay), con el respaldo de ONU Mujeres, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Dirección de Desarrollo del UCLAEH. Este estudio aporta evidencia sólida para desmontar los mitos construidos desde el rumor, el prejuicio y la desinformación, situando el debate en el terreno de los datos verificables. Sus conclusiones coinciden con investigaciones realizadas en Estados Unidos, el Reino Unido y España, donde el porcentaje de denuncias comprobadas como falsas oscila entre el 0.03 % y el 6 %, confirmando que la narrativa sobre una supuesta proliferación de denuncias falsas es, más que un dato real, una estrategia de deslegitimación. [11] Denuncias Falsas de Violencia Basada en Género en Uruguay . 2021-2023. Informe final, julio de 2025. https://universidad.claeh.edu.uy/wp-content/uploads/2025/07/INFORME-FINAL-DENUNCIAS-FALSAS.docx.pdf

Entre el ruido del rumor y el refugio del cuarto propio, las paradojas que he discutido también se cuelan en los espacios donde pensamos, escribimos y creamos.

Principio 2: La maldición del cuarto propio

Partiendo del pensamiento de Virginia Woolf y de su célebre ensayo de 1929, Una habitación propia, la metáfora del cuarto propio se ha consolidado como un símbolo de autonomía intelectual, espacio seguro y emancipación frente al orden patriarcal. En el planteamiento de Woolf, la independencia económica y el acceso a un espacio privado eran condiciones indispensables para que las mujeres pudieran desarrollar una vida creativa y reflexiva en libertad. Sin embargo, casi un siglo después, esta idea parece haberse transformado, paradójicamente, en una nueva forma de confinamiento, un espacio contradictorio que, aun cuando garantiza resguardo y pertenencia, corre el riesgo de aislar las prácticas artísticas e intelectuales de las mujeres en circuitos específicos y relativamente autónomos del campo musical. Lejos de integrarse plenamente a las estructuras institucionales, muchos de estos esfuerzos encuentran su fuerza en la colectividad, pero también revelan los límites de un sistema que todavía las mantiene al margen del canon y de los espacios de reconocimiento más legitimados.

En el ámbito musical, los últimos años han sido testigo de un crecimiento sostenido en torno a las discusiones feministas y de género, así como de la consolidación de colectivas dedicadas a la divulgación, el análisis y la creación en torno al trabajo de las mujeres en la música. Espacios como ComuArte (Colectivo Mujeres en la Música A. C.), Colectiva Tsunami, Las Montoneras o Musas Sonideras han sido fundamentales no solo para visibilizar y difundir la producción artística de las mujeres, sino también para propiciar el encuentro, la creación colectiva y la reflexión política.

En el ámbito académico, el Seminario Permanente de Música y Género (SPEMG) de la FaM-UNAM (Facultad de Música) constituye un espacio único en su tipo. Coordinado por la musicóloga Maby Muñoz Hénonin y desarrollado por la Facultad de Música de la UNAM, desde 2021 mantiene una convocatoria internacional e híbrida que reúne mensualmente a investigadoras e investigadores cuyas líneas de trabajo dialogan con los estudios de género y las disidencias. [12] https://www.fam.unam.mx/ec/spemg.php En esta misma línea, la periodista Karina Cabrera ha impulsado diversos proyectos como el Mapa de Mujeres Músicas Mexicanas [13] … Leer más y Sonoridad MX, [14] https://www.sonoridadmx.org/ así como el Estudio de Brecha de Género en Festivales Mexicanos, que desde 2022 ofrece datos duros sobre la representación femenina en los principales festivales musicales del país. Estas experiencias han generado espacios valiosos de articulación, memoria y pensamiento crítico, donde las prácticas y discursos feministas encuentran resonancia, continuidad y nuevos modos de habitar la música desde la colectividad.

No obstante, para muchas de las protagonistas y participantes de estos procesos persiste la sensación de que la conversación se ha vuelto reiteradamente circular. En cada espacio nos encontramos una y otra vez las mismas personas, dialogando entre nosotras, mientras los materiales continúan circulando dentro de los mismos ámbitos. Pese a su vigor intelectual y su potencia transformadora, estas discusiones parecen no haber permeado plenamente las estructuras institucionales, educativas y laborales del ámbito musical. Es en este punto donde emerge lo que podríamos llamar “la maldición del cuarto propio”: aquella paradoja en la que los espacios ganados para pensar y resistir se han convertido también en lugares de aislamiento, donde las discusiones críticas sobre el género y la música corren el riesgo de quedar recluidas dentro de sus propios muros.

Esta ambivalencia me lleva a pensar en las tensiones que enfrentan las creadoras musicales cuando intentan habitar, o escapar, del nicho que la historia les ha asignado. Dos ejemplos reveladores son los de Kaija Saariaho y Tania León, compositoras que, desde contextos muy distintos, manifestaron abiertamente su incomodidad frente a las etiquetas identitarias. Saariaho insistió durante buena parte de su trayectoria en no ser presentada como una “compositora mujer”, subrayando que su música no necesitaba de esa marca para ser reconocida (Pirkko, 2000). De modo similar, la directora y compositora cubana Tania León rechazó los calificativos de “mujer directora” o “directora negra”, afirmando con rotundidad: “No soy feminista, no soy una directora negra ni una directora mujer. No soy nada de lo que la gente quiere llamarme.” (Madrid, 2021) Ambas declaraciones revelan una tensión persistente entre la necesidad de trascender los marcos de identidad que puedan constreñir la recepción de su obra y la imposibilidad de hacerlo en un campo donde esas categorías siguen determinando la visibilidad, el reconocimiento y el acceso. Un ejemplo de esto podemos verlo en México con la compositora Gabriela Ortiz y su ballet Revolución Diamantina, obra que este año obtuvo tres premios Grammy y que la compositora concibió inspirada en la Marcha #NoMeCuidanMeViolan realizada en Ciudad de México en agosto de 2019. Ortiz ha reconocido que el aumento de los feminicidios fue un punto de partida fundamental, pero también que la obra recoge la indignación frente a las múltiples formas de violencia de género que las mujeres enfrentan cotidianamente, especialmente las más jóvenes, “Tres acontecimientos recientes relacionados con el feminismo captaron mi atención y se convirtieron en mi principal preocupación al comenzar a abordar este ballet”. [15] https://mineria.org.mx/la-imparable-revolucion-diamantina-de-gabriela-ortiz/ Al recibir el Grammy, Ortiz dedicó el premio “a todas las mujeres valientes en México y en el mundo que luchan todos los días contra la injusticia”, reafirmando así una clara inscripción en los discursos y movilizaciones contra la violencia de género en México. [16] https://mineria.org.mx/la-imparable-revolucion-diamantina-de-gabriela-ortiz/ Su obra constituye no solo una respuesta estética, sino también un gesto político que enlaza la creación artística con una legítima preocupación por la violencia hacia las mujeres, sin asumirse necesariamente desde una posición explícitamente feminista. Estos casos evidencian cómo las creadoras negocian constantemente su lugar en la historia, ya sea distanciándose o visibilizando los vínculos explícitos entre su producción y determinados discursos políticos y coyunturas socioculturales.

Principio 3: El horriblemente asqueroso de malo fiasco.

Quiero volver sobre dos acontecimientos recientes que reactivan los temas aquí expuestos, tanto por su visibilidad mediática como por su relevancia política y cultural. El primero involucra al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien ocupa el cargo desde enero de 2019, y que recientemente se vio envuelto en una controversia que lo colocó en el ojo del huracán mediático, reavivando una vieja conversación sobre las estructuras de poder que conforman tanto el canon como el gusto. La polémica surgió a raíz de la presentación de una colección literaria bajo su dirección, en la que de veintisiete autores solo siete son mujeres. [17] https://elpais.com/mexico/2025-10-28/aumenta-la-presion-sobre-paco-ignacio-taibo-por-sus-declaraciones-sobre-las-escritoras.html Las declaraciones del propio Taibo, quien justificó el desequilibrio aludiendo a la “presión de las cuotas de género” y a una supuesta merma de la calidad literaria, reproducen con exactitud la lógica que Marcia Citron identificó hace 32 años en Gender and the Musical Canon. Citron nos enseñó que el canon no es un conjunto neutral de obras valiosas, sino un dispositivo que legitima jerarquías históricas y normaliza la exclusión de ciertas voces. Una discusión que se ha expandido a todos los saberes de los ámbitos artísticos y que, cabría esperar, el director del Fondo de Cultura Económica, al frente de una de las instituciones culturales más relevantes del Estado, debería conocer. En el terreno musical, esta misma lógica se materializa en la figura del “genio” o del “maestro”, construida como una cualidad natural del sujeto masculino y erigida en medida de valor, legitimidad y pertenencia. [18] En torno a ella se articula también la noción de “buen gusto”, entendida como una extensión de ese privilegio: un criterio que no solo determina qué merece admiración, sino también quién está legitimado para admirar y para crear. Pierre Bourdieu, en … Leer más Y, de nuevo, la solución parece ser la misma: hacer una colección “especial de escritoras”, de vuelta al cuarto propio donde las creadoras florecen, principalmente para que otras creadoras sigamos leyendo, analizando y circulando su trabajo, dentro de estos espacios contenidos que simulan inclusión, pero rara vez logran quebrar las estructuras de poder que los sostienen. [19] https://revistafortuna.com.mx/2025/11/05/sheinbaum-anuncia-coleccion-de-libros-escritos-por-mujeres-en-colaboracion-con-el-fondo-de-cultura-economica/

Así como el caso de Paco Ignacio Taibo II frente a las escritoras mexicanas evidenció cómo el poder intelectual masculino se resiste a compartir el espacio de legitimidad simbólica, el reciente acoso callejero sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum expone con crudeza cómo ese mismo mandato se extiende al terreno de lo corporal y lo público. En ambos casos, lo que se pone en juego es una pedagogía del poder que reafirma la centralidad masculina, en el primero, mediante la desautorización discursiva; en el segundo, a través del contacto físico no consentido que recuerda quién tiene derecho a ocupar el espacio, a mirar y a tocar. El caso, más allá de cualquier lectura partidista o de la polarización política que lo rodea, se nos presenta como un mensaje contundente, un recordatorio de que el cuerpo de las mujeres, sin importar su clase social, su investidura o el nivel de poder que ocupen, continúa siendo objeto de disciplinamiento, escarnio y control. Que esto ocurra con la presidenta de la República, la máxima autoridad del Estado, revela la profundidad de la estructura que sostiene el mandato masculino, ni siquiera la autoridad institucional más alta garantiza inmunidad ante el acoso. Las derivaciones del hecho, los memes, las burlas, los comentarios que relativizan la agresión o la terminan convirtiendo en chiste, repiten el patrón pedagógico que Rita Segato ha denominado “pedagogía de la crueldad”, un entrenamiento colectivo que naturaliza la violencia y enseña, a través del ridículo, que ningún cuerpo femenino está a salvo de ser puesto a disposición del deseo o la sanción pública. [21]“Pedagogía de la crueldad” es un concepto desarrollado por Rita Segato para describir el proceso de aprendizaje social mediante el cual se naturaliza la violencia, se instituye el castigo ejemplar sobre los cuerpos feminizados y se reproduce la primacía de lo … Leer más. (Segato, 2016)

El mensaje que se envía a las más de 68 millones de mujeres que habitamos este país es bastante claro, no importa cuánto poder, saber o autoridad acumules, el cuerpo sigue siendo leído como territorio de permiso masculino. En esa repetición, la sociedad reitera que la masculinidad no solo ocupa el centro del poder, sino que define los límites de lo visible, lo decible y lo tolerable en torno a los cuerpos de las mujeres.

Frente a estas problemáticas, ¿qué podemos esperar quienes habitamos el ámbito profesional musical mexicano, creadoras, compositoras, investigadoras, intérpretes, gestoras y artistas? Si bien los espacios propios han sido contextos propicios para la creación, el intercambio y la reflexión académica, la conversación debe seguir persiguiendo las promesas que la musicología feminista de los noventa formuló en un inicio y que apuntaban a desarticular las redes de poder y legitimación que sostienen la exclusión y a cuestionar las lógicas del canon para trabajar desde marcos más amplios y éticos, y transformar los espacios educativos en lugares verdaderamente seguros y fértiles para el desarrollo artístico e intelectual.

Principio 4. “Somos el movimiento aguafiestas”

En este mismo horizonte, donde los discursos sobre género y violencia se entrecruzan con instituciones que avanzan a ritmos desiguales, distintas voces dentro y fuera del ámbito musical han comenzado a poner sobre la mesa propuestas y discusiones que resuenan con fuerza. Un ejemplo significativo es la Sesión 8 del SPEMG 2022, dedicada a la violencia contra las mujeres y niñas en la música y coordinada por la Mtra. Liliana Toledo con la participación de la Dra. Yadira Piper. En este espacio se examinaron las formas en que la violencia de género circula, se adapta y se filtra en los discursos públicos, y cómo incide de manera directa en la formación, la educación y la vida profesional de las mujeres en la música. Lejos de concebirla como un hecho aislado, la sesión enfatizó su carácter estructural: un entramado que atraviesa instituciones, prácticas pedagógicas y jerarquías profundamente naturalizadas. Se discutió la persistente exclusión de las mujeres del canon oficial, su impacto en el acceso al trabajo remunerado, la reproducción de violencias por parte de figuras de autoridad y los límites que aún condicionan el desarrollo profesional de las creadoras. De ahí la urgencia de generar instrumentos de medición propios del sector, transformar la normatividad institucional con perspectiva de género, crear unidades autónomas de atención y replantear pedagogías y currículos capaces de interpelar prácticas arraigadas que sostienen las desigualdades que decimos querer superar.

En la misma línea, y más recientemente, llaman la atención las declaraciones de la investigadora guanajuatense Abril Saldaña, publicadas el 29 de octubre de 2025 en la Revista Común. A partir de una anécdota personal, Saldaña reflexiona sobre las dificultades que enfrentan muchas investigadoras en México, especialmente quienes forman parte de los sistemas nacionales de investigación y creación, y evidencia los sesgos persistentes en los mecanismos institucionales de evaluación (Saldaña-Tejeda, 2025). Aunque su campo no es estrictamente el musical, sus palabras resuenan con fuerza entre quienes hacemos investigación musical, porque los obstáculos que describe, la precarización, las evaluaciones sesgadas, la presión institucional, son los mismos que viven, día a día, numerosas investigadoras del ámbito sonoro y musical. Su lectura revela, en suma, cómo la precarización intelectual y los criterios de legitimación están lejos de ser neutrales, pues responden a lógicas de poder que se reconfiguran según los vaivenes políticos y los desplazamientos ideológicos del momento.

A estas inquietudes se suman las advertencias, de otro orden pero no menos relevantes, planteadas por la musicóloga estadounidense Susan McClary en marzo de 2025 durante la Sesión 3 de la edición 2025 del Seminario Permanente de Música y Género (SPEMG). En diálogo con las y los asistentes, McClary describió el clima de zozobra que viven actualmente las universidades estadounidenses frente al avance de agendas ultraconservadoras que buscan censurar la enseñanza de la historia, la teoría crítica y los estudios de género y feminismo. Para ilustrarlo, recordó un episodio de su propia trayectoria: tras la publicación de Feminine Endings en 1991, su universidad recibió presiones de la Secretaría de Defensa del gobierno federal para despedirla, acusándola de ser una académica “radical”. Aunque ese episodio ocurrió hace más de tres décadas, McClary subrayó las inquietantes resonancias con el presente, en un contexto donde el gobierno federal vuelve a intervenir directamente en los programas académicos y en la libertad de cátedra. Lo que entonces parecía una anomalía hoy reaparece como una señal de alarma continental.

Esta convergencia de advertencias institucionales dialoga con investigaciones recientes que permiten dimensionar cómo las desigualdades estructurales operan de manera situada en entornos musicales latinoamericanos. El artículo de la etnomusicóloga argentina Mercedes Liska (2021), “La exclusión de artistas mujeres en los festivales…”, muestra cómo la ausencia de mujeres en festivales musicales se entrelaza con la creciente politización de las violencias de género entre 2017 y 2019. En ese periodo se fortalecieron redes de gestión y creación entre mujeres, aumentó la visibilidad de prácticas discriminatorias y se incrementaron las denuncias por acoso y violencia sexual. Liska demuestra que, aunque la desigualdad es estructural, no se expresa de manera uniforme, depende de coordenadas artísticas, simbólicas y económicas específicas (Liska, 2021).

En Chile, un estudio de Carla Pinochet (2021) profundiza en esta lectura situada al analizar las inequidades de género en el ámbito técnico del campo musical, donde las mujeres enfrentan barreras, prácticas de control y formas de violencia que condicionan su desarrollo profesional en un entorno altamente masculinizado. Estas conclusiones dialogan con la ponencia de la Mtra. Irazema Vera Carbajal, presentada en el II Congreso Internacional de la Asociación Peruana de Musicología (ASPEMUS). En “Construyendo a las otras: subjetividades aurales sobre las sonidistas en Lima”, Vera articula sus experiencias profesionales para mostrar la exclusión persistente que viven las ingenieras de sonido y las múltiples violencias que atraviesan en una escena profundamente jerarquizada por género. Considerados en conjunto, estos trabajos permiten trazar un mapa latinoamericano donde la desigualdad de género en la música, aun siendo estructural, adquiere matices distintos según los contextos culturales, económicos y profesionales: un recordatorio de que lo estructural no es sinónimo de homogeneidad, sino de un patrón que se adapta con precisión a cada escenario.

Frente a estas reflexiones, también es posible reconocer los modos en que, tanto desde las instituciones como desde iniciativas independientes, han surgido esfuerzos valiosos y contundentes para enfrentar estas violencias y malas prácticas. En el ámbito institucional, la Facultad de Música de la UNAM (FaM) trabaja desde 2021 con las Comisiones Internas para la Igualdad de Género (CInIG), órganos auxiliares conformados por estudiantes y personal académico y administrativo que colaboran en la implementación de políticas de igualdad y en la prevención de cualquier forma de discriminación o violencia. De manera paralela, el Conservatorio Nacional de Música cuenta con un Protocolo para la prevención, atención, canalización y seguimiento de la violencia de género, impulsado por el INBAL, cuyo propósito es fortalecer una perspectiva de género en el marco de la normatividad y los mecanismos institucionales de atención. Resulta significativo, además, que ambas instituciones estén actualmente dirigidas por investigadoras con una trayectoria sólida en estudios de género. [22]En el Conservatorio, la Dra. Gladys Zamora ha manifestado su compromiso de incorporar una perspectiva de género como eje de su gestión. (https://www.reforma.com/rejuvenece-el-conservatorio-nacional-de-musica/ar3082102) Por su parte, en la FAM-UNAM, la Dra. Maby … Leer más En los espacios independientes destaca la iniciativa surgida en 2024 en Guadalajara, Jalisco, impulsada por la colectiva Mujeres Contra la Violencia en la Industria Musical. [23] https://www.instagram.com/mujeresmusicagdl/ Se trata de un proyecto que busca posicionarse de manera firme frente a la violencia de género en el ámbito musical en México, así como gestionar y promover espacios seguros para el desarrollo profesional y creativo de músicas y disidencias sexo-genéricas.

Estos ejemplos, sumados a los discutidos en párrafos anteriores, conforman un conjunto de iniciativas y proyectos profundamente significativos que se movilizan de manera activa con propuestas y acciones concretas frente a la violencia en el ámbito musical. Nos muestran, además, cómo entre la denuncia y la creación, entre el cuarto propio y la colectividad, las mujeres en la música han tejido un entramado de resistencias que desborda los límites del arte para convertirse en acción política. Desde las declaraciones de Katie Mitchell hasta la fuerza simbólica de Revolución Diamantina, lo que emerge es una conciencia crítica que expone la distancia entre el discurso institucional y las transformaciones reales. La llamada “maldición del cuarto propio” nos recuerda que el espacio conquistado para pensar y crear también puede convertirse en un refugio que, si no se abre al afuera, corre el riesgo de aislar la posibilidad de cambio. Por eso, más allá de los escenarios, los congresos o los reconocimientos, la tarea sigue siendo colectiva: avanzar hacia transformaciones reales en las estructuras que reproducen la desigualdad y asumir que el cambio no ocurre en el discurso, sino en la modificación concreta de las prácticas y de las instituciones que sostienen el campo musical.

Bibliografía

Ahmed, S., & Tenenbaum, T. (2021). Vivir una vida feminista (Primera edición). Caja Negra.

Arriaza Ibarra, K. (2019). Global perspectives on the #MeToo movement: From ‘big noise’ to ‘discrete oblivion’? Interactions: Studies in Communication & Culture, 10(3), 153–158. https://doi.org/10.1386/iscc.10.3.153_2

Bourdieu, P. (2010). El sentido social del gusto: Elementos para una sociología de la cultura (A. B. Gutiérrez, Trad.). Siglo XXI.

Citron, M. J. (1995). Gender and the musical canon (Repr). Cambridge Univ. Press.

Frye, J. (2018, enero 31). From Politics to Policy: Turning the Corner on Sexual Harassment. CAP. https://www.americanprogress.org/article/politics-policy-turning-corner-sexual-harassment/

García Aguilar, Z. (2022, marzo). El Arte Feminista Latinoamericano y la Obra de Mónica Mayer. Bloch, 1(3). https://revistabloch.uanl.mx/index.php/b/article/view/38/61

Johnson, C. A. (2023). The purpose of whisper networks: A new lens for studying informal communication channels in organizations. Frontiers in Communication, 8, 1089335. https://doi.org/10.3389/fcomm.2023.1089335

Liska, M. M. (2021, noviembre). La exclusión de artistas mujeres en los festivales: Políticas de género y relevamientos cuantitativos en el ámbito musical profesional de la Argentina (2017-2019). Resonancias: Revista de investigación musical, 25(49), 85–107.

Madrid, A. L. (2021). Tania León’s Stride: A polyrhythmic life. University of Illinois Press.

Ontiveros Medina, V. J., & Tanús Namnum, V. (2019). El movimiento #MeToo en México, posturas encontradas. Revista Académica de la Facultad de Derecho, XVII(33), 287–299.

Pinochet, C. (2021, junio). El monopolio de la técnica: Inequidades de género y agencia feminista en las labores de apoyo del campo musical chileno. Resonancias: Revista de investigación musical, 25(48), 87–108.

Pirkko, M. (2000). Gender Negotiation of the composer Kaija Saariaho in Finland: The Woman Composer as Nomadic Subject. En P. Moisala & B. Diamond (Eds.), Music and gender. Univ. of Illinois Press.

Saldaña-Tejeda, A. (2025, octubre 29). Flotar o de cómo hacer que las mujeres SNII permanezcan “en su lugar”. Revista Común. Flotar o de cómo hacer que las mujeres SNII permanezcan “en su lugar”

Segato, R. L. (2016). La guerra contra las mujeres (Primera edición). Traficantes de Sueños.

Volcanicas. (2025, enero 22). Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes: ¿Quiénes son? ¿Qué hacen y por qué los feminismos deberíamos estar hablando al respecto? Volcanicas. https://volcanicas.com/colectivo-nacional-no-mas-presos-inocentes-quienes-son-que-hacen-y-por-que-los-feminismos-deberiamos-estar-hablando-al-respecto/

Referencias

| ↑1 | https://www.thetimes.com/culture/classical-opera/article/katie-mitchell-im-retiring-from-opera-because-of-the-misogyny-slff29c7j |

|---|---|

| ↑2 | https://www.gregsandow.com/crit_class/AnneHarass.pdf |

| ↑3 | https://www.columbian.com/news/2018/jul/28/classical-music-world-rocked-by-metoo/ |

| ↑4 | https://www.proceso.com.mx/cultura/2018/2/8/violinista-suiza-denuncia-abuso-sexual-del-director-enrique-batiz-hace-22-anos-199663.html |

| ↑5 | https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patricio-mendez-declina-dirigir-el-conservatorio-nacional-silvia-navarrete-queda-de-interina/ |

| ↑6 | https://www.excelsior.com.mx/expresiones/director-artistico-de-la-otba-bajo-la-lupa/1583884 |

| ↑7 | https://oem.com.mx/elsoldepuebla/local/designan-a-nuevo-director-de-la-filarmonica-de-puebla-tras-denuncias-de-abuso-sexual-13900896 |

| ↑8 | https://www.facebook.com/tendederoartisticomx |

| ↑9 | “El tendedero” (1978), obra emblemática del arte feminista mexicano creada por Mónica Mayer y presentada en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, consistió en una instalación participativa donde las mujeres respondían, en pequeños papeles colgados en un tendedero, a la pregunta: “Como mujer, lo que más me disgusta de la ciudad es…”. A través de este gesto colectivo, Mayer trasladó las experiencias personales al espacio público, articulando así una poderosa metáfora sobre la relación entre lo privado y lo político, y sobre la posibilidad del arte como medio de denuncia y construcción comunitaria. (García Aguilar, 2022) |

| ↑10 | A este respecto, en México el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes se ha posicionado como un actor que, bajo el discurso de combatir la corrupción y promover una agenda antipunitiva, ha contribuido en el imaginario público a sostener el mito de la denuncia falsa. Aunque se presenta como un proyecto orientado a visibilizar fallas estructurales en el sistema de justicia, su intervención se ha concentrado en casos relacionados con violencias de género, donde en más de una ocasión ha revictimizado y criminalizado a mujeres denunciantes, tildándolas de “fabricadoras de falsos culpables”. Además, ha operado como grupo de presión en procesos altamente mediáticos, como los de la saxofonista oaxaqueña Elena Ríos y la activista Natalia Lane. (Volcánicas, 2025) |

| ↑11 | Denuncias Falsas de Violencia Basada en Género en Uruguay . 2021-2023. Informe final, julio de 2025. https://universidad.claeh.edu.uy/wp-content/uploads/2025/07/INFORME-FINAL-DENUNCIAS-FALSAS.docx.pdf |

| ↑12 | https://www.fam.unam.mx/ec/spemg.php |

| ↑13 | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1u52f0YFKW_Ce_aC9UnVEETpxBb9NZG9e&ll=40.51836588900394%2C-89.17092085000002&z=2&fbclid=IwY2xjawON_l5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETF1bWIbDFzVGROR3RrN05Bc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpBS6LJx9KWJHzTpGJ2Gak1Fk-WqO1QA6SO1f2yv5ugJwhzN08tmQcnTd2IE_aem_F3GZ_9KtKla-r092xXnRAw |

| ↑14 | https://www.sonoridadmx.org/ |

| ↑15 | https://mineria.org.mx/la-imparable-revolucion-diamantina-de-gabriela-ortiz/ |

| ↑16 | https://mineria.org.mx/la-imparable-revolucion-diamantina-de-gabriela-ortiz/ |

| ↑17 | https://elpais.com/mexico/2025-10-28/aumenta-la-presion-sobre-paco-ignacio-taibo-por-sus-declaraciones-sobre-las-escritoras.html |

| ↑18 | En torno a ella se articula también la noción de “buen gusto”, entendida como una extensión de ese privilegio: un criterio que no solo determina qué merece admiración, sino también quién está legitimado para admirar y para crear. Pierre Bourdieu, en su sociología del gusto, mostró con claridad que este no es una expresión espontánea de la sensibilidad, sino un mecanismo de distinción, un modo de marcar jerarquías sociales y culturales que determina no solo qué se considera bello, sino quién está autorizado a producir y disfrutar de esa belleza. (Bourdieu, 2010) |

| ↑19 | https://revistafortuna.com.mx/2025/11/05/sheinbaum-anuncia-coleccion-de-libros-escritos-por-mujeres-en-colaboracion-con-el-fondo-de-cultura-economica/ |

| ↑20 | En este contexto resulta ilustrativo el caso del video en el que Paco Ignacio Taibo II, se refiere a un poemario escrito por una mujer, calificándolo como “horriblemente asqueroso de malo”. La crudeza y visceralidad de su comentario, emitido no como crítica literaria, sino como exabrupto, deja entrever un componente profundamente misógino que excede la opinión personal para inscribirse en un régimen de autoridad letrada que históricamente ha reservado para los hombres: el privilegio de dictar qué merece o no ser leído. En su gesto se condensa una pedagogía de la descalificación: la violencia simbólica de quien, amparado en su posición institucional, reitera que la mediocridad femenina es la prueba de la incompetencia y no de las condiciones estructurales de exclusión. |

| ↑21 | “Pedagogía de la crueldad” es un concepto desarrollado por Rita Segato para describir el proceso de aprendizaje social mediante el cual se naturaliza la violencia, se instituye el castigo ejemplar sobre los cuerpos feminizados y se reproduce la primacía de lo masculino como principio organizador del poder y de la vida social |

| ↑22 | En el Conservatorio, la Dra. Gladys Zamora ha manifestado su compromiso de incorporar una perspectiva de género como eje de su gestión. (https://www.reforma.com/rejuvenece-el-conservatorio-nacional-de-musica/ar3082102) Por su parte, en la FAM-UNAM, la Dra. Maby Muñoz Hénonin se desempeña como coordinadora del Programa de Maestría y Doctorado en Música y dirige desde el 2021 el Seminario Permanente de Música y Género (SPEMG). |

| ↑23 | https://www.instagram.com/mujeresmusicagdl/ |