El primer concierto de Aires vio la luz en 2016, cuando ninguno de sus fundadores —en ese tiempo estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM— pasaba de los 25 años. Desde entonces, el proyecto creció en proporciones que nosotros mismos no imaginamos. La fuerza expansiva del festival nos arrastró en una espiral de trabajo: cada edición era mejor que la anterior y generaba más expectativa, y por tanto cada año queríamos hacer algo todavía más grande. El camino no ha sido sencillo. En apenas una década Aires ha sobrevivido a un terremoto, una pandemia, la falta de financiamiento y múltiples dificultades burocráticas.

El propósito de este texto, escrito por el director artístico del festival, es compartir con la comunidad musical y cultural las experiencias adquiridas, las dificultades a que nos hemos enfrentado y los desafíos que nos plantea el futuro cercano. Compartir nuestra experiencia y analizarla críticamente enriquecerá nuestro conocimiento y nuestras prácticas.

i. Breve historia del festival

La primera edición de Aires fue un solo concierto de composición realizado en la Sala Huehuecóyotl, en el cual participaron varios colegas estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM, entre ellos los intérpretes-compositores Arturo Zanabria, Rodrigo Acevedo y Diego Sánchez-Villa. El título del concierto dio nombre a las primeras ediciones del festival: Aires Nacionales. El festival llevaría ese nombre hasta 2019.

El éxito de ese primer concierto, completamente autogestionado, nos llenó de entusiasmo. Decidimos replicarlo el año próximo con una serie de actividades en torno a la composición, para lo cual lanzaríamos una convocatoria dirigida a la comunidad de la Facultad de Música.

El perfil estilístico de Aires Nacionales era bastante limitado aunque, al mismo tiempo, reflejo de una etapa por la que suele atravesar una parte de los compositores jóvenes: la influencia de las músicas tradicionales o populares en los discursos de la música contemporánea. La primera convocatoria, en 2017, estipulaba que “independientemente del lenguaje utilizado, las obras deberán estar basadas en elementos representativos de la cultura nacional”.

La restricción fue identificada rápidamente por nuestro equipo. Existía una corriente enorme, quizá mayoritaria, de compositores jóvenes cuyo trabajo no se sentía identificado con tal perfil estilístico, ni siquiera en sus rasgos más generales. A pesar del énfasis en que las obras no necesariamente debían “sonar” a música popular o tradicional, y a pesar de que ya en los primeros años se programaron varios trabajos realmente propositivos y experimentales, el festival seguía siendo conocido principalmente como un espacio de música “nacionalista” —quizá en el sentido peyorativo del término—.

En 2019 reformulamos la convocatoria: “No hay restricción sobre el lenguaje, la temática o la duración de las obras”. Este camino de cuatro años terminó por dar al joven proyecto el perfil definitivo que conserva hasta hoy; declarábamos así que, a partir de ahora, la programación daba espacio a todas las formas de expresión. En concordancia con este nuevo enfoque, a partir de 2020 el festival se desprendió de su adjetivo para adoptar su breve nombre actual: Aires.

La convocatoria abierta, que ha acompañado al festival prácticamente desde su nacimiento, también ha tenido varias modificaciones. A partir de 2019, el festival comenzó a aceptar postulaciones de intérpretes (solistas o ensambles), pues hasta entonces solo los compositores podían enviar postulaciones. Desde esa misma edición, la comisión de evaluación se modifica cada año y se integra por una triada que no puede estar compuesta exclusivamente por varones, ni exclusivamente por compositores. Los nombres de la comisión solo son revelados junto con la publicación de los resultados, y el comité organizador no está facultado para intervenir en el proceso de evaluación.

ii. El largo camino hacia la descentralización institucional

Identificamos el problema prácticamente desde el principio: al festival, que se realizaba exclusivamente en la Facultad de Música de la UNAM, solo asistían otros colegas compositores o algunos intérpretes interesados en la música nueva. Fuera de los numerosos grupos de familiares entusiasmados, éramos siempre los mismos rostros…

Como en varios problemas que fueron apareciendo, nadie pudo darnos una alternativa satisfactoria. Nuestro único método fue el clásico ensayo y error. Calculamos entonces que un primer paso sería abrir la convocatoria a otras escuelas de música profesionales, o eventualmente incluso a cualquier persona. Las autoridades de la Facultad de Música a quienes presentamos la propuesta se mostraron receptivas a nuestra iniciativa, aunque con cierta reserva: había que garantizar —dijeron— la representatividad de la comunidad de la Facultad en el festival mediante una cuota mínima de 50%. El crecimiento natural de Aires, que hoy moviliza a artistas de todo el país y que ha tenido invitados internacionales, fue desvaneciendo paulatinamente esa condición original.

Un segundo paso fue “sacar” al festival de los espacios académicos. Nuevamente, recibimos el valioso apoyo de la Facultad de Música, por cuya gestión logramos hacer, en 2019, el primer concierto fuera de la institución anfitriona: un programa en la Casa del Lago ofrecido por el Trío Siqueiros y por la soprano Jacinta Barbachano, con Diego Sánchez-Villa al piano.

Este antecedente en nuestros esfuerzos por salir de los espacios académicos tradicionales marcaba, para nosotros, el acta de madurez del festival. Mientras todos los conciertos se hicieran exclusivamente —o casi exclusivamente— al interior de la Facultad de Música de la UNAM, Aires seguiría siendo, ante los ojos de la comunidad, el proyecto amateur de un grupo de estudiantes.

La pandemia de covid-19, que nos obligó a realizar dos ediciones exclusivamente en plataformas digitales en 2020 y 2021, marcó una larga pausa en este camino. En 2022 debimos enfocar todas nuestras energías en reactivar el festival de forma presencial, así fuera en su forma clásica.

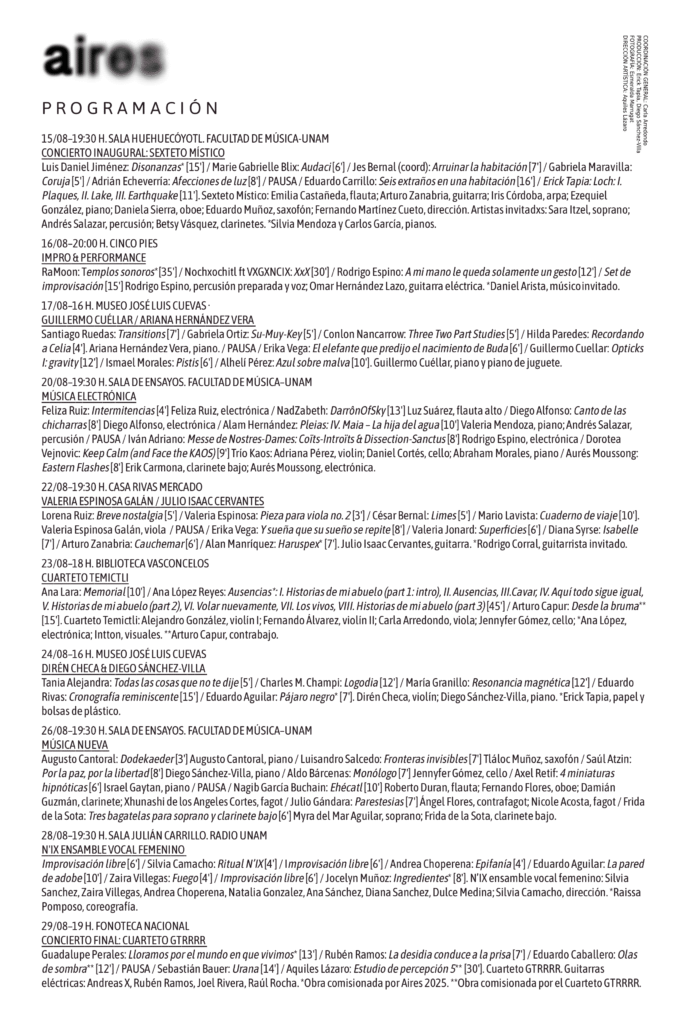

La edición 2025 marca finalmente la culminación de ese viejo esfuerzo por descentralizar las actividades del festival: solo tres de los diez conciertos se realizan en la Facultad de Música. Con eso, podemos declarar alcanzado nuestro objetivo. Aires ha dejado de ser un proyecto de estudiantes y ha comenzado su camino a convertise en un festival de primer nivel.

El proceso de la descentralización nos ha revelado múltiples dificultades. La más significativa de ellas es el hecho de que no hemos logrado, hasta la fecha, la colaboración de ninguna otra institución académica profesional, pública o privada. En los conciertos de Aires han participado comunidades enteras de la Escuela Superior de Música, o del Conservatorio Nacional de Música. Pero ninguna de estas instituciones ha mostrado interés por albergar algún concierto del festival, ni siquiera con sus propios estudiantes.

Este caso particular revela en realidad un problema sistemático de nuestro sector: la falta de plataformas permanentes que fomenten espacios de diálogo y colaboración interinstitucional. En Ciudad de México hay por lo menos cinco grandes escuelas profesionales de música, pero hace falta una concepción más abierta sobre la función de herramientas como la colaboración y el diálogo para enriquecer la experiencia colectiva de nuestro quehacer musical.

Otro desafío pendiente: la descentralización institucional tendrá que pasar también necesariamente por la descentralización geográfica en el territorio nacional. Solo que mientras Aires siga siendo un festival autogestivo —y básicamente autofinanciado—, nuestros anhelos de extender el festival a otras ciudades de México seguirán teniendo una limitación logística implacable.

Finalmente, nuestro contacto con otros espacios culturales, casi siempre institucionales, nos ha reportado un panorama de primera mano sobre su funcionamiento. Duele decirlo: en las oficinas de algunas instituciones culturales públicas persisten todavía viejas prácticas como la falta de profesionalismo o las conductas autoritarias —sobre todo, paradójicamente, en niveles medios y bajos—. Las asimetrías de este sistema, con sus prácticas tan arraigadas heredadas del siglo XX, plantean a los proyectos independientes y autogestivos la exploración de modelos de organización que les permitan empezar a construir una escena menos desigual.

iii. El caso de la perspectiva de género

La sensibilización de nuestro equipo frente a este complejo problema fue también el reflejo real de las inquietudes genuinas de las generaciones jóvenes. Desde el principio animamos especialmente a las compositoras a participar en las convocatorias, y varias veces extendimos invitaciones directas. A pesar de esto, la proporción seguía siendo aplastante: apenas dos o tres mujeres compositoras frente a varias decenas de hombres. Parecía que no avanzábamos… De nuevo, tuvimos que diseñar nuestras propias estrategias y experimentar con ellas.

En general, todo el mundo parece estar de acuerdo en que es necesario fomentar la inclusión de género. El verdadero debate comienza ante la áspera pregunta: ¿cómo?

En 2021 adoptamos la medida drástica —drástica respecto a lo que habíamos ensayado hasta entonces— de que ningún concierto del festival tendría música exclusivamente de hombres. Solo entonces la participación de las compositoras comenzó a aumentar significativamente. Y lo hizo, de hecho, a un ritmo muy acelerado.

En 2024 se realizó en el Museo Experimental El Eco el primer concierto de Aires cuyo programa estaba integrado mayoritariamente por música de compositoras, ofrecido por la soprano Sara Itzel y por el guitarrista Julio Isaac Cervantes. Y esto sucedió realmente sin nuestra intervención como organizadores, sino como efecto natural de un mecanismo de varios años que hoy, con base en estos resultados, podemos calificar como exitoso.

Hoy nos entusiasma ver que otros espacios han retomado este mecanismo que, a nuestro juicio, contribuye a resolver el viejo debate circular sobre si la falta de espacios es consecuencia de una presunta “falta de calidad” en la música, o si es más bien su causa —un debate que, por cierto, es también aplicable a otros grupos marginalizados además de las mujeres—.

Si bien muchas mujeres se han involucrado en la organización del festival en varias ediciones, el equipo permanente de Aires está integrado por tres varones: Erick Tapia, Diego Sánchez-Villa y Aquiles Lázaro. Este hecho, que no es resultado de una decisión nuestra, definitivamente nos ha impedido obtener una perspectiva de género más amplia; pero nos sirve ahora para refrendar que el acceso a nuestro equipo permanece abierto siempre, especialmente para nuestras colegas mujeres.

iv. Problemas para lograr una programación balanceada y diversa

La programación de varias decenas de obras, muchas de las cuales van a escucharse en público por primera vez, no es una tarea sencilla. Durante muchos años, este inmenso trabajo recayó en el pianista y compositor Diego Sánchez-Villa.

El problema de la diversidad de los lenguajes también nos presentó varias dificultades. En una de las primeras ediciones del festival se presentó, por ejemplo, un trío tardío de Manuel M. Ponce de corte completamente romántico. A pesar de la sólida interpretación, la pieza suscitó comentarios suspicaces sobre su pertinencia en un festival de música nueva. Esta problemática nos obligó a delimitar con toda precisión la categoría de música mexicana contemporánea. Más adelante acotamos que debía ser música escrita a partir de 1970; es decir, grosso modo, durante los últimos cincuenta años.

La diversidad de lenguajes ha sido uno de los rasgos distintivos de Aires. A diferencia de otros espacios institucionalizados, Aires no intenta construir una identidad estilística particular: no es un festival de música experimental, ni de música “nacionalista”, ni de música electrónica, ni de música aleatoria, ni de arte sonoro… Es un espacio abierto, una plataforma para la creación viva donde pueden caber todas las expresiones. La renovación anual de la comisión de evaluación —cuyos juicios, pese a todo, no pueden excluir completamente algún grado de subjetividad—, y nuestra estricta política de no intromisión en el proceso de evaluación, ejercen un rol central en esta apertura para todas las formas de expresión.

La corrección crítica y permanente de nuestra convocatoria también ha propiciado esta diversidad de lenguajes. No es un simple copy-paste de cada año, sino que agregamos, quitamos o modificamos siempre algunos aspectos. Salvo información muy general, ninguno de los requisitos tradicionales es obligatorio. Hace varios años identificamos el problema de las realizaciones MIDI y, consecuentemente, suprimimos su carácter obligatorio (el envío de maquetas MIDI, por cierto, ha disminuido drásticamente). Tampoco una grabación es obligatoria, ya que muchas obras postuladas no han sido todavía estrenadas ni grabadas. Y ni siquiera la partitura es obligatoria, puesto que varios postulantes abordan prácticas sonoras que prescinden de la notación musical tradicional: música electrónica, improvisación libre, live coding, performance, etc. No hay tampoco límites sobre la duración de los trabajos: hemos programado piezas de 3 minutos y también obras de 45 minutos.

Es cierto, por otra parte, que el filtro generacional del festival pone un acento decidido en las generaciones jóvenes, pero a este respecto nunca hemos planteado una ruptura o una crítica frontal con las generaciones de nuestros maestros. Prácticamente todos los grandes compositores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX han sido programados en el festival, lo mismo que varios creadores activos de larga trayectoria. A pesar de ser un festival sobre todo para jóvenes, en Aires conviven fructíferamente todas las generaciones.

Pero la renovación de nombres en las programaciones anuales sí nos ha planteado un desafío cuya solución permanece abierta. Pareciera que la generación representada en Aires avanza junto con nosotros, que ahora, diez años después, no somos ya propiamente jóvenes. El festival es ampliamente conocido y apreciado por un grupo etario particular que va, más o menos, de los 30 a los 40 años; y el interés parece decrecer conforme descendemos a grupos más jóvenes. ¿Cómo acercarnos a las nuevas generaciones? ¿Cómo mantener el perfil de un festival de jóvenes si es dirigido por adultos maduros? ¿Nuestra convocatoria presenta igualdad de condiciones para un estudiante de 21 años frente a un compositor de 40 que ya ha tenido varios estrenos internacionales? ¿O nuestra perspectiva en el futuro inmediato sería “institucionalizar” al festival en perjuicio de su carácter autogestivo, independiente y colectivo? ¿Sería más pertinente disolver el proyecto y dejar que las nuevas generaciones construyan ellas mismas sus propios modelos, en lugar de intentar insertarse en el nuestro? Las respuestas esperan todavía su formulación y su puesta en práctica.

v. La construcción del público

Este tema fue objeto de nuestra preocupación central durante muchos años, y también el origen de muchas frustraciones. La compleja relación que se establece entre los tres agentes centrales de este circuito —programadores, artistas y público— sigue esperando en nuestro país estudios sistemáticos e instrumentos permanentes de observación. En ningún otro tema nos sentimos tan desamparados, tan carentes de la herramienta más simple.

Una sala vacía, o semivacía, es el terror más grande de todo proyecto cultural. Y en Aires tuvimos que enfrentarlo varias veces.

A partir del tercer año decidimos que el primer paso era conocer mejor a nuestro público. Comenzamos por repartir una brevísima encuesta en papel durante la pausa de los conciertos; se requería información mínima pero crucial: edad, ocupación, si asiste por primera vez, cómo se enteró del festival, etc. Los resultados nos ayudaron a implementar medidas para mejorar nuestra difusión.

Hace ya varios años que todos los conciertos del festival tienen una asistencia nutrida, pero no hemos terminado de entender del todo los patrones de comportamiento de los públicos.

Uno de los primeros problemas que identificamos fue, paradójicamente, el desinterés y apatía de la propia comunidad de compositores. Raya en lo inverosímil, pero muchos jóvenes compositores han asistido al festival una sola vez en su vida: aquel concierto en que se tocó su propia pieza. Nunca más, aunque Aires acumula ya varias decenas de conciertos.

De nuestra parte, hemos insistido siempre en que el festival no es un escaparate ni una pasarela de talentos, sino una comunidad viva en constante construcción; que escuchar y conocer el trabajo de otros colegas no es hacerles un favor, sino una herramienta de desarrollo en el propio crecimiento artístico. Sobra decir, además, que estas prácticas contradicen frontalmente los principios de Aires como plataforma autogestiva y colectiva. Solo en los últimos años observamos cambios alentadores en este tema.

La difusión sistemática de nuestras actividades en las redes sociales también ha sido un factor clave. Es un universo que se transforma vertiginosamente. En cinco años, por ejemplo, prácticamente toda nuestra audiencia se ha volcado de Facebook a Instagram (una plataforma marginal cuando fundamos el festival). El canal de YouTube, indispensable durante los dos años de pandemia, ha dejado de tener un papel relevante. Nuestros esfuerzos por entender estas tendencias tan cambiantes parecen ir siempre un paso atrás.

Desde 2021, el festival tiene un sitio web con dominio propio, que ha sido la plataforma principal de comunicación y consulta entre Aires y su público. En él se lanza la convocatoria, se anuncian los resultados y se publica la programación completa. También alberga el archivo del festival, donde se pueden consultar la programación y los carteles de cada edición.

La identidad visual también ha sido construida paso a paso. Mientras que en las primeras ediciones cada concierto tenía su propio diseño, pronto nos dimos cuenta de que era mejor dar unidad a todos los carteles de la misma edición, que eso nos ayudaba a construir una identidad visual más sólida. Pero para evitar una imagen repetitiva y monótona, optamos por rediseñar cada año la imagen de Aires, manteniendo siempre su logo. La unidad en el diseño de la programación también se ha mantenido durante varios años.

Otro factor en la construcción de nuestro público es que a pesar de nuestros esfuerzos con todas esas herramientas digitales, en Aires nos hemos negado a abandonar los soportes impresos. En esta moda reciente disfrazada de ecofriendly, que en realidad es resultado de la penosa indigencia presupuestal y que es replicada hoy casi unánimemente por todos los espacios institucionales mexicanos, se le propone al público escanear códigos QR en espacios diseñados especialmente para inhibir las señales de internet, para presentarle un PDF de letra diminuta (pues fue diseñado para leerse impreso) que deberá tener a la mano en el celular una y otra vez durante todo el concierto.

En nuestra experiencia, hemos constatado que si hay un programa impreso para el concierto, casi nadie escanea los códigos QR para consultar la versión digital en su celular; y que si hay un cartel impreso la gente prefiere detenerse a mirarlo en lugar de sacar su celular para googlearlo. Además, los soportes impresos ofrecen tanto al público como a los artistas un testimonio permanente de su paso por el festival. Mientras esas tendencias no se modifiquen sustancialmente, en Aires seguiremos imprimiendo flyers, programas y posters paralelamente a nuestro trabajo en las plataformas digitales.

La planificación responsable con plazos adecuados también ha sido crucial. La convocatoria se lanza seis meses antes del inicio del festival y los resultados son publicados tres meses antes. Esto nos permite un plazo profesional para los intensos trabajos de programación, planificación, gestión de espacios, organización logística, diseño, etc. En contraste con otras plataformas de nuestro país, la programación completa de Aires suele estar lista varias semanas antes del inicio del festival, lo cual contribuye también a una difusión más amplia.

El último elemento determinante en la construcción de nuestro público es la perseverancia. En estos diez años, hemos visto surgir y desaparecer a una decena de proyectos de jóvenes compositores; el panorama de dificultades es abrumador y es capaz de apagar muy pronto los entusiasmos más genuinos. En este trabajo perseverante debe destacarse el altísimo compromiso astístico de los dos colaboradores principales del festival, Erick y Diego, cuyo sentido de la responsabilidad se ha mantenido firme a lo largo de diez años, soportando un sinnúmero de problemas y frustraciones, además de los cambios de administración en todas las instituciones con que hemos colaborado.

Pero la centralización es contraria a los principios de Aires; hemos crecido, sí, mas no buscamos monopolizar la actividad de las nuevas generaciones de forma exclusiva. Saludamos y apoyamos toda iniciativa nueva, convencidos de que un panorama más diverso y plural solo puede reportarnos beneficios.

vi. Agradecimientos

Es tarea imposible enumerar a todas las personas que han acompañado al festival en su primera década, pero esta retrospectiva quedaría incompleta sin una mención, al menos parcial, al compromiso de los intérpretes que han apoyado calurosamente a Aires: Ana Gabriela Fernández, Andreas X, el ensamble Black Noise, el Cuarteto Kuikani, Diego Sánchez-Villa, Dirén Checa, el Ensamble Danaus, Eva Zöllner, el Fractal Guitar Trio, Jacinta Barbachano, Julio Isaac Cervantes, Rodrigo Acevedo, Sara Itzel y muchos otros.

Entre quienes han contribuido persistentemente en la organización del festival destacan los compositores Tobías Álvarez, Arturo Zanabria, Paulina Monteón, Adrián Echeverría y Francisco Ibrahim, así como las intérpretes Carla Arredondo, Fernanda Reyes y Diana Zamora. También debemos agradecer a varias decenas de estudiantes voluntarios por su compromiso incondicional.

La Facultad de Música de la UNAM, la casa en que el festival nació y creció, merece una mención especial. Prácticamente todas las personas que han colaborado activamente en la organización anual de nuestros conciertos están vinculadas a esta institución, y en sus aulas nos conocimos por primera vez los fundadores de Aires.

Las comisiones de evaluación, que abarcan ya a una veintena de artistas, han contado con las contribuciones de multitud de compositores e intérpretes: Teresa Navarro, Georgina Derbez, Francisco Cortés-Álvarez, Jorge David, Aurés Moussong, Charles M. Champi, Andrea Chamizo Alberro, Axel Retif, Andrea Sorrenti, Itzá García, Esteban Ruiz-Velasco, Andrea Sarahi y otros tantos ya mencionados en categorías anteriores.

Por último, es necesario enfatizar nuestro profundo agradecimiento a las generaciones de nuestros maestros, quienes no solo apoyaron esta iniciativa desde el primer momento, sino que nos visitan regularmente cada año en nuestros conciertos. La lista de profesores, académicos, compositores, periodistas, gestores, programadores e incluso artistas de otras disciplinas sería realmente extensa, y en ella figura también el propio equipo de Sonus Litterarum.