6

De manera muy breve, quisiéramos trazar directrices que pudiesen estimular la curiosidad de los lectores, tomando del inmenso corpus casuístico algunos ejemplos que, aunque breves, resulten no solo interesantes, sino significativos. Las obras maestras del repertorio orquestal son tesoros abiertos que no dejan de sorprendernos con su riqueza y prodigalidad, pero dadas las dimensiones modestas de este texto, solo podemos aspirar a señalar ciertos momentos relevantes, contando con la indulgencia de quienes quisiesen adentrarse sin más mediación en estos temas.

El siglo de las luces y su sucesor, el siglo diecinueve, requirieron de la música que pudiese ser dicha, narrada y vista. Berlioz, por motivos diversos, no fue indiferente a estas cuestiones. La época singularmente convulsiva que enmarca el lapso de su producción creativa es un factor que, al menos en parte, esclarece la toma de decisiones estéticas por parte del compositor. Pero no solo eso, en su espíritu, la experimentación y el compromiso con una cierta noción de libertad se manifiestaron desde su juventud. Su proceder enlazaba la revisión de un pasado que estimulaba la curiosidad del incipiente músico. Respecto a las fuentes de su propia obra, Berlioz señalaba que, más allá del instinto, se hallaban “en el estudio de los tres maestros modernos: Beethoven, Weber y Spontini”. [1] Véase, Claude Ballif, Berlioz (Éditions du Séuil, 1968), 92. A la creación musical del joven artista contribuyeron, además, “el examen imparcial de las prácticas en la instrumentación, de las formas y las combinaciones inusitadas, la frecuentación de los virtuosos” y los tientos que los habría llevado a realizar sobre sus propios instrumentos. [2] Ballif (1968), 92.

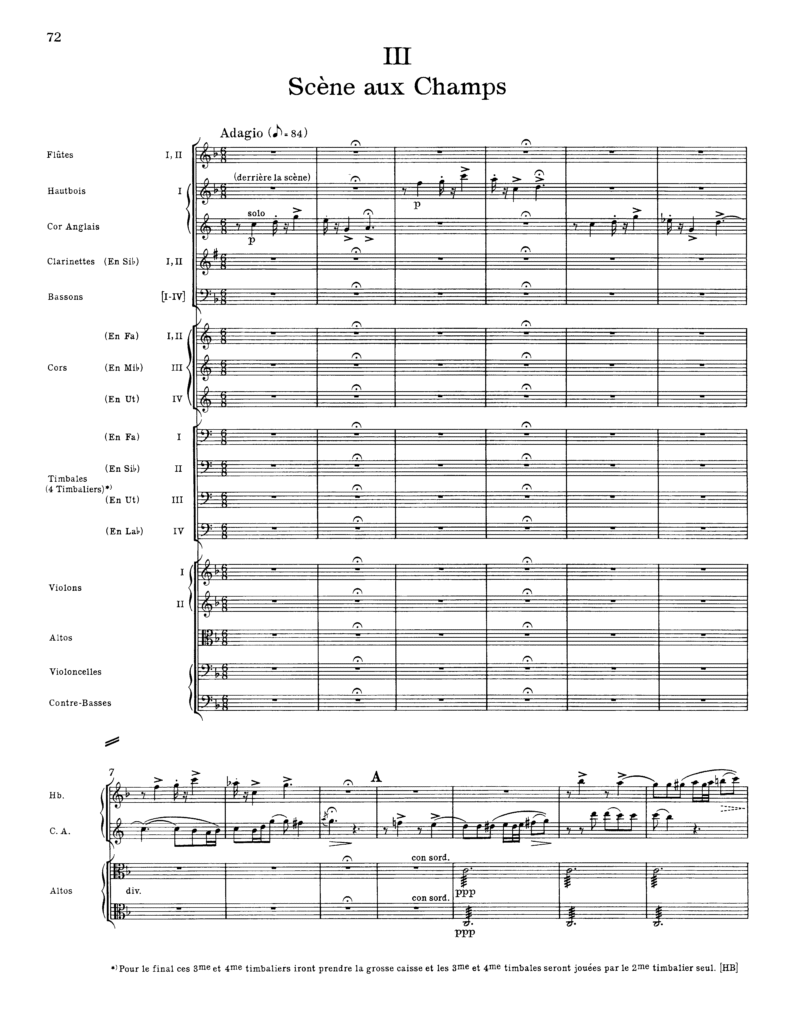

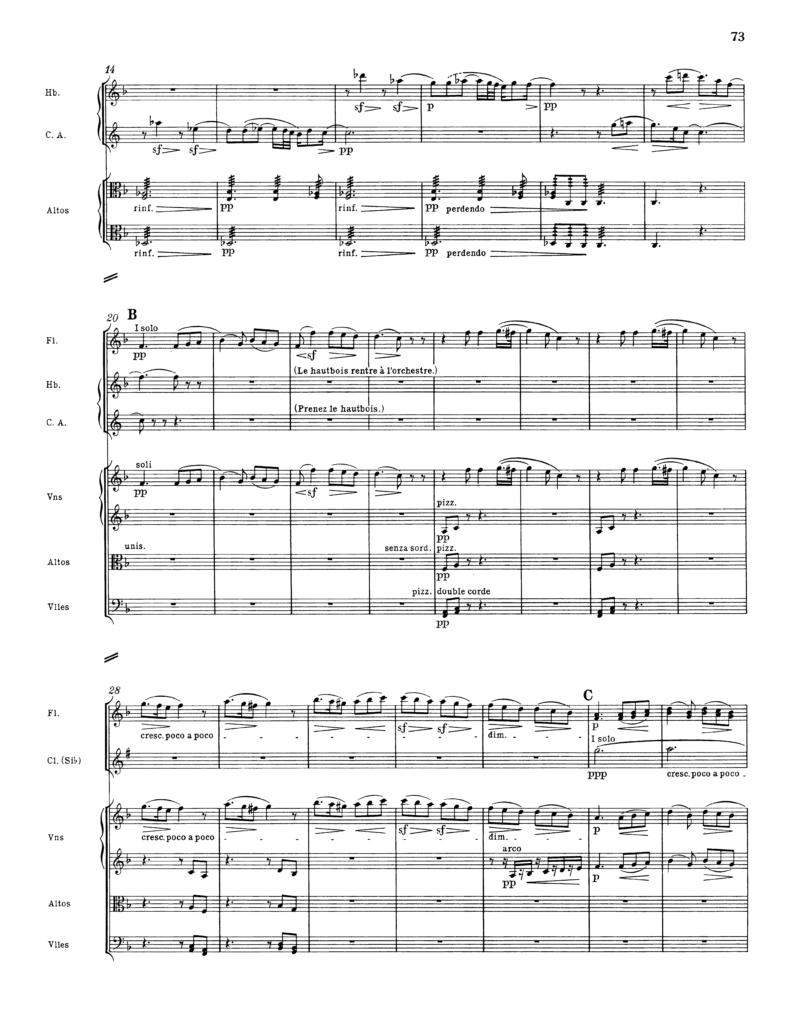

Su Sinfonía Fantástica (1830) opera, tanto en el ámbito de la narrativa como a partir de una serie de imágenes visuales relativas a un programa extramusical (las visiones y pasiones enajenantes de un joven músico). No obstante, es perfectamente posible considerar el aspecto narrativo no como un texto, sino como un pretexto: un anecdotario más o menos provechoso sobre el que se erige un universo sonoro sobreabundante. Tomemos como ejemplo el inicio del tercer movimiento, “Escena en los campos”, recordando que, para la música orquestal, el espacio interesa, no como una dimensión abstracta, sino en la medida en que deviene sensible. Desde el punto de vista espacial, el compositor propone un desdoblamiento. Al llamado inicial del corno inglés responde un oboe tras bambalinas, es decir, fuera de la escena. No hablaremos aquí del imaginario que ello evoca; nos centraremos en el interés puramente musical. El desdoblamiento al que nos referimos establece un adentro y un afuera: ámbitos entre los que se entretejen sensaciones al engarzarse en ese peculiar dispositivo de distanciamiento. Los planos se presentan inicialmente por separado, aunque casi de inmediato comienzan a superponerse. Entre ese allá, este acá y sus acoplamientos, Berlioz forja un tercer ámbito de vibración que, a su modo, sostendrá a las dobles cañas. (ver Video 1: 0:00-03:36, 10:30-10:58)

Para ello, apresta a las violas, es decir, la sección más delicada de las cuerdas, en una disposición inusual, dividiéndolas y contemplando, para este momento, el empleo de la sordina. El espaciamiento, suscitado aquí por las violas, corresponde al orden de lo que podemos llamar “sin forma”: una pura sensación trémula, indefinible en términos de contorno, relativamente vaga y flotante al comienzo, suspendida en la región media del espectro de frecuencias sonoras. La connivencia de lo aquí y lo allá funda una lógica de desarrollo espacial y tímbrico de manera tal que la entrada de una flauta duplicando a los violines primeros en un nuevo material melódico incide en la cuestión del distanciamiento, integrándolo a un dispositivo más sofisticado. A partir de ese momento tendremos sutiles percusiones lejanas (pizzicati de las cuerdas), transformaciones intensivas al interior de la línea melódica (crescendi, sforzandi, diminuendi) conjurando mutaciones en el seno de una misma configuración de timbre, además de un clarinete lejano, apenas perceptible. Subrayemos que considerar la perspectiva espacial de estos planos sonoros puede ofrecernos una percepción más refinada del pasaje.

Hallamos otro ejemplo admirable hacia el compás 123, cuando, al límite de lo audible, Berlioz engarza a las violas y a los violines segundos junto a un juego de lejanías y ecos entre un clarinete (empleando un matiz extremo para la época, pppp, es decir, más que pianissimo) y los violines primeros; todo ello sostenido apenas sobre una línea a cargo de media sección de violonchelos. (ver Video 1: 10:30-10:58)

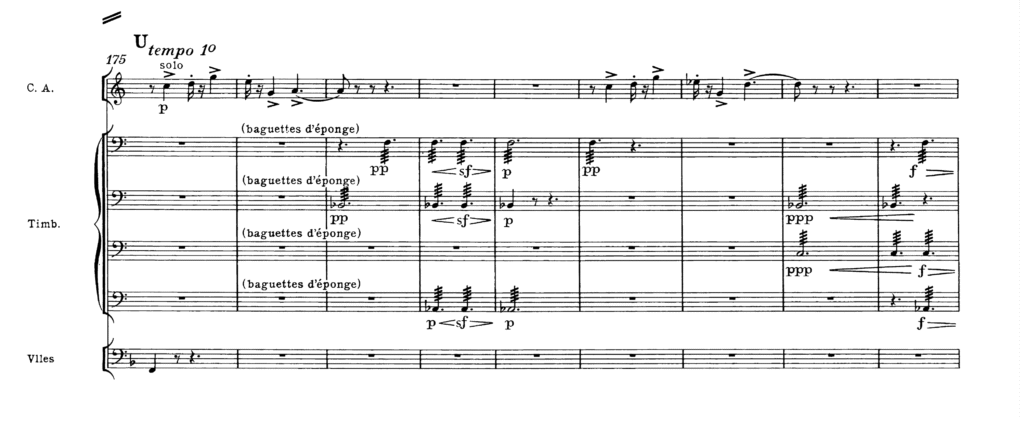

No obstante, el momento más singular del movimiento se encuentra justo hacia el final, en el asombroso acorde metatonal de cuatro timbales.(ver Video 1: 15:00-15:58)

Empleando baquetas de esponja, para suavizar al máximo el elemento percusivo de los parches, Berlioz integra en su obra la más informe sensación gracias a un tremor cuya vaguedad tonal acentúa el carácter mórbido del pasaje, contrastando con la claridad de la línea del corno inglés. Esas sensaciones son estrictamente correlativas al espaciamiento que se va produciendo a partir de su germinación; se trata de un momento de sonismo puro que acontece en los márgenes de las configuraciones que, en aquel momento, habrían podido ser consideradas como propiamente musicales.

7

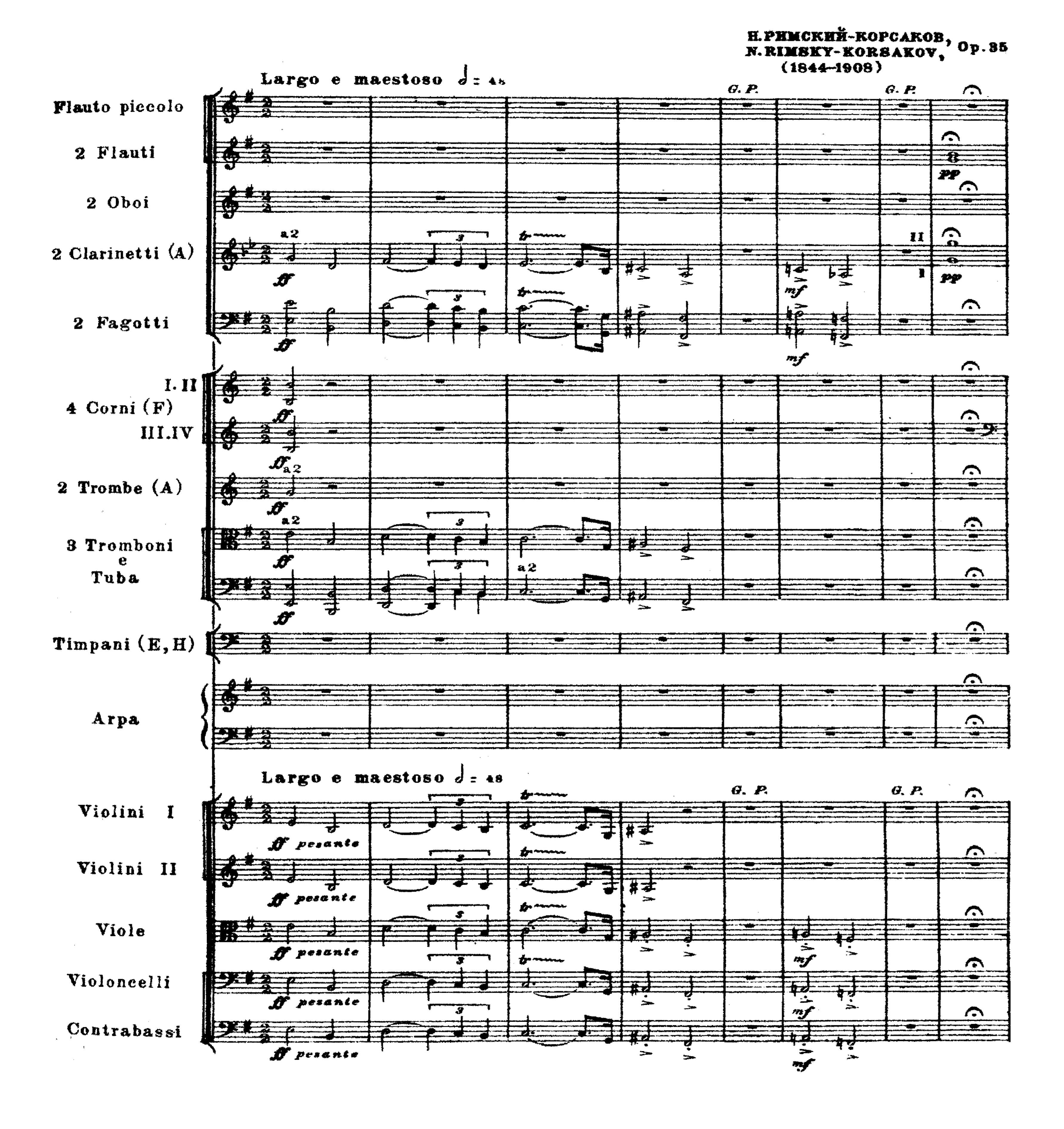

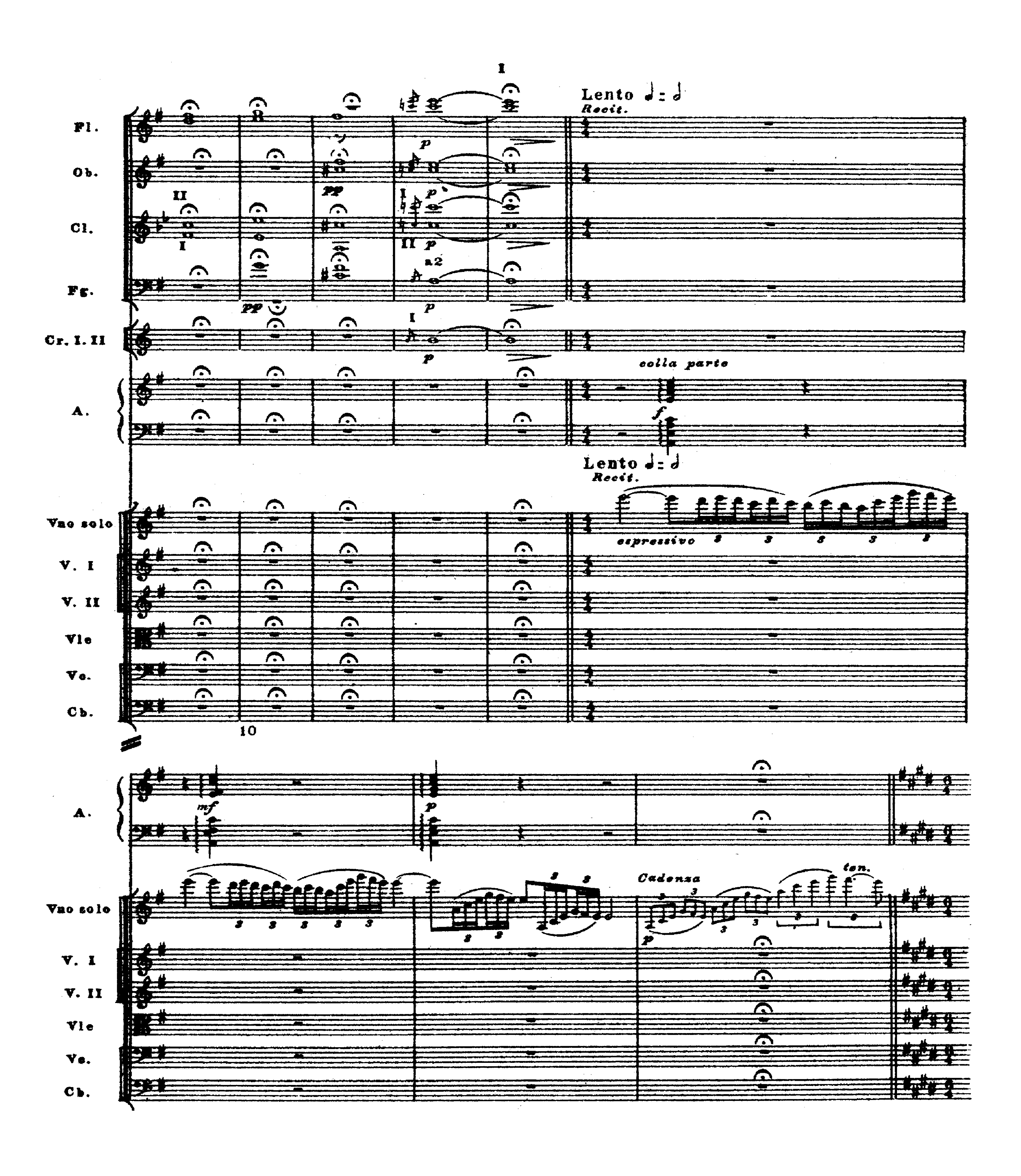

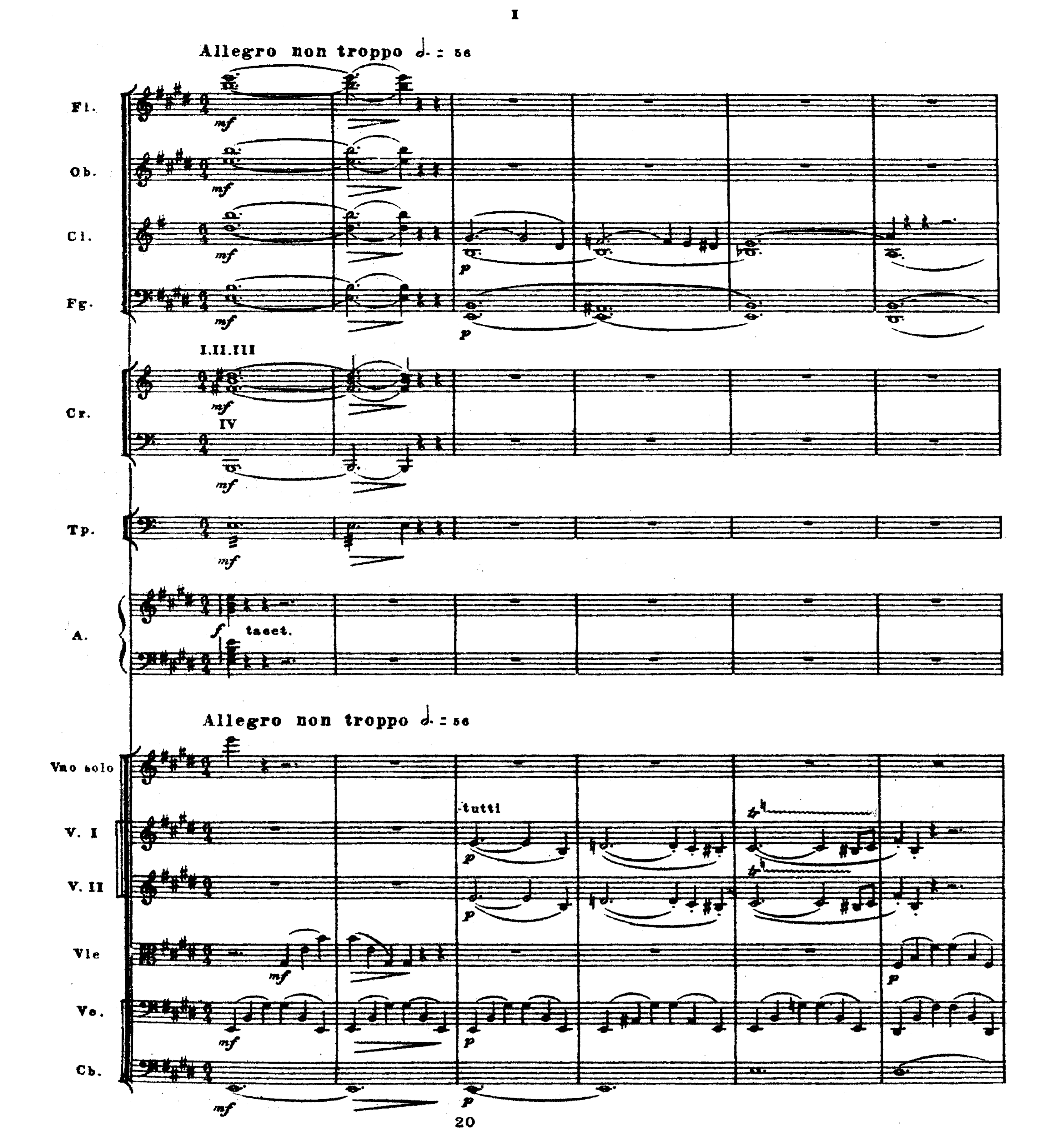

En 1888, Nikolai Rimsky-Korsakov estrena su magnífica Schéhérezade. La pericia de Rimsky-Korsakov como orquestador resulta palpable desde el inicio de la obra. En lo tocante al ámbito de la espacialidad, quisiéramos subrayar las seis configuraciones propuestas por el autor al inicio de la obra, y cómo cada una induce sensaciones espaciales perfectamente diferenciadas. La primera de ellas se sostiene en el ataque en fortissimo de todos los metales, la cuerda completa, dos clarinetes y dos fagotes, que configuran un bloque pesante y contundente al que se adhiere el ardor de un imprevisible trino. Luego de un silencio —gran pausa, de acuerdo a la indicación del propio Korsakov — que tiene la función de articular los distintos momentos generando un vaciamiento de espacio, aparece una segunda configuración. La mutación es no solo tímbrica; también cambia el matiz junto con el modo de ataque acentuado. Menos incisiva que la anterior, la sensación se coloca aquí en una suerte de meridiano central en el espacio. Mediada por otra pausa, una tercera y muy distinta configuración se presenta. Evocando el célebre inicio del Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, la sensación deviene suspensiva y lejana (transformada ulteriormente cuando las flautas alcanzan su registro agudo). (ver Video 2: 0:00-02:00)

En un cuarto momento, que parece brotar del anterior, aparece una configuración insólita, inmaterial: se trata de un violín solo que, en su registro agudo, aparenta flotar, sostenido solamente por un arpa. Hay que subrayar que cada uno de los tres acordes del arpa que escuchamos en este fragmento posee un matiz distinto. Esto tiene repercusiones en la configuración del espacio cuando se producen tres formas distintas de sensación de espaciamiento; además, por momentos el violín prescinde del sostén de aquella. Estamos, desde luego, en el ámbito sutil de la modulación de la sensación espacial como factor cardinal del fenómeno sonoro. Hay melodía, armonía, ritmo, timbre, intensidades, todas conflagrando el espaciamiento de la sensación musical. (ver Video 3: 0:37-01:15)

En un quinto momento, muy breve, de solo dos compases, muchos de los elementos anteriores regresan, produciendo un espacio conformado por tres planos bien diferenciables: el de la cuerda, que acompaña en el registro medio y grave; el de las maderas-cornos, y el de la doble octava del timbal-arpa y el contrabajo. Inmediatamente, aparece una sexta configuración en la que, nuevamente, tres planos se superponen: el del canto, bien marcado por violines primeros y segundos, más un clarinete; el del acompañamiento de la cuerda, que viene del objeto anterior, y el del sostén armónico, generado por los contrabajos, dos fagotes y un clarinete. Cada uno de estos seis momentos genera espacialidades distintas, modulantes, convergentes y divergentes, y marcan al espacio-timbre como un eje dramático fundamental para la obra.

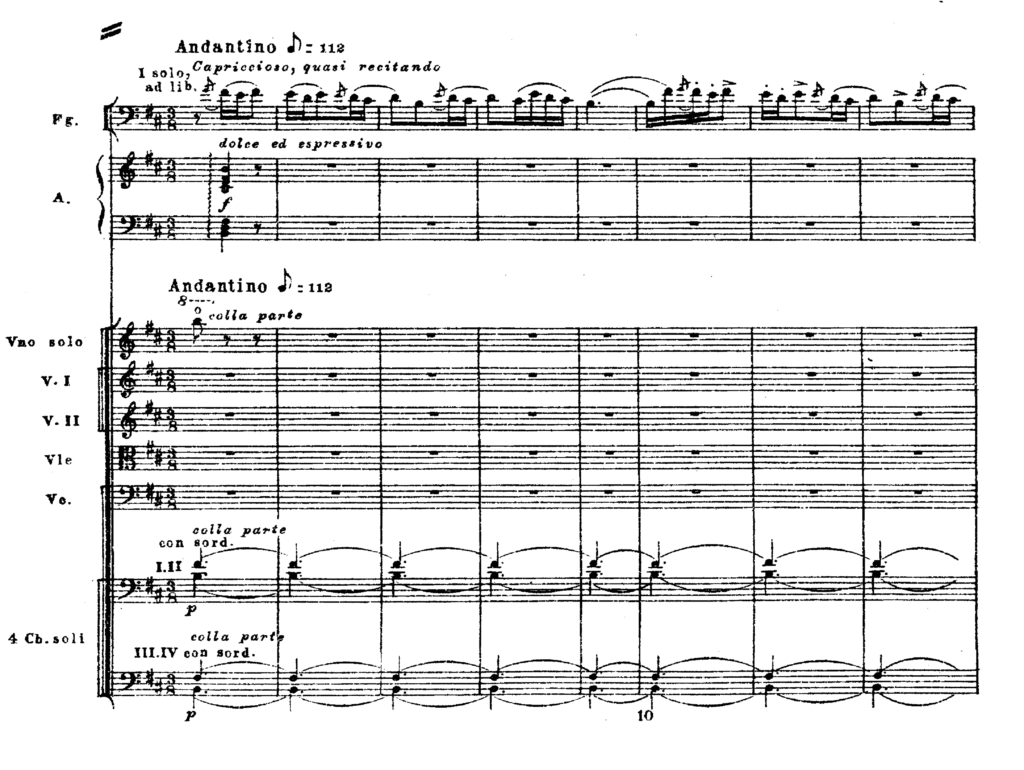

Schéhérezade ofrece numerosos pasajes de enorme interés para nosotros. [3]No podemos extendernos demasiado en este momento, pero son dignos de analizarse, desde esta perspectiva, varios aspectos espaciales en la pieza. Al inicio del tercer movimiento: distribución de las funciones al interior de la cuerda. Letra E, Pochissimo più mosso: … Leer más Uno de ellos aparece poco después del inicio del segundo movimiento. En aquella época habría resultado extremadamente raro que un compositor extrajese cuatro contrabajos de la sección grave, les colocase una sordina y los dividiese en cuatro partes reales. El debilitamiento o amortiguamiento de la región grave, suscitado por este audaz procedimiento, tendrá repercusiones históricas importantísimas, especialmente en la escuela francesa de orquestación. La sensación espacial, difícil de describir, genera una suerte de profundidad distendida, aunque ciertamente desprovista de rasgos abismales. Ofrece una perfecta y justa transparencia, indispensable si se quiere hacer pasar el canto de un fagot en su registro medio-agudo. El problema que supone la afinación para el cuarteto de contrabajos se resuelve maravillosamente con la presencia del arpa al inicio del pasaje que, además, apuntala la sensación espacial.

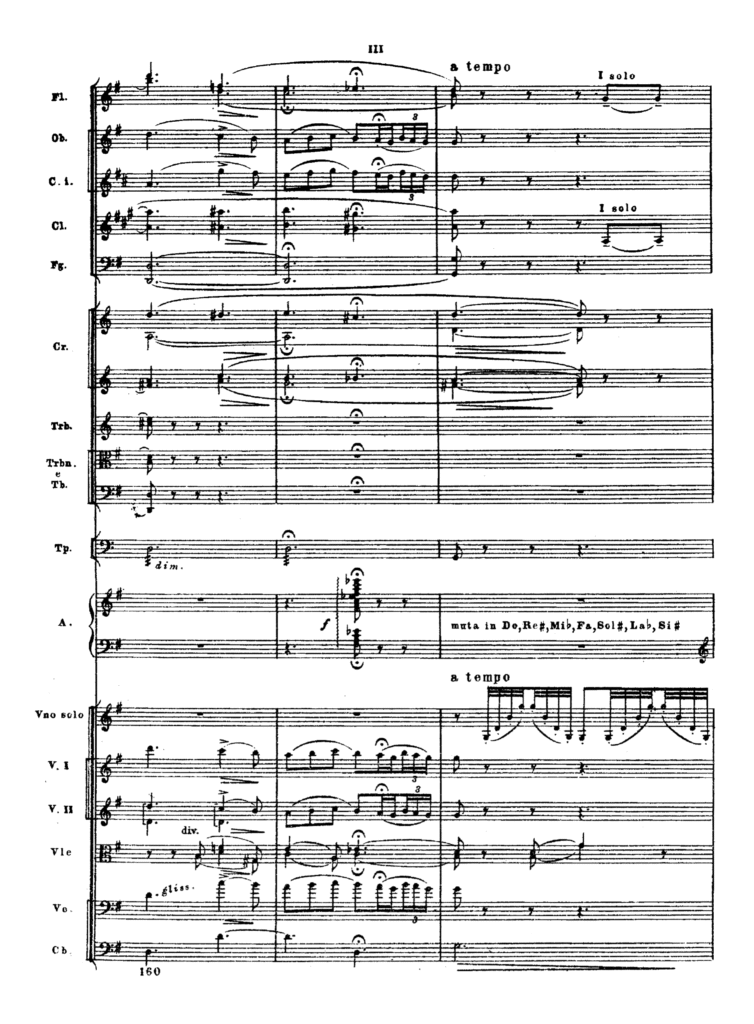

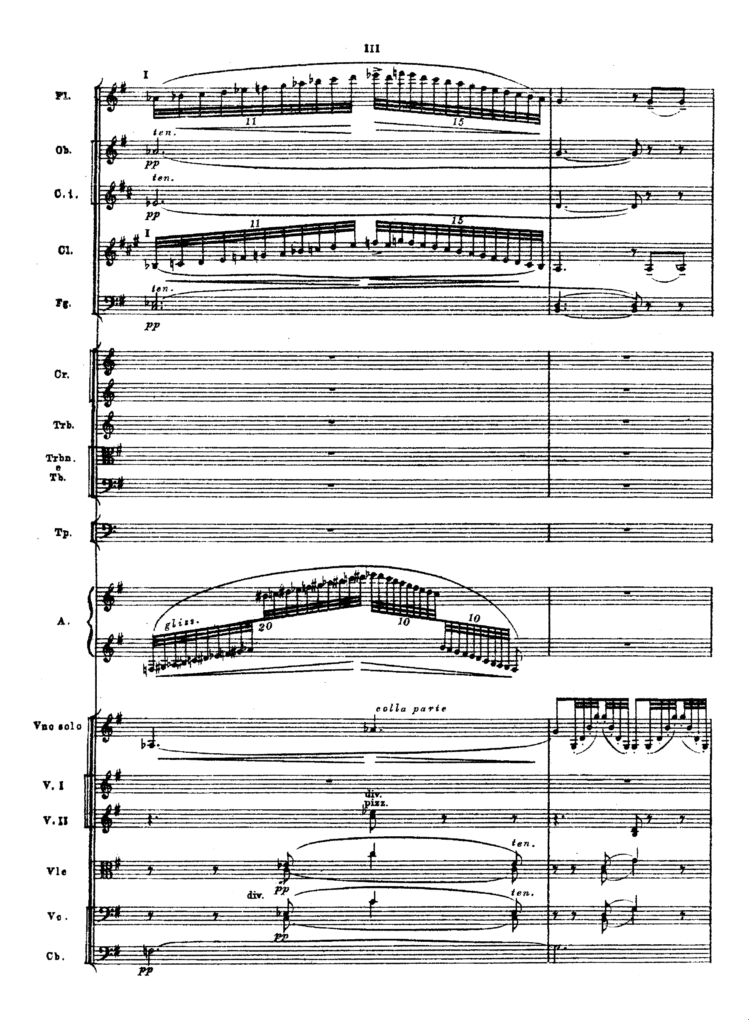

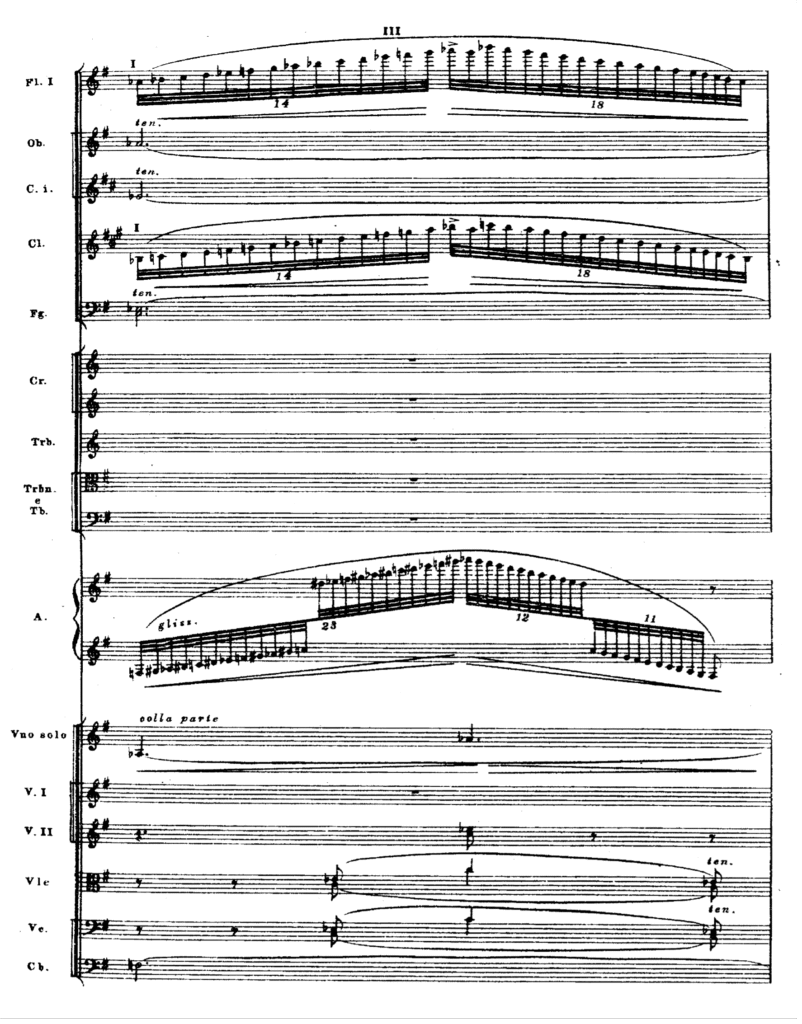

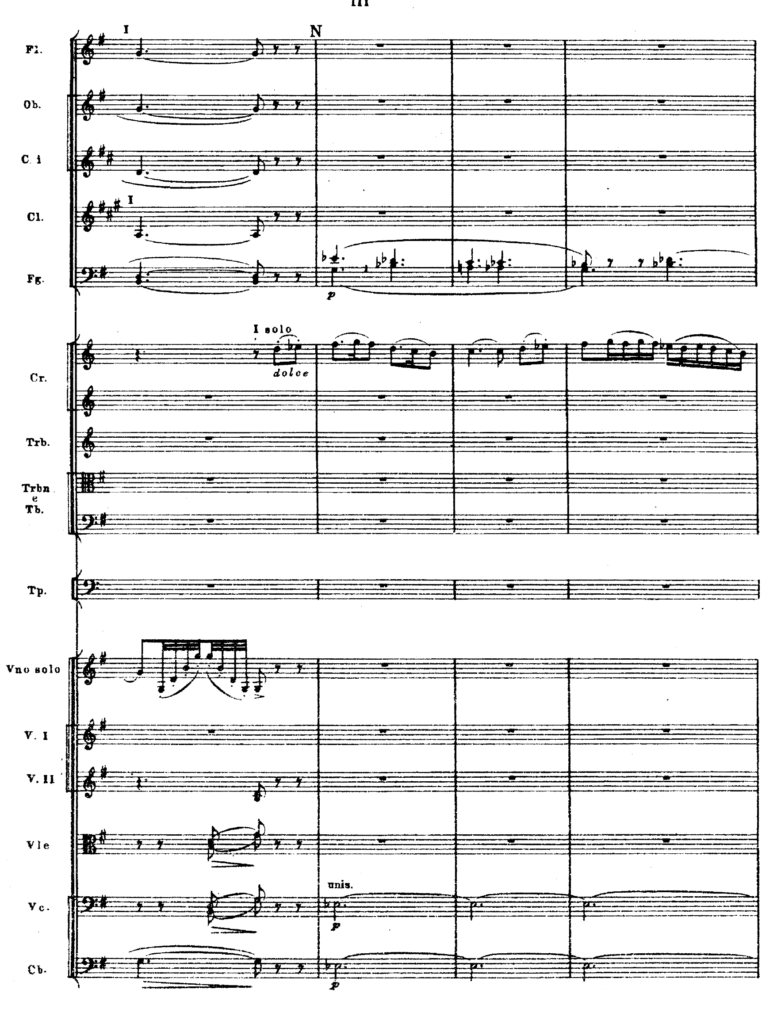

Por último, en el tercer movimiento (letra M de ensayo), quisiéramos señalar la alternancia entre un violín solo y la sutil expansión con la que la orquesta le responde. En torno al violín y la reminiscencia de un cuarteto de cornos (uno de ellos en la región aguda), escuchamos únicamente a los contrabajos y las violas divididas; el espacio tiende a estrecharse, sobre todo por el diminuendo de los cornos. Pero, de inmediato, aparece una nueva configuración de naturaleza expansiva, con tres estratos: uno inmóvil (oboe, corno inglés, un clarinete, dos fagotes y contrabajos pianissimo); otro, intensificante, por la suma de instrumentos (violonchelos, violas y violines segundos, todos divididos—y, atención, siempre pianissimo—); por último, un tercer plano, móvil e intensificante (figuras rápidas de flauta, clarinete y arpa, más violín solo, crescendo-diminuendo). La alternancia de estos dos momentos demuestra la importancia, en términos de expresión matérica, que, para los compositores, ha tenido la modulación de las sensaciones espaciales. [4]Pasajes icónicos donde expansiones de esta naturaleza se presentan de manera aún más sofisticada los hallamos, por ejemplo, en el clímax del primer movimiento de Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla, o en el Primer concierto para violín (número … Leer más Seguidamente, con la entrada de corno, fagotes y cuerdas graves, se genera una sensación de ensanchamiento al centro. (ver Video 4: 01:36-02:05)

8

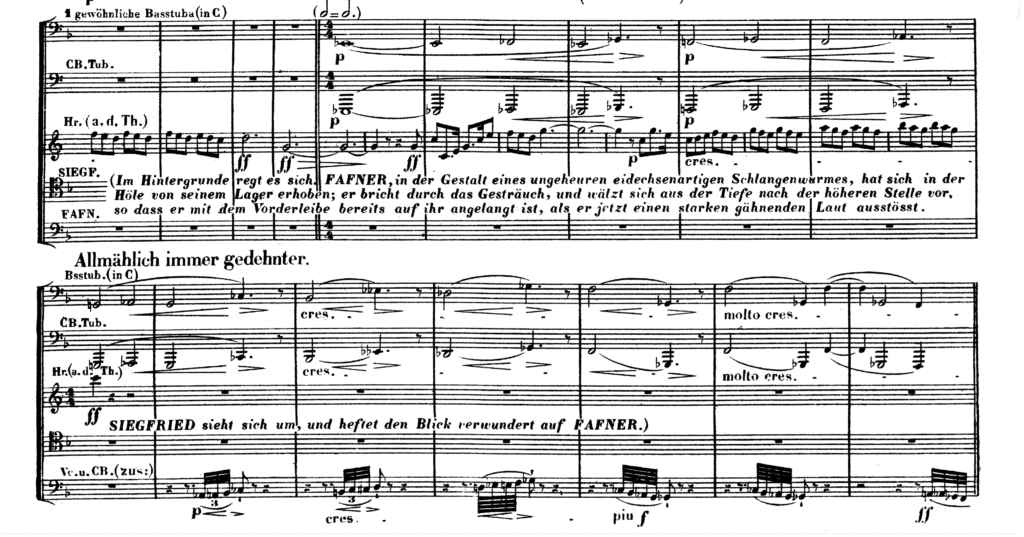

La relevancia de la escena, su valor expresivo y dramático, hallan su apoteosis musical en la ópera. Desde sus albores, descubrimos intenciones de espaciamiento a partir del propio tratamiento musical, como cuando, en el Baile de las ingratas, de Claudio Monteverdi, las sombras infernales, a cuatro partes, responden desde el abismo a Plutón. Sería mucho tiempo después que Richard Wagner escalaría el problema del espacio en la música a niveles hasta entonces impensables. Sus grandes óperas son auténticos dispositivos que actúan gracias a la interdependencia de engranajes muy complejos. El compositor escribe los textos, la música; diseña la escena y las máquinas que harían posibles los prodigios exigidos por las historias, habitadas por sirenas, nibelungos, dragones, objetos mágicos, palacios celestes… Huelga decir que la espacialidad desempeñó un papel fundamental para el que Wagner concibió disposiciones instrumentales sin precedentes. En Siegfried hallamos ejemplos extraordinarios. Cuando nuestro héroe, quien desconoce el miedo, toca su cuerno maravilloso, despierta a Fafner, el dragón adormecido. Para ese momento, Wagner piensa en cuatro configuraciones diferentes del espacio. La primera se confía al corno, que representa el cuerno maravilloso de Siegfried. El corno es un instrumento que excita y sostiene, como si se tratase de un corazón, el ámbito central del espacio en la musical orquestal. Sus ondas sonoras generan sensaciones característicamente envolventes, en especial cuando se trata de una sección completa que subraya el elemento armónico de un pasaje (entre cuatro y ocho, usualmente); expansivas (en sus solos o cuando la sección toca al unísono) o, al contrario, contractivas, cuando hallamos a un solo corno tapado o con sordina en un matiz piano (en este caso, produce una sensación espacial de lejanía, generando un trasplano, es decir, un alargamiento o fuga de la sensación hacia el fondo de la escena). [5]La casuística que muestra el poder expansivo de los cornos es muy abundante. Un ejemplo se encuentra en la parte final del primer movimiento de la Sinfonía Manfredo, Op. 58 de Tchaikovsky, cuando las cuerdas, justo al terminar de tocar su tema al unísono, en el … Leer más La riqueza diversiforme del sonido del corno, en el caso de este ejemplo, queda subrayada por la sofisticada articulación requerida por Wagner. [6] Es verdad que el leitmotiv wagneriano supone la emergencia de una esfera de signos urdida entre el mundo del símbolo, la representación y la imagen musical. En el solo de corno al que hacemos referencia aquí se enuncia elleitmotiv del propio héroe: Siegfried. En términos generales, el corno de Siegfried genera su propio plano, polimorfo, independiente y expansivo, provocando una sensación espacial que privilegia una suerte de envolvente ascensional, aunque inusitada —incluso ubicua—, ya que el compositor pide que el instrumento sea ejecutado desde el teatro y no en el foso. (ver Video 5: 0:00-02:20)

Esta configuración contrasta radicalmente con la siguiente. En ella, la música debía llevar al cuerpo a regiones inexploradas. Se trata del momento en el que Siegfried, sin quererlo, despierta a Fafner, horrible creatura draconesca que reposa en el fondo de una profunda caverna. No hace falta decirlo, no estamos aquí en el ámbito de la representación. Más bien, el compositor debe ser capaz de producir un ser de sensación puramente musical que sea capaz de sostenerse por sí mismo. Para ello, Wagner emplea dos instrumentos inusuales: una tuba bajo y una tuba contrabajo. Por sí sola, esta díada genera una sensación inédita, instigadora de imaginarios sobrenaturales. Dicha configuración se vale de sofisticadas estrategias de intensificación. La primera, naturalmente, parte de la propia dinámica (piano, al principio, y crescendo-diminuendo al concluir los primeros segmentos). Posteriormente, cuando el segmento se acorta, se empalman dos líneas de intensificación: una corresponde a cada compás y otra comprende a la totalidad del pasaje (se indica en el segundo sistema como cresc.). Para apuntalar esta configuración y exacerbarla, Wagner recurre a la sección de violonchelos y contrabajos, aprovechando la octavación convencional para propulsar cada uno de los segmentos, desde la propia región grave, con gestos tan breves como eficaces que, al prorrumpir, generan una impresión monstruosa, abismal, realmente draconesca. Al inicio, ambos planos se superponen, pero pronto, como un mal presagio, el abismo engulle al ámbito superior. El vínculo corno-tenor-escena (tesitura de Siegfried) y tubas-cuerdas graves-bajo-infraescena (tesitura de Fafner) es, además, muy eficaz desde el punto de vista dramático.

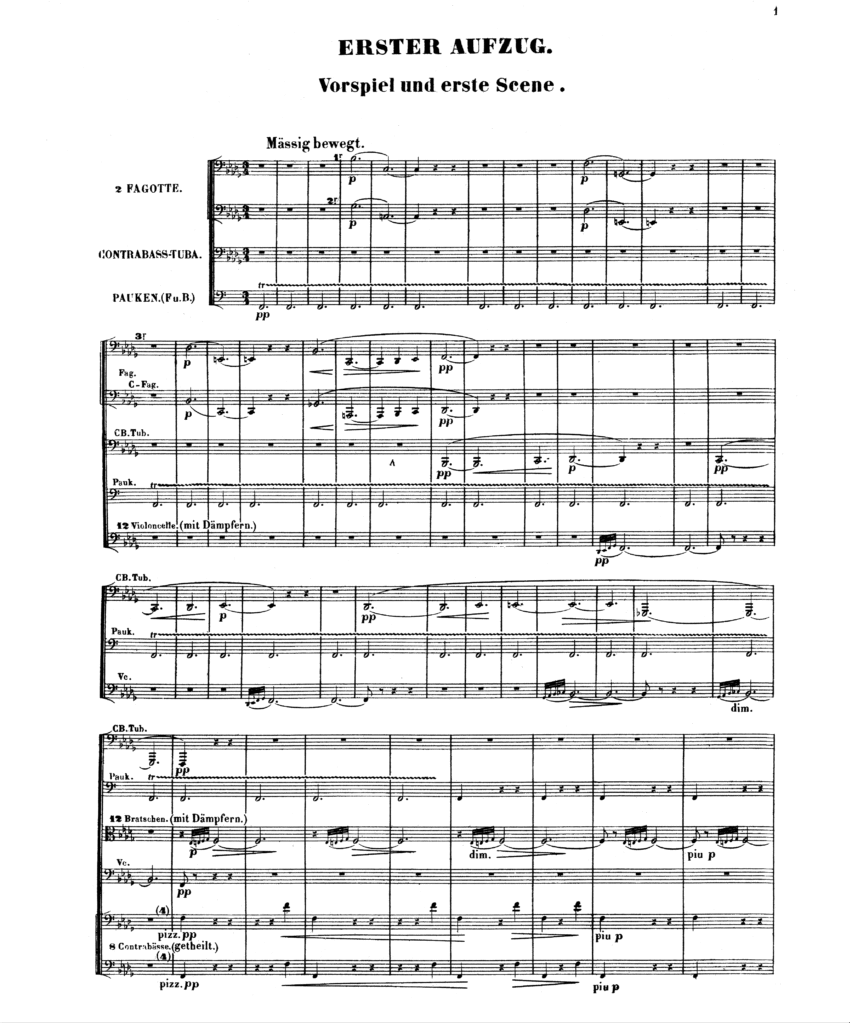

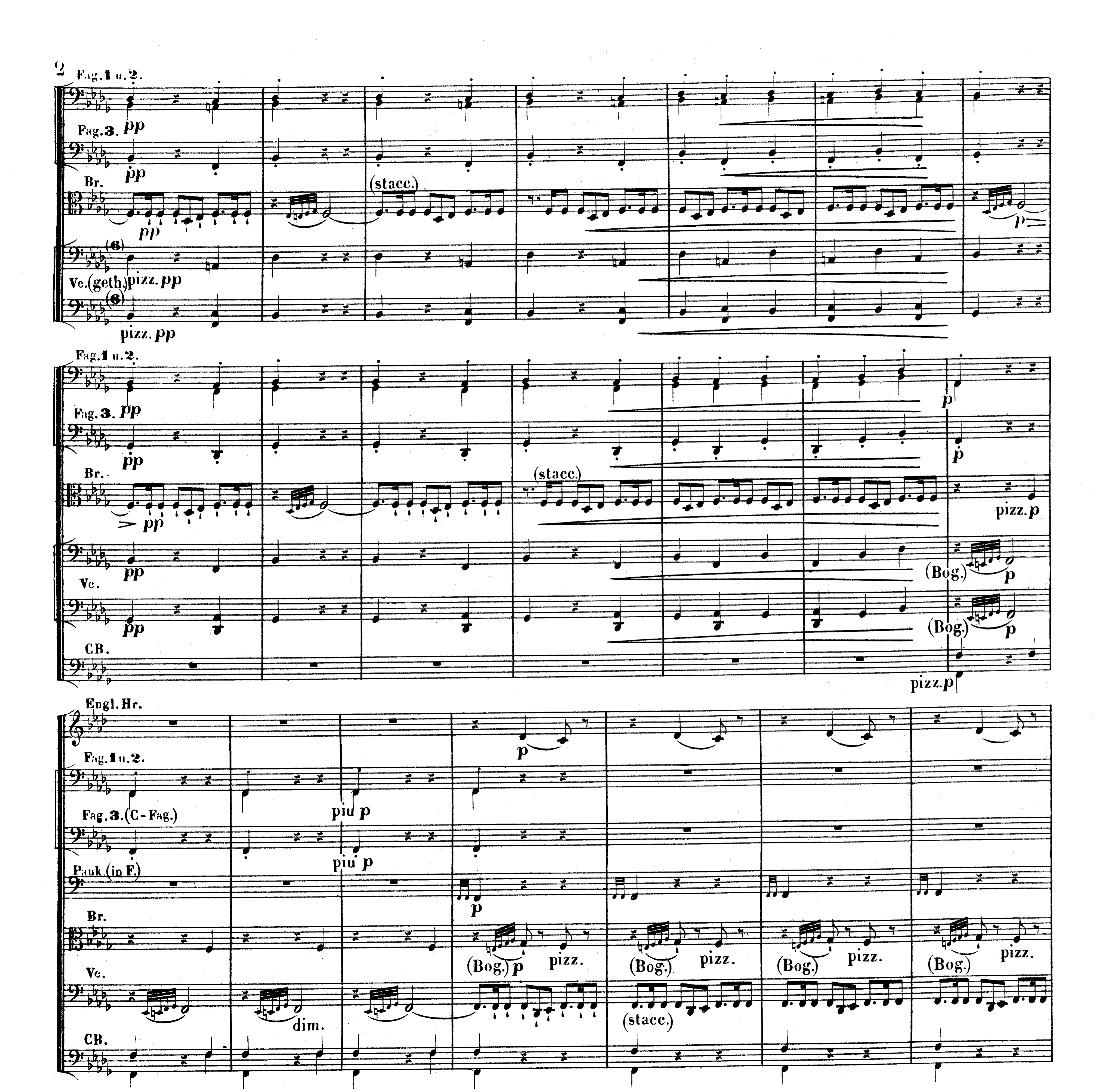

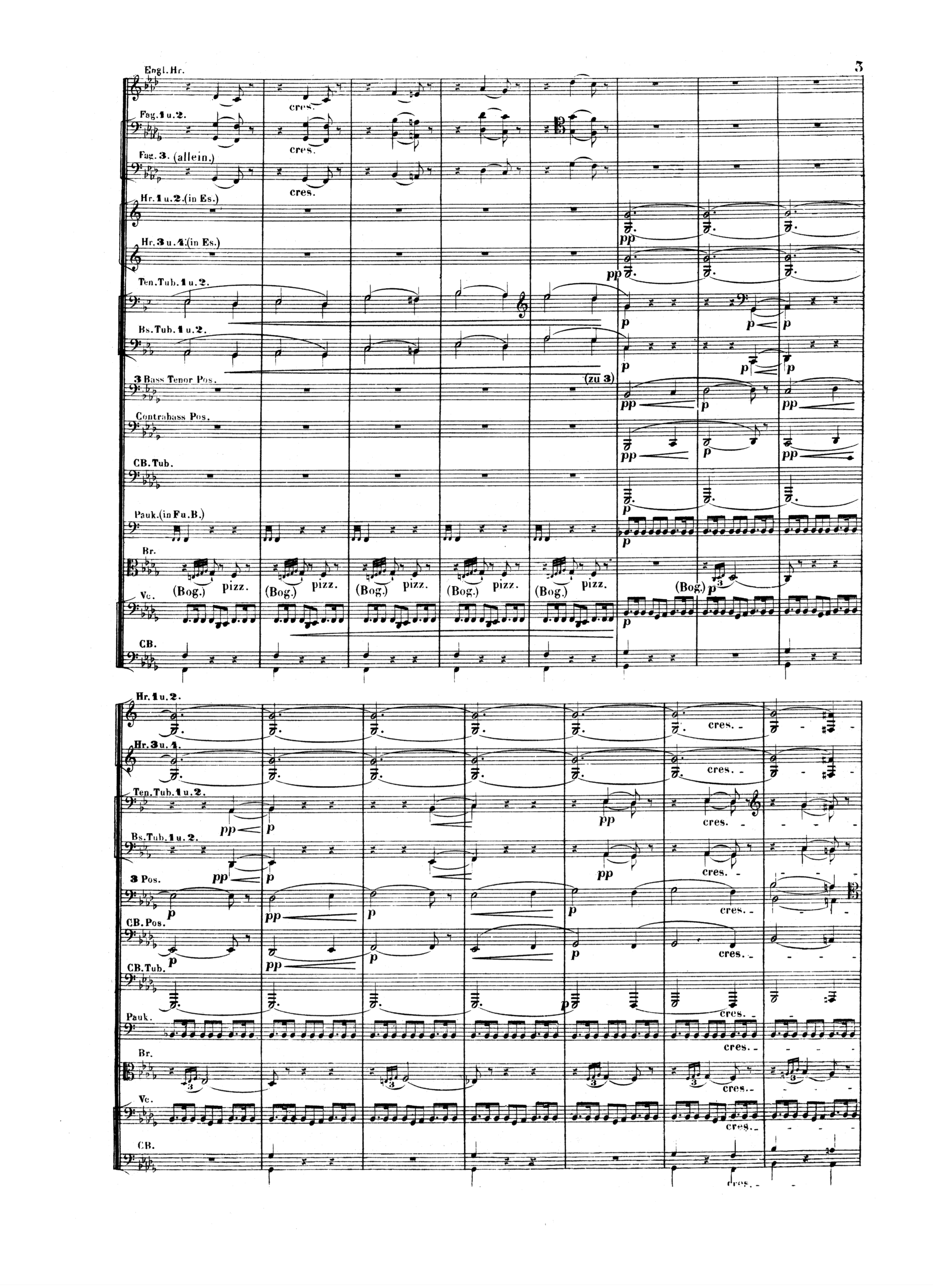

Pero la materia prima con la que Wagner forja sus imágenes draconescas nos es dada al inicio de la obra. El pasaje, sorprendentemente moderno, plantea una arborescencia de sensaciones que, aunque relacionadas, divergen en sus intercambios. El trémolo del timbal excita la región grave, y es el campo ideal para la germinación de un material grotesco en los fagotes que recuperan el intervalo de tercera, vinculado con la imagen del anillo en la Tetralogía, en un salto descendente ligado.(ver Video 6: 00:00-02:40)

El posterior engarce con la tuba contrabajo, los violonchelos con sordina y las violas, también con sordina, además del intercambio timbal-cuatro contrabajos, en su vertiente percusiva, son un ejemplo magnífico de cómo es posible generar un desarrollo de polivalencias en un plano determinado. La separación de los timbres, con el leitmotivde la “forja” en las violas, más la incorporación paulatina de planos superiores y otros leitmotivs en las maderas y los metales, son parte de las estrategias de estratificación y exacerbación de las intensidades espacializantesde las que Wagner se vale admirablemente. [7] Un capítulo entero merecería el análisis del Preludio del Oro del Rin, donde Wagner demuestra un tratamiento prodigioso e increíblemente moderno del espacio musical.

Referencias

| ↑1 | Véase, Claude Ballif, Berlioz (Éditions du Séuil, 1968), 92. |

|---|---|

| ↑2 | Ballif (1968), 92. |

| ↑3 | No podemos extendernos demasiado en este momento, pero son dignos de analizarse, desde esta perspectiva, varios aspectos espaciales en la pieza. Al inicio del tercer movimiento: distribución de las funciones al interior de la cuerda. Letra E, Pochissimo più mosso: leve percusión lograda en la flauta gracias a la articulación (algo que Ravel retomará en su célebre Bolero), sensación sutil de expansión trémula con la aparición de los tresillos en pares para las flautas, y un largo etcétera. |

| ↑4 | Pasajes icónicos donde expansiones de esta naturaleza se presentan de manera aún más sofisticada los hallamos, por ejemplo, en el clímax del primer movimiento de Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla, o en el Primer concierto para violín (número 27 de ensayo) o la Cuarta Sinfonía (cifra 6), ambos del genial orquestador polaco Karol Symanowski. |

| ↑5 | La casuística que muestra el poder expansivo de los cornos es muy abundante. Un ejemplo se encuentra en la parte final del primer movimiento de la Sinfonía Manfredo, Op. 58 de Tchaikovsky, cuando las cuerdas, justo al terminar de tocar su tema al unísono, en el compás 307, se abren, separándose en un muy expresivo gesto de tres octavas arborescentes, dejando en la región media un espacio entre las trompetas; espacio desde el que, sorpresivamente, emergerán cuatro cornos al unísono, pabellón en alto, produciendo una eclosión de sensación en esa región central. En el compás 308 y subsiguientes, vale la pena observar el carácter vibrátil del espacio (tresillos de contrabajos, trémolos rápidos de timbal, flautas, clarinetes, violines y violas; además, se observa una iteración de dieciseisavos en oboes y corno inglés). Contrariamente, Tchaikovsky, en el tercer movimiento de la obra (compases 240 a 259), nos brinda un ejemplo distinto: la sensación de traslape hacia el fondo de la escena se consigue, en este caso, octavando a dos cornos con sordina —incluso en su registro agudo— y dejando un contraplano de cuerdas en el registro medio-grave. |

| ↑6 | Es verdad que el leitmotiv wagneriano supone la emergencia de una esfera de signos urdida entre el mundo del símbolo, la representación y la imagen musical. En el solo de corno al que hacemos referencia aquí se enuncia elleitmotiv del propio héroe: Siegfried. |

| ↑7 | Un capítulo entero merecería el análisis del Preludio del Oro del Rin, donde Wagner demuestra un tratamiento prodigioso e increíblemente moderno del espacio musical. |