9

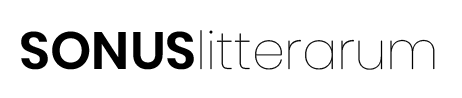

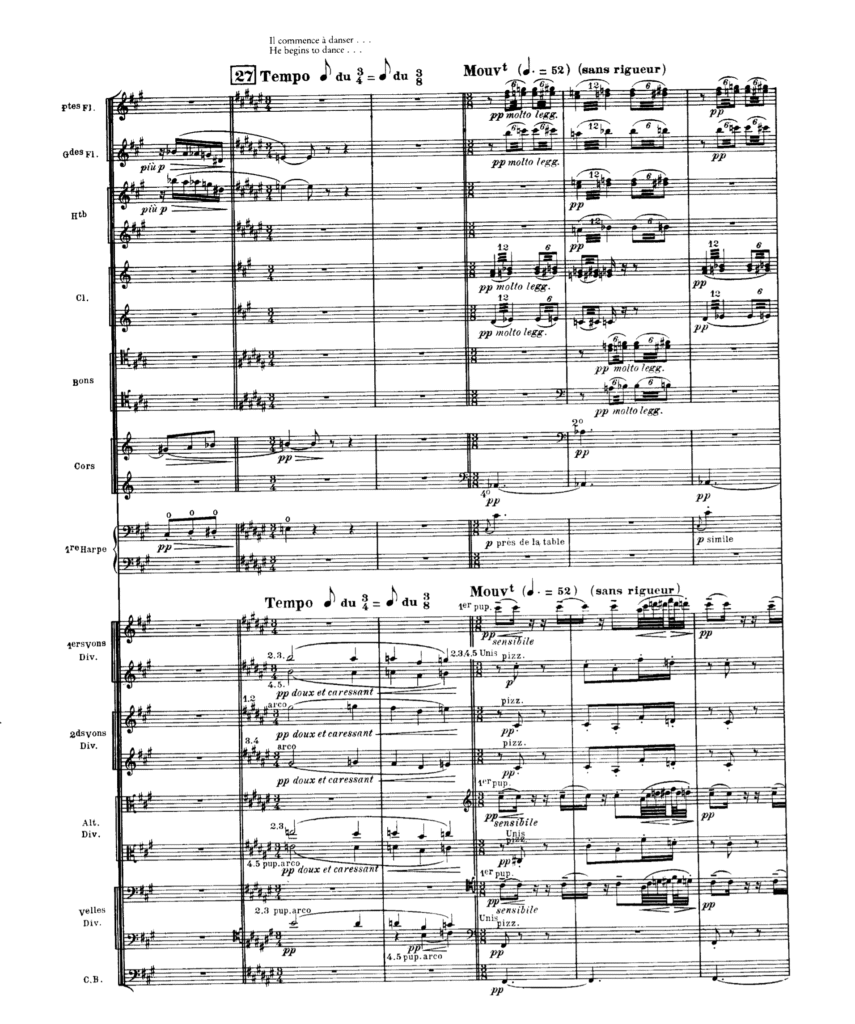

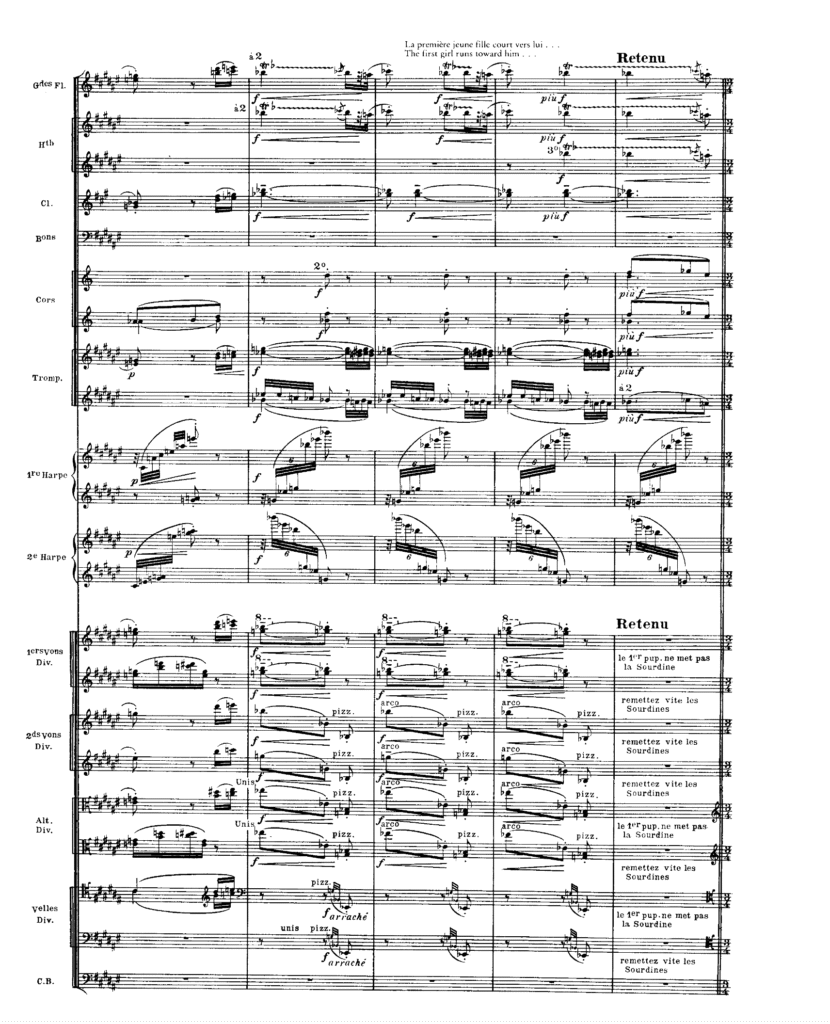

Claude Debussy es el maestro de las coalescencias. Su música orquestal es pródiga en relieves, perfilamientos, oscilaciones, profundidades y magníficas transparencias. La espacialidad juega un rol preponderante en una estética como la suya, próxima a la evanescencia y a la fugacidad. En torno al problema de los planos adyacentes, tanto él como Stravinsky cimentan una reflexión estética profunda y fructífera. El primer Stravinsky corrió el riesgo de experimentar superponiendo planos sonoros, algo que lo conduciría rápidamente al terreno de la politonalidad, la polimodalidad y la polimetría. En buena medida, ello propició la reacción de euforia y entusiasmo frente a su música por parte de los creadores jóvenes de aquella época. No tan inmediata parece la estética de Debussy, aunque no sea, para el oído agudo, menos sorprendente, original y eficaz. Jeux se estrenó en 1913, el mismo año y el mismo mes que la Consagración de la Primavera. No obstante, se habla mucho menos de aquella que de esta. El arte de Debussy, arcano y, por momentos, mórbido, requiere de una cierta disposición a la escucha. Mencionábamos, hace un momento, las transparencias. Notemos que, en el número 27 de ensayo, Debussy busca producir, al interior de la propia familia de las cuerdas, densidades y timbres desiguales. Para ese pasaje específico, el compositor contempla el empleo de la sordina, exceptuando al primer pupitre de los violines primeros, de las violas y de los violonchelos. Como resultado, por momentos escucharemos el timbre de un sexteto que, sutilmente, se superpone al resto de la cuerda, espaciando por contigüidad el contorno de la línea melódica. El hecho de que un solo pupitre por cuerda (es decir, dos instrumentistas por línea) prescinda de la sordina genera una tensión peculiar, donde las pequeñas discordancias en la afinación juegan un rol tímbrico y expresivo. Con frecuencia, tal y como ocurre en este caso, en la música francesa los contrabajos no están reforzados por los violonchelos. Ahora bien, este fragmento presenta tres pequeñas fases diferenciadas. En la primera, escuchamos la ligereza de un material confiado a las cuerdas con sordina, sin presencia de contrabajos. La impresión espacial produce una suerte de campo delgado y vertical al centro de la escena, como si se tratase de una delicada y tersa cortina sonora. Posteriormente, en una segunda fase, las cuerdas con sordina tocan pizzicato, mientras que el canto se escucha en los pupitres solistas, añadiendo el fa sostenido de los contrabajos, más dos cornos, que cumplen un rol amplificador para la región grave. En este punto se añade un nuevo material en las maderas; se trata de trémolos relativamente ligeros (no hay que olvidar que los oboes y los fagotes también participan, lo que resta levedad), que confieren un carácter textural y vibrátil a ese espacio. Por último, en un tercer momento, escuchamos a las cuerdas sin contrabajos. (ver Video 7: 05:28-06:16)

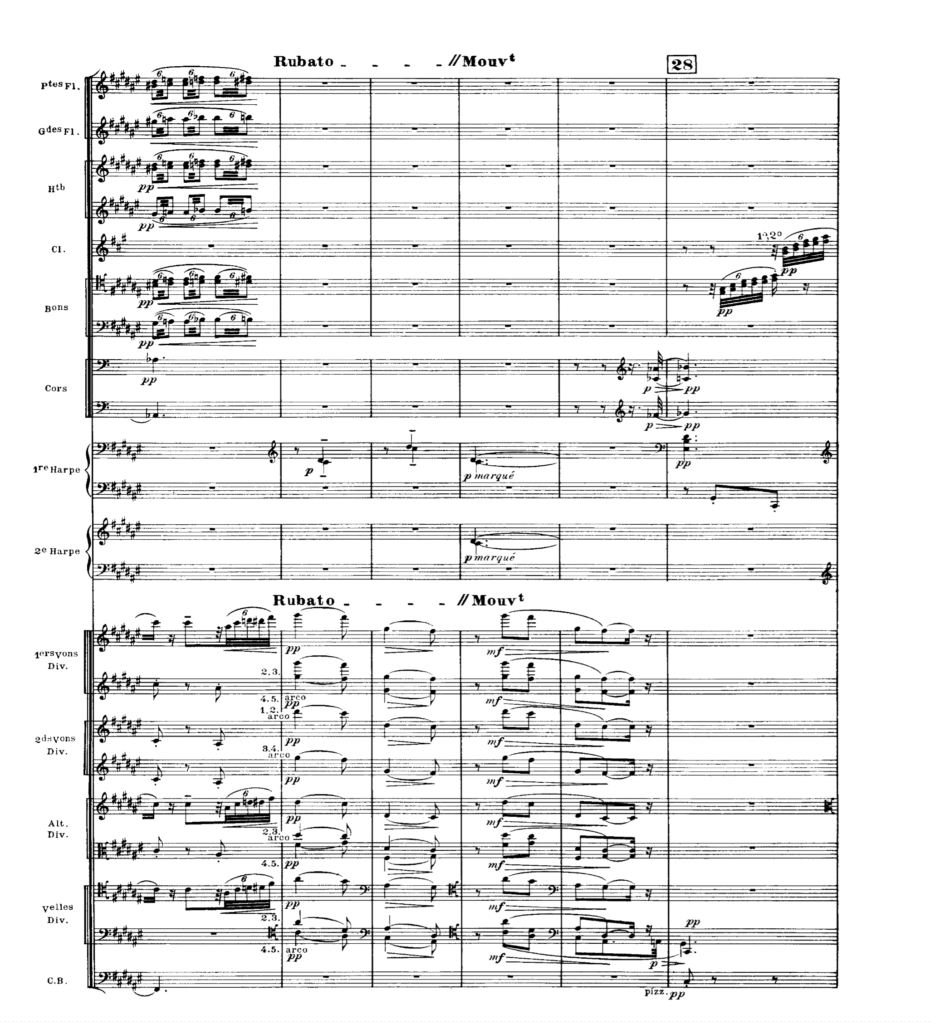

No menos fascinante resulta el pasaje siguiente donde, como un eco de los cornos (con un material que recuerda el tema de la llamada de La mer), emergen concatenaciones expansivas de líneas fugaces en fagotes, clarinetes, arpas y flautas. Dos trompetas sin sordina en el registro medio, con ciclos de crescendo, generan estertores del centro a la periferia. Un contraplano adyacente tiene la función de soporte: dos cornos pianissimo bajo las trompetas.

Por su parte, dos violonchelos se adhieren a esta configuración, vinculando, con su timbre, los contraplanos. Primero se unen a los cornos para luego, como un juego de ecos, rebotar el material de las trompetas.

Los impulsos que se presentan en cada compás se exacerban conforme avanza el pasaje, alcanzando una mayor complejidad tímbrica (trompetas con dieciseisavos en registro medio agudo, trinos de flautas y oboes, sonoros y percusivos pizzicati en los violonchelos). El movimiento contrario entre las arpas favorece el ensamblaje de estos planos vibrátiles. Este tipo de adyacencias producen imbricaciones entre los planos —ensanchamientos y estrechamientos— con resultados tímbricos asombrosos.

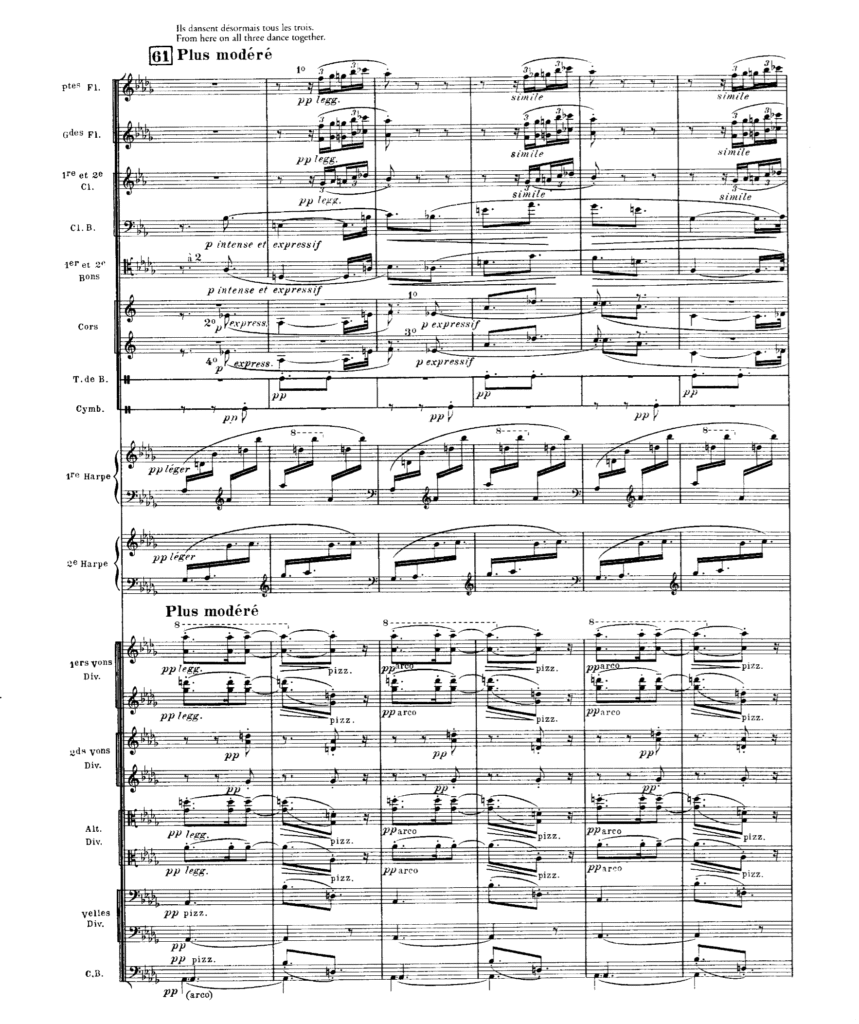

Más allá de la primera impresión auditiva, esta música exige un escrutinio y una reflexión de escucha que no se consigue en la simple inmediatez, tal y como ocurre, por ejemplo, con la poesía de Mallarmé o de Paul Celan. La trama sonora en Debussy es sutil y sofisticada; sus objetos y configuraciones pueden ser esquivos, fugaces y, por momentos, casi inasibles. En muchos otros pasajes de Jeux podemos admirar estas coalescencias. Tomemos el número 61 de ensayo. (ver Video 7: 13:56-14:16)

Aquí, la región grave goza de una cierta levedad. Los contrabajos están divididos y emplean técnicas distintas de ataque. Solo la mitad de los violonchelos octava a los contrabajos. Esta ligereza permite que se urda un contraplano grave de carácter cantabile. Para él, Debussy dispone de dos cornos, dos fagotes y un clarinete bajo. Lograr esa elasticidad espacial en la región media grave, en un contexto como este, es difícil; no obstante, aquí se consigue admirablemente, en parte gracias al talante expansivo de los cornos, cuya alternancia abona a una articulación más marcada para el pasaje. [1]El parentesco tímbrico entre los fagotes y los cornos ha sido explotado ampliamente, en especial desde el surgimiento del interés sinfónico de la escuela de Mannheim. No obstante, ese parentesco se estrecha cuando hablamos del fagot francés, que no es idéntico al … Leer más Por su parte, las cuerdas y maderas agudas, en contubernio, crean un ensamblaje de planos que, en estricta contigüidad, se responden, requiriendo una cuidadosa ligereza en la ejecución por parte de los intérpretes; mientras, las percusiones y las arpas favorecen la precisión del engranaje, estimulando, desde planos más próximos, la sensación de profundidad dada por los cornos y las maderas graves. [2] Este tipo de complejidades requiere que los directores esgriman una dinámica de ensayo impecable. Como en su momento escribió Alain Louvier, Jeux “merecería un tratado entero”, pues, “en casi cada compás, Debussy inventa disposiciones asombrosamente modernas”, consiguiendo así “la dispersión espacial de la materia sonora”. [3] Louvier (1997), 62. Las cursivas son nuestras.

10

Se dice que Maurice Ravel, fantástico orquestador, solía tener sobre el piano de su estudio algunas pocas obras. Entre ellas, los Conciertos para piano de Franz Liszt y Tosca de Giacomo Puccini, ópera que podía tocar de memoria. Ravel afirmaba que cualquier logro orquestal que pudiere hallarse en Le Tombeau de Couperin se habría encontrado ya en la obra de Puccini, a quien consideraba un enorme maestro. No es para menos. Puccini es uno de los más prominentes orquestadores de la historia. Todo drama comienza, para él, al interior mismo de la orquesta, en un auténtico juego de timbres, de espacios improbables, diversos y cambiables. No se requiere la presencia de dragones ni palacios flotantes; los prodigios pueden ocurrir, por ejemplo, en el discreto ámbito de un claustro. ¿Puede alguien iniciar una ópera proponiendo en un breve lapso de tiempo múltiples versiones orquestales del mismo material musical? A parecer, sí: Puccini, en su ópera Suor Angelica (1918). Aquí, el compositor establece un índice significativo de transformación tímbrica cuando, en poco más de tres minutos, proyecta el espacio mediante doce configuraciones diferentes, como si, en una especie de tiento cinemático, quisiese elaborar un recorrido auditivo, en cierto sentido equivalente al de las tomas que un director de cine emplearía para guiar nuestra mirada, con la finalidad de orientarnos en el escenario del drama. La diferencia estriba en que, en nuestro ejemplo, la producción de espacialidad es, en principio, puramente sonora. En una palabra: bajo la puesta en escena que vemos en el teatro subyace otra, emanada de las sensaciones de espaciamiento orquestal.

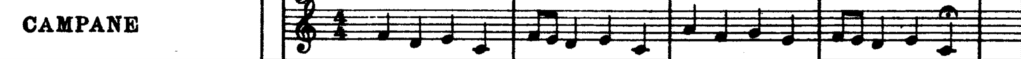

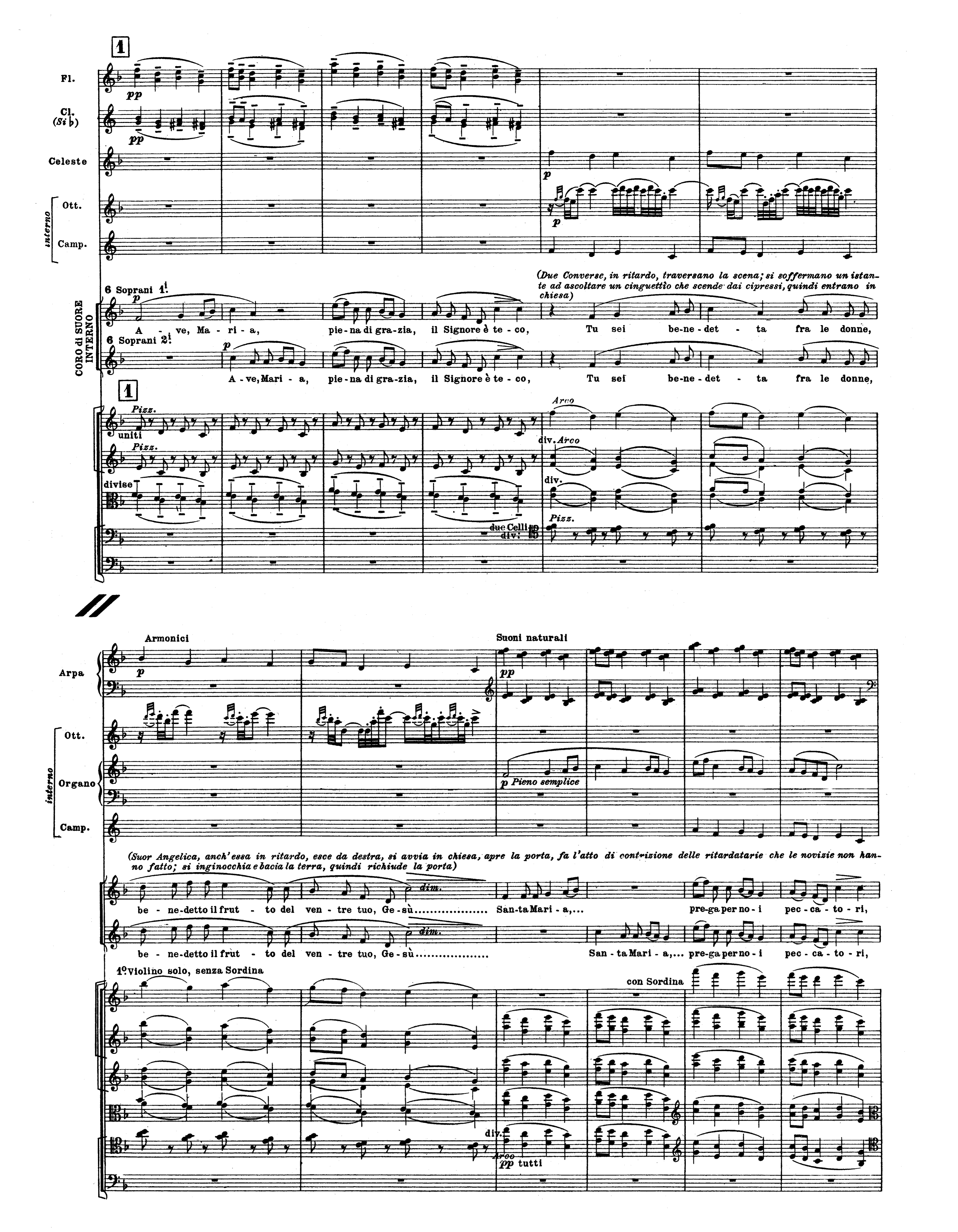

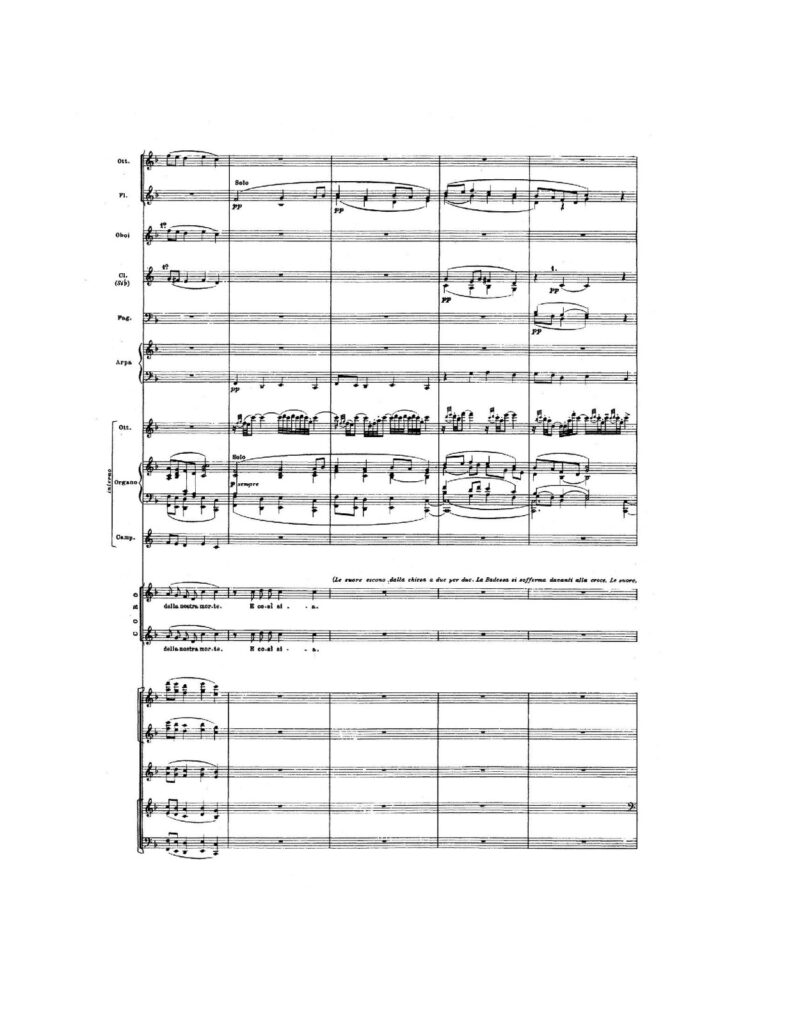

1) Al inicio escuchamos un tema austero, candoroso, muy propio del ámbito monacal que Puccini buscaba evocar. Este tema se ha confiado, en este primer momento, únicamente a las campanas tubulares. Desde el punto de vista del espacio, cabe mencionar que estas se hallan en un sitio especial, tras bambalinas, en una tercera zona de emisión sonora (las otras dos son el escenario y el foso), lo que le confiere una cierta ubiquidad. (ver Video 8 00:00-00:23 )

2) En su segunda presentación, el tema aparece reelaborado y reposicionado. Ahora se enuncia en las cuerdas con sordina, más la celesta. En términos de sensación, se diría que, con su nueva consistencia sonora, el tema, muy delicadamente, se ha “aproximado” hacia nosotros. Un violonchelo, en pizzicato, recobra algo de la percusión inherente a las campanas originales. (ver Video 8: 00:24- 00:43)

3) Otra disposición espacial, ricamente compuesta y distinta a la anterior, se presenta en un tercer momento, cuando el coro de religiosas, tras la escena, canta un Ave María que, acompañada suavemente por un binomio maderas-violas, se yuxtapone al tema principal. [4]Aunque comparte aspectos rítmicos, melódicos, de fraseo y de articulación, al interior de este binomio pervive la diferencia de los timbres y de los intervalos. Veremos en el punto número 4 cuál es el sentido de la exacerbación del intervalo de segunda que ahora … Leer más El remanente percusivo pasa ahora a los violines primeros y segundos, quienes apuntalan los ataques de las violas. Hay que subrayar cómo Puccini recurre a la idea de los planos contiguos a partir del “afuera”, que corresponde a la orquesta, y el “adentro”, de las voces monacales que están detrás de la escena. Como podemos constatar, la extrema sencillez del tema contrasta con la clara sofisticación de su espacialización. (ver Video 8 00:44-)

4) Retorno del tema en las campanas tubulares vinculadas con un flautín que, detrás de la escena, representa el canto inocente de un pajarillo. Un coral de cuerdas, más la celesta, se une a las campanas tubulares, generando con ello un estiramiento de la sensación espacial. Puccini agrega dos violonchelos que se adhieren a las campanas de manera especial, y esto por dos motivos. En primer lugar, porque tocan pizzicato, es decir, que comparten su talante percusivo; además, les confía un intervalo disonante (una segunda, que puede ser menor o mayor, que se había enunciado ya en las violas y violines en el pasaje anterior), con lo que evoca, desde la propia cuerda, la complejidad del espectro sonoro de las campanas. El carácter percusivo de los violonchelos produce, además, el desvanecimiento del ataque de estas, transformando radicalmente la percepción que tenemos de ellas. Con esto, paradójicamente, la sensación de profundidad se amplía. (ver Video 9: 01:10-02:26)

5) Cuando arribamos al quinto segmento de este pasaje, vemos cómo se consolida una tendencia consistentemente expansiva. La percusión de los violonchelos es sustituida por el arpa que, al aparecer, extiende ese material a dos octavas. El tema instrumental se escucha ahora en las cuerdas, divididas en pares. El material melódico del Ave María es enunciado muy sencillamente por el órgano que, detrás de la escena, enfatiza la sensación de hondura. Por último, y muy brevemente, un violín solo corona delicadamente esta configuración, dos octavas por encima de las campanas tubulares que, al reaparecer, contribuyen ingeniosamente al desarrollo intensivo de la sensación de espaciamiento.

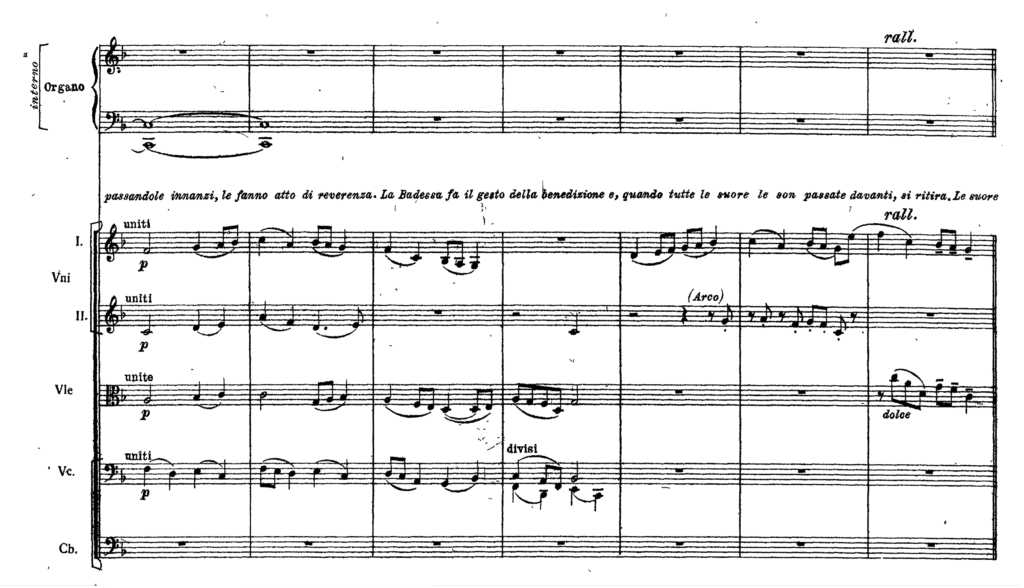

6-7) En lo tocante al planteamiento argumentativo de la obra, el sexto y séptimo momentos nos parecen muy significativos. Escuchamos, por vez primera, tras bambalinas, la voz de Sor Angelica, quien ostenta el rol principal. Puccini conduce nuestro oído a un íntimo acercamiento hacia el corazón del drama con la frase “Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”. Como un uroboros, la obra juega en futuro perfecto con aquello que, ulteriormente, habrá ocurrido: la plegaria, el reconocimiento y aceptación del pecado como parte nodal de la condición humana, la muerte… No obstante, el desenlace último, por lo pronto, se nos sustrae. La vida rota de Sour Angelica se encuentra representada por el dislocamiento espacial que Puccini proyecta para este pasaje. La primera parte, atada a la circunstancia humana, se urde en las notas graves del órgano al unísono con el arpa, durante dos compases. [5] En este ámbito simbólico no parece casual que Puccini pida el empleo, en la versión original, del pedalier en el órgano, además del arpa. Además, el timbre oscuro y deslucido de un corno con sordina activa un trasplano para las cuerdas que, unidas, tocan el tema. La segunda parte, en los dos compases siguientes (séptimo momento de este bloque), desasida de la tierra, se escucha en un plano flotante tramado por las maderas. [6] La disonancia de segunda se suaviza significativamente cuando es confiada a los clarinetes. La unión de estas partes queda garantizada por el propio corno, que participa en ambos. (ver Video 10: 00:47-02:50)

8) Continuando con la lógica expansiva, el octavo momento presenta a la cuerda completa que toca el tema principal, abarcando un registro muy amplio, mientras cimienta el plano central de la escena. El órgano, que interpreta y armoniza los dos temas principales, confiere profundidad a las cuerdas. Al timbre de las campanas tubulares se suman un flautín y un fagot, perfilando un primer plano con su correspondiente espaciamiento de tres octavas. A ellos responden, comprimiendo ese plano de maderas, un oboe y un clarinete en octava; entretanto, el fagot desaparece. El coro, emplazado tras la escena, genera un contraplano.

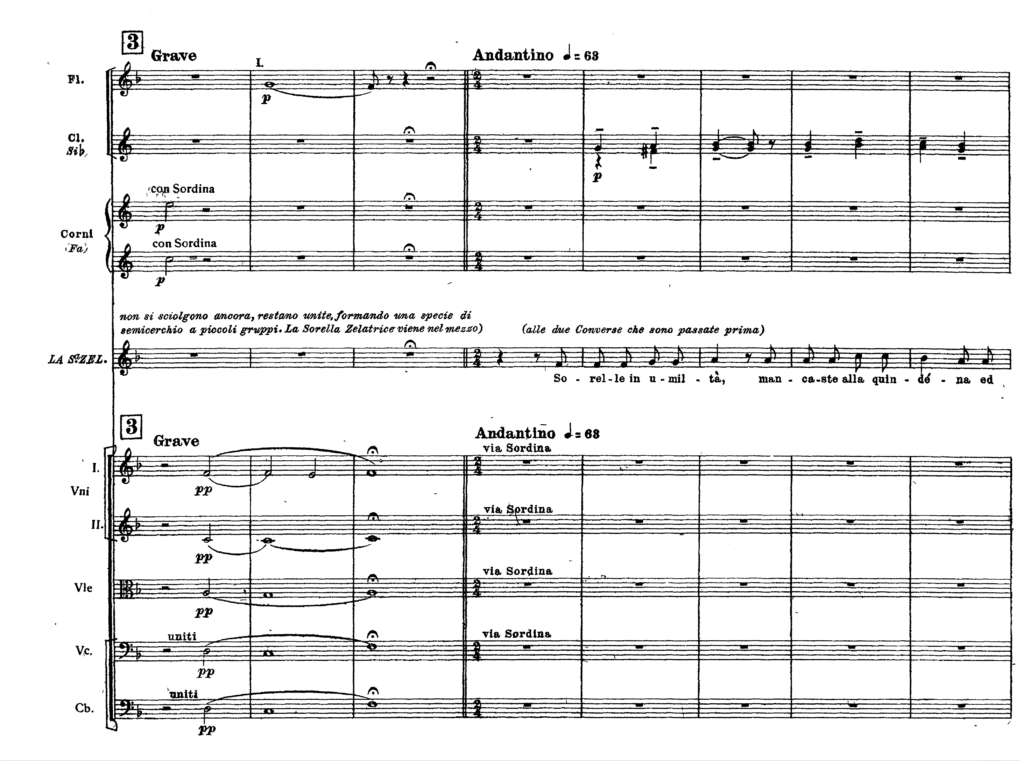

9) Tras la escena escuchamos, junto con el órgano, nuevamente el canto de un pájaro confiado al flautín. La articulación vinculante de esa interioridad con otro plano exterior se logra gracias a las flautas —cuyo timbre se halla emparentado con la registración del órgano en ese momento— y un arpa que, de manera sucinta, duplica el bajo del órgano, proporcionándole espaciamiento al apuntalar su ataque. Este noveno momento se coliga con el anterior gracias al coro. Como podemos observar, el dispositivo de este inicio va enlazando de manera estupenda cada uno de los segmentos que, a pesar de mostrar claras diferencias entre sí, son percibidos por el escucha como un gran gesto unitario y continuo. Puccini es, sin duda, un maestro en el empleo de los efectos psicológicos de la música y la escena que, en cada una de sus óperas, alcanzan, en contubernio, la más alta perfección. Ahora bien, en ese momento, las religiosas, mientras abandonan la capilla en la que se encontraban orando, se dirigen, de dos en dos, a la parte delantera del escenario. Para ello, el compositor decide avivar la sensación de una exterioridad en primer plano con la aparición de dos clarinetes y dos fagotes. Es entonces que el arpa cambia de octava, dejando el ámbito inferior y encaminándose hacia la región media, favoreciendo, con ello, la emergencia de una sensación de cercanía y, por qué no decirlo, hasta de una cierta complicidad que involucra al público con lo que ocurre en la escena. Dicho de otro modo, la música configura el espacio para estimular una nueva sensación de proximidad, y este gesto se marida estupendamente con el movimiento escénico, de modo que las sensaciones auditivas y visuales se reúnen, potenciándose mutuamente. (ver Video 10: 03:35-02:50)

10-12) Para urdir la unión de este segmento con el anterior, Puccini emplea una octava sobre do en el registro grave del órgano. Aquí, por vez primera, el compositor prescinde de cualquier efecto percusivo. [7] Esto se logra al evitar el empleo de las campanas tubulares, del arpa y del pizzicato en las cuerdas. El espacio se obtura hacia el centro; la riqueza tímbrica anterior es sustituida por un bloque sencillo y homogéneo. En una undécima configuración, el campo armónico se desdibuja y, con él, la sensación de plenitud de espaciamiento. El espacio parece vaciarse en el gesto suspensivo de violines y violas.

Por último, en este tiento de cercar el espacio llevándonos de manera sutil al centro del escenario para preparar la entrada de la hermana celadora, la línea melódica cede su puesto a una breve cadencia de toda la cuerda, incluyendo a los contrabajos. Un último juego de ecos se escucha entre dos cornos con sordina, al que responde una flauta por sobre la cuerda que desaparece tras resolver al acorde de tónica en el último compás de este pasaje.

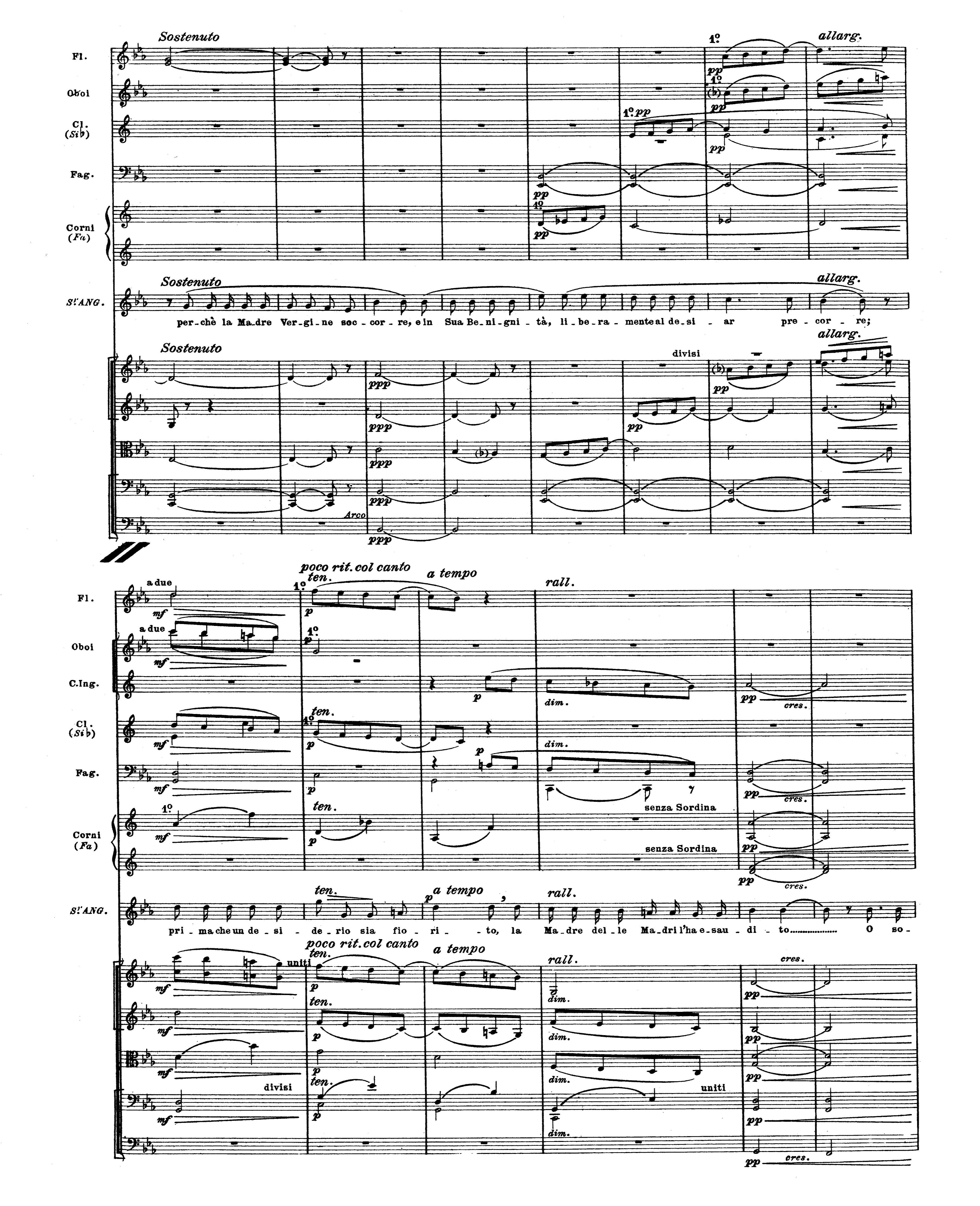

En una ópera, la configuración musical del espacio, como hemos podido entrever, juega un rol primordial. El artista debe lograr que las complejidades y honduras de sus personajes transiten de un estado meramente psíquico y discursivo hacia la esfera estética. Sor Angelica guarda un secreto que, durante años, la ha atormentado. El laberinto de sus afectos la diferencia de todas sus hermanas religiosas. Esta diferenciación radical se aprecia al momento en el que expresa su relación con el deseo. “Los deseos”, canta Sor Angelica, “son las flores de los vivos, no florecen en el reino de los muertos, porque la Virgen Madre ayuda y, en su benignidad, se anticipa libremente a nuestros deseos. Antes que un deseo florezca, la Madre de las Madres lo ha concedido. ¡Oh, hermana, la muerte es vida bella!”. Varias cosas habría que subrayar aquí. Por un lado, la importancia conferida al amor materno en la obra. Por otra, la ambivalencia del vínculo vida-muerte desde la perspectiva de los mortales, el valor de la fe y la condición ambigua de los deseos. Pero el ser humano es todo menos unívoco, y su equivocidad queda de manifiesto en la complejidad del personaje principal. En términos de percepción de espacio, Puccini nos hace partícipes de cómo, desde lo hondo, emergen las sensaciones más secretas de Sor Angelica. La autenticidad de sus afectos se revela a través de la nobleza del timbre del corno, que acompaña su canto por movimiento contrario: la voz desciende, pero el corno, junto con los violines primeros, asciende, generando con ello arcos a los que corresponden ensanchamientos y contracciones de la sensación espacial. Los anudamientos son fundamentales para garantizar la riqueza en la expresión musical, por ejemplo, cuando los violines primeros se ensamblan furtivamente a la voz, duplicándola.

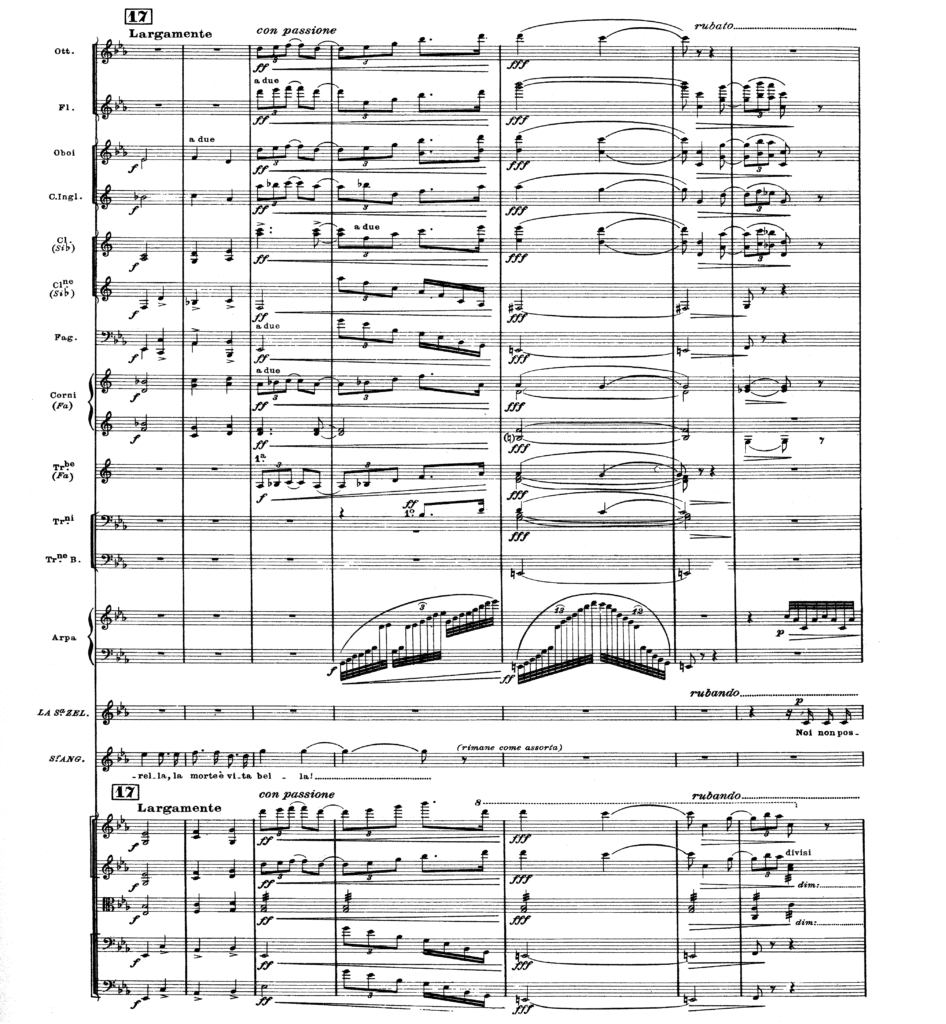

En un segundo momento, los anudamientos y los arcos de ascenso y descenso se exacerban. Al gesto se incorporan, además del corno, fagotes, clarinetes, un oboe, una flauta que subrayan el movimiento ascendente de las cuerdas, iniciado por las violas, y que culmina, en un primer momento, con los violines primeros divididos. [8] Notemos que el movimiento expansivo se intensifica cuando, al divisi melódico de los violines primeros, se unen el segundo oboe y dos clarinetes. Una segunda flauta aparece para ensanchar, con su soplo, la sonoridad de los violines segundos. Una cierta agitación interna se produce y espacializa en segundo plano, gracias a los amplios movimientos del primer corno ensamblado con la primera mitad de los violonchelos. El momento culminante de este segmento coincide con la primera revelación que Puccini nos brinda de la naturaleza del amor que vive internamente Sor Angelica. En realidad, ella misma es madre de un hijo que le fue arrebatado antes de entrar a la vida conventual, de ahí que el vínculo entre su deseo y la fe que secretamente mantiene viva la esperanza de recuperar al pequeño se manifieste en la expresión: “La muerte es vida bella”. De alguna forma, en ausencia de su hijo, sufre una especie de muerte en la vida. Pero la belleza habita en la posibilidad de la fe y de la esperanza. La perfecta expresión musical, para este momento, requiere de una intensa expansión del espacio y de la sensación. Una vez que el arco de descenso ha quedado cimentado en la región media grave (en cuerdas, cornos, fagotes y corno inglés), queda libre el espacio para el ascenso vocal de la hermana, hacia el registro agudo. Ese movimiento ascensional se consigue desde la solidez de las cuerdas en posición cerrada (empleando dobles cuerdas en violines primeros, segundos y violas), los cornos y maderas al centro, fagotes duplicando a las cuerdas graves en crescendo. El nodo expansivo emerge de la eclosión vocal de la soprano que integra una pulsión expansiva de cuerdas agudas en torno a sí, tocando con passione en octavas, junto con maderas y flautín, a lo que se añaden dos cornos al unísono. La orquesta, en términos de sensación, deviene toda ella voz; el espacio resulta colmado en su ensanchamiento con el arribo paulatino de las trompetas en fa y, finalmente, los trombones, cuyo espacio había sido preparado por vaciamiento, gracias a la separación de las regiones aguda y grave en las cuerdas y las maderas. [9] Este vaciamiento no es total, ya que dos cornos permanecen al centro, sosteniendo todo el gesto musical. No obstante, dichos cornos, en esa circunstancia, son inferiores en potencia respecto a las trompetas y a los trombones. Un tremor interno, divergente y casi oculto se genera con las violas y el arpa.

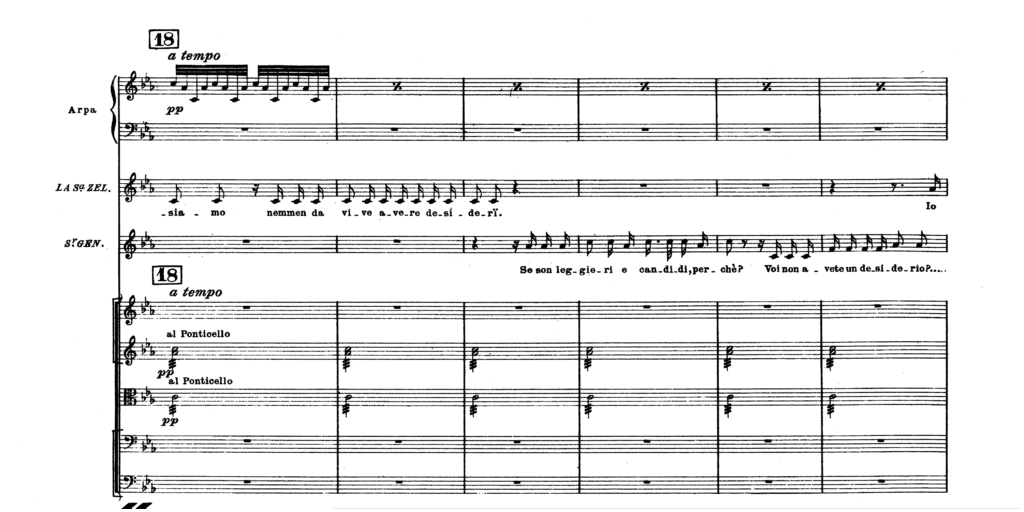

El contraste con el segmento siguiente es despiadado: con la austera sequedad propia de la renuncia a la vida del mundo, la celadora responde: “Nosotras no podemos tener deseos, aún estando vivas”. [10]Algo que, dicho sea de paso, solo los místicos logran alcanzar, pues se debe renunciar incluso al deseo de no desear. San Juan de la Cruz lo expresó de otra manera en la Subida al Monte Carmelo: “Cuando reparas en algo, /dejas de arrojarte al todo. /Porque para … Leer más Aquí, la sensación espacial se cierra del todo, quedando acotada a la voz grave de la celadora (enorme contraste con la última nota aguda de la soprano), el tremor sul ponticello de violines segundos y violas, y el rumor lejano del arpa.

Para terminar este apartado, analizaremos los principios que sostienen la repartición del espacio hacia el final de la ópera. Sor Angelica recibe cruelmente, por una tía, la noticia de la muerte de su hijo, que habría ocurrido años atrás, sin que ella lo supiera. Inicialmente, el dolor inmenso de esa pérdida quebranta su capacidad de juicio. La imperiosa necesidad de reunirse con el hijo fallecido la mueve a preparar un brebaje que, al ser ingerido, desencadene la muerte. En la escena final, tan pronto como la hermana Angélica bebe la poción mortal, cae en cuenta abruptamente de que su acto suicida implica una grave culpa, un pecado mortal para una cristiana. Con ello, su alma sería condenada a no poder jamás volver a ver al hijo añorado. Sor Angelica exclama: “¡Ah, estoy condenada! ¡Me he dado muerte, me he dado muerte! ¡Muero, muero en pecado mortal!”, luego se arrodilla, desesperadamente, implorando a la Virgen María: “¡Oh, Señora, Señora, sálvame, sálvame! ¡Por el amor de mi hijo! Dame una señal de gracia, dame una señal de gracia, ¡Señora! ¡Señora! ¡Sálvame! ¡Sálvame!”.

En términos de construcción de espacio, la solución que propone Puccini es asombrosa: el compositor opta, en principio, por repartir el espacio en tres esferas, una terrestre, otra celeste, más una tercera, intermedia, cuya naturaleza debemos explicar. Esto merecería una reflexión muy amplia. Giorgio Agamben nos ilustra sobre cómo el sentido del cristianismo solo puede operar en la medida en que acoge la idea de un principio de irrupción. De este modo, en el ámbito cristiano:

Con el ingreso de Dios como víctima en el sacrificio y con la fuerte presencia de tendencias mesiánicas que ponían en crisis la distinción entre lo sagrado y lo profano, la maquinaria religiosa parece alcanzar un punto límite o zona de indecibilidad, en la que la esfera divina está siempre a punto de colapsarse en la humana y el hombre siempre está a punto de transferirse a lo divino. [11]Giorgio Agamben, Profanaciones. (Anagrama, 2005),104. El tema es apasionante y, aunque excede largamente los límites de nuestra reflexión, vale la pena mencionar cómo el vínculo entre los planos espiritual y material ha sido considerado por Teilhard de Chardin. En … Leer más

Como hemos dicho, toda la sección final está repartida en tres esferas: la del mundo terrenal, la de la esfera celeste y, por último, una intermedia encarnada en la unión por el sacrificio. En la esfera terrenal, Sor Angelica experimenta una profunda desesperación. Se ha condenado a sí misma bebiendo la pócima envenenada. Pero la obra plantea un camino hacia la redención. En este camino podemos distinguir musicalmente cinco momentos; aunque tendremos que pensar cómo es que se manifiestan las tres esferas mencionadas a lo largo de esos cinco segmentos musicales. En el primero de ellos, las cuerdas graves en trémolo, más los fagotes, producen una sensación de desasosiego y vacío, horadado por un trío de dobles cañas. El carácter patético del pasaje, correspondiente a la esfera terrenal, se acentúa cuando la soprano aborda su registro grave para pronunciar la palabra figlio (hijo).

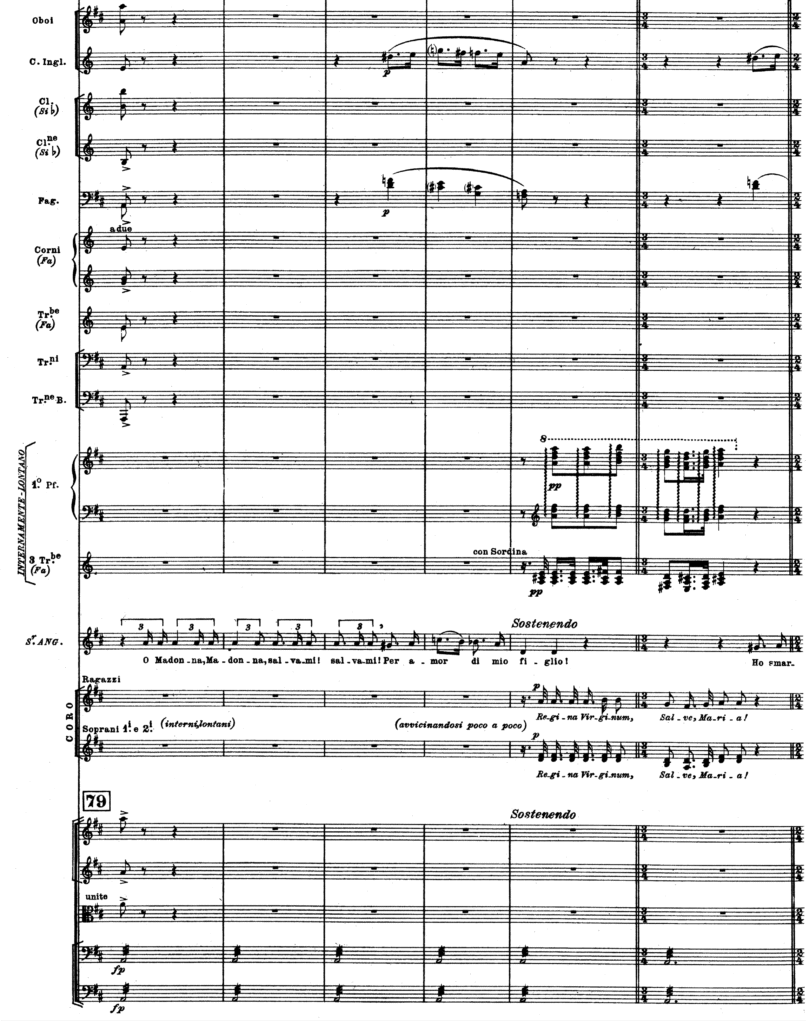

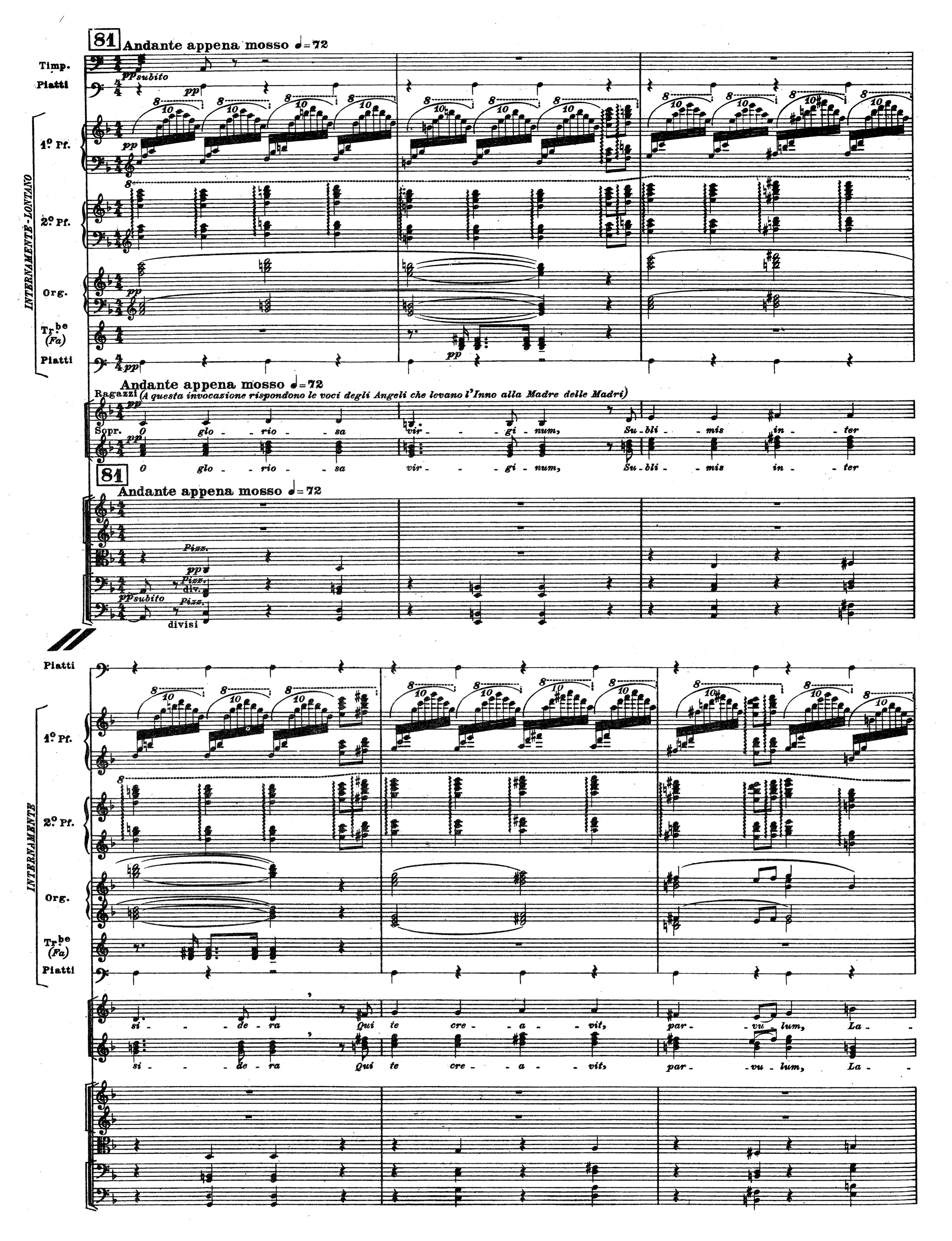

En un segundo momento, con la aparición del coro angelical, correspondiente a la esfera celeste, vislumbramos un colapso de planos; el coro, junto con tres trompetas en fa con sordina y un piano —todos ellos fuera de la escena—, crean una sensación suspensiva, transparente, inmaterial. El coro canta: Regina Virginum, Salve María, mientras Sor Angelica expresa su arrepentimiento. Las esferas terrestre y celeste se superponen. Incluso, Puccini indica que el coro, poco a poco, debe aproximarse al escenario. En consecuencia, y dada su inexcusable incompatibilidad, la tensión irruptiva entre ambos irá necesariamente en aumento.

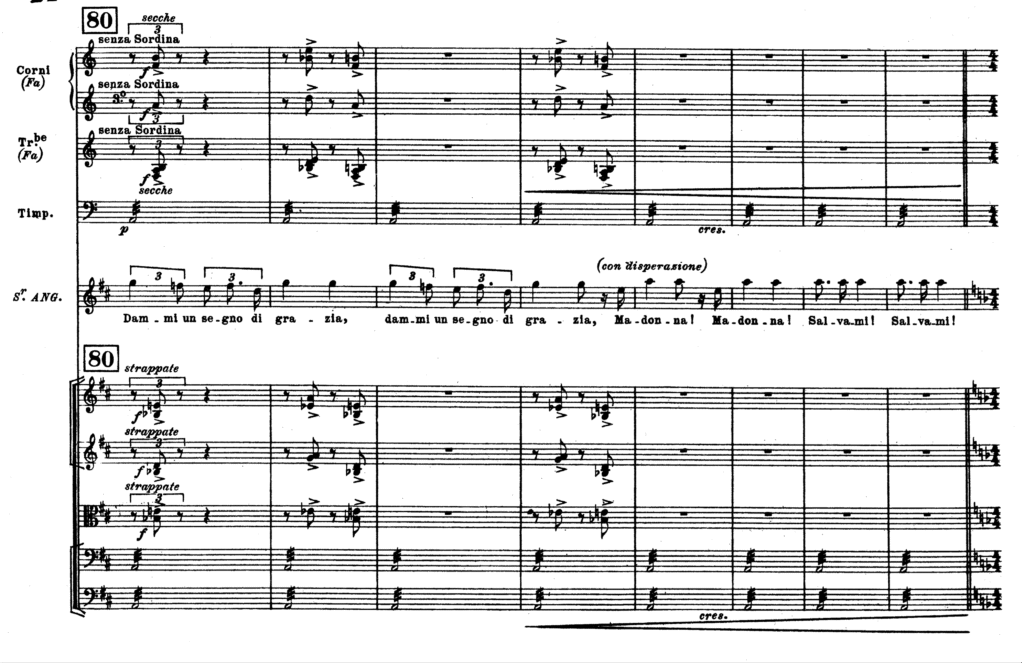

La crisis de este combate entre esferas discordantes justifica, quizá, que en el tercer segmento irrumpan, brutal y secamente, los metales sin sordina, a los que el compositor agrega las cuerdas medias y agudas, con la indicación strapatte, es decir, tocando como si rasgasen el espacio. Por sobre ellos, escuchamos el grito desesperado de Sor Angelica implorando un signo de Gracia por parte de la Virgen María. El tremor del timbal intensifica todo el pasaje.

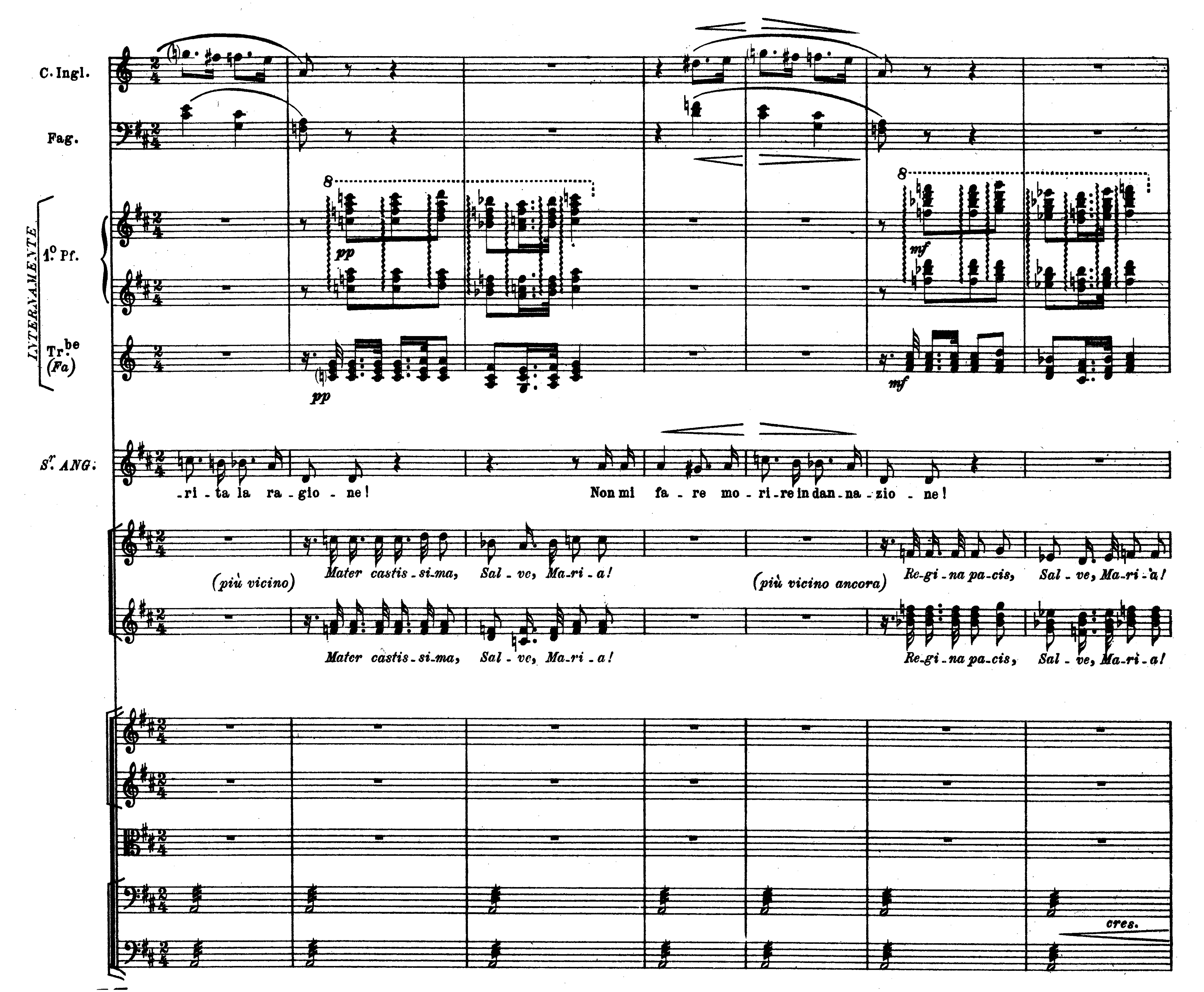

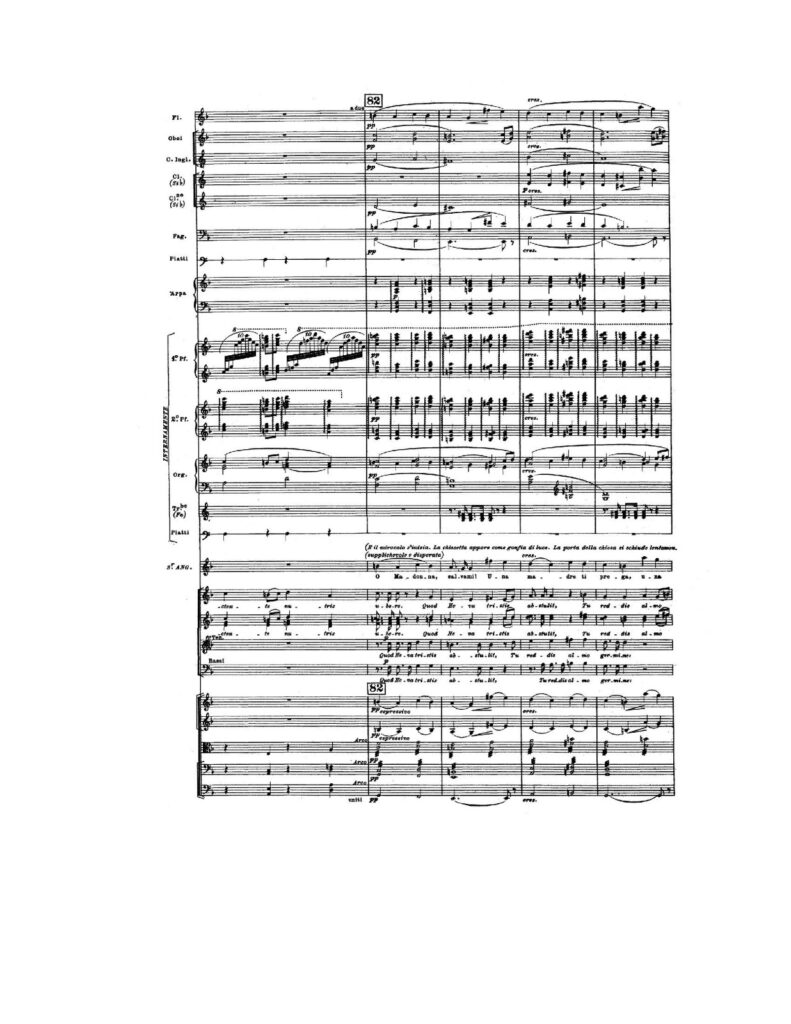

Un cuarto momento se forja desde la esfera celeste. El trémolo grave de las cuerdas desaparece. De ellas escuchamos solo un remanente percusivo, aunque delicado. El plano superior se expande con la llegada, además de los instrumentos mencionados anteriormente, de otro piano, el órgano y un plato suspendido. En este espacio suspensivo se genera una suerte de sensación iridiscente, inmaterial, radiante y salvífica. Pero habíamos advertido que, respecto al espacio, podíamos identificar tres formas de repartición: la disposición de una tercera esfera se fragua en el quinto segmento del pasaje, cuando la voz de Sor Angelica atraviesa magníficamente la orquestación de Puccini. Abajo, en la esfera terrenal, donde las cosas aún mundean, tenemos a las cuerdas graves (algunas en trémolo), un fagot, dos oboes, un corno inglés y el clarone. En la esfera superior, se halla el coro de ángeles, con el conjunto de instrumentos que ya estaban tocando tras la escena, más un arpa y tres trompetas en fa. Ahora bien, la tercera esfera , que hemos llamado aquí “de la salvación por el sacrificio”, se construye prodigiosamente alrededor de la voz en el camino a su donación en expiación por amor.

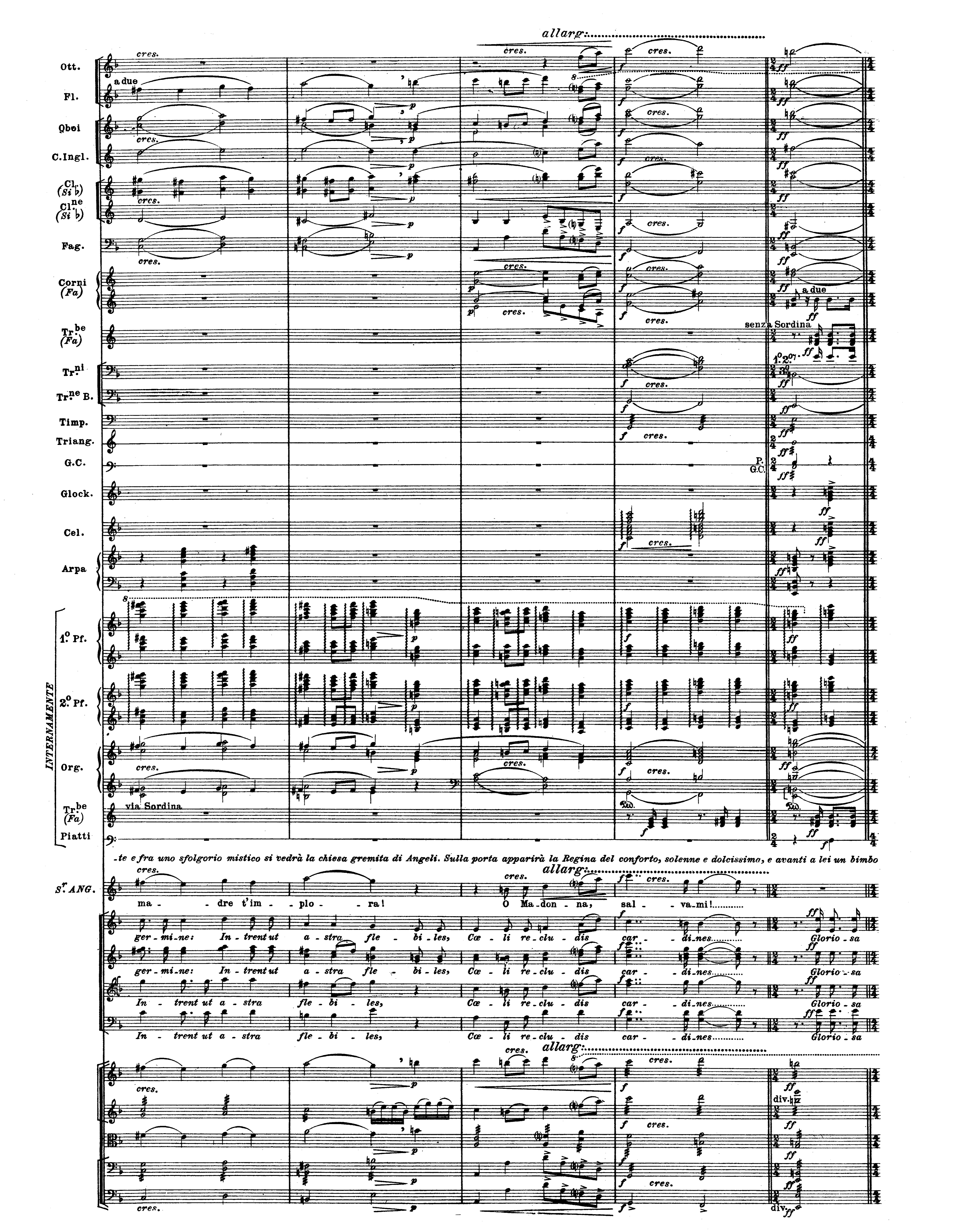

La soprano es arropada por los violines primeros y segundos en octava (una orquestación tradicional que subraya y potencia la línea vocal), más dos flautas, un fagot y una de las líneas melódicas del órgano. Es así que, como indica Puccini en la partitura, “se inicia el milagro”. “La pequeña iglesia aparece henchida de luz y la puerta lentamente se abre”. La consumación de este colapso se da en la última plegaria de Sor Angelica que, en el límite agudo de la voz, se transfigura, encarnando ella misma el umbral sonoro que consigue, por el amor y la Gracia divinas, la unión improbable de las esferas celeste y terrestre. Esta unión se presentía ya desde el inicio de este último segmento, en el hermoso maridaje entre la sonoridad metafísica del coro y la voz de Sor Angelica que, desde su condición profundamente humana, avanza hacia su transfiguración. [12] Notemos la aparición de voces masculinas por primera vez en una obra consagrada, hasta ese momento, únicamente a voces femeninas y blancas.

La intensificación última, percibida como una sensación de expansión al límite de lo sensible, se realiza en ese último instante de manera extraordinaria. La soprano es llevada, por un momento, a su límite vocal. Notemos cómo los violines primeros ascienden a un registro extremo agudo, una octava por sobre ella, avivando la sensación de un espacio que se apertura más allá de las fronteras de la razón. En este punto, las tres esferas, unidas magníficamente, producen, por un brevísimo instante, la sensación de haber alcanzado la plenitud absoluta, donde el espacio no podría ensancharse ya más, ni cabrían más sensaciones ni más intensidad, sin que el cuerpo estallase. La totalidad de los instrumentos de la orquesta participa en este momento de eclosión.

Para el final de la ópera, Puccini prescinde de los trombones y las trompetas del foso. Escuchamos remanentes de percusión con timbal, campanas tubulares y arpa. Para abonar a la transformación del timbre de las trompetas en fa (que están tras la escena), el compositor superpone un trío de “trompetas angelicales”, que escuchamos en la unión de dos oboes y dos clarinetes pianississmo (ppp e incluso pppp), octavando parcialmente a las trompetas en fa. Una sutil reminiscencia del último canto de Sor Angelica pervive en el do sobreagudo que, en este momento, el compositor confía a una de las hermanas. Este se funde con el tutti, como si se tratase de un instrumento más de la orquesta.

Referencias

| ↑1 | El parentesco tímbrico entre los fagotes y los cornos ha sido explotado ampliamente, en especial desde el surgimiento del interés sinfónico de la escuela de Mannheim. No obstante, ese parentesco se estrecha cuando hablamos del fagot francés, que no es idéntico al fagot alemán. Se piensa que la indicación intense et expressif representaba el deseo de Debussy de aglutinar perfectamente el timbre de los siete instrumentos en ese pasaje que, probablemente, se interpretaba originalmente con un vibrato muy enfatizado. |

|---|---|

| ↑2 | Este tipo de complejidades requiere que los directores esgriman una dinámica de ensayo impecable. |

| ↑3 | Louvier (1997), 62. Las cursivas son nuestras. |

| ↑4 | Aunque comparte aspectos rítmicos, melódicos, de fraseo y de articulación, al interior de este binomio pervive la diferencia de los timbres y de los intervalos. Veremos en el punto número 4 cuál es el sentido de la exacerbación del intervalo de segunda que ahora se presenta en las violas. |

| ↑5 | En este ámbito simbólico no parece casual que Puccini pida el empleo, en la versión original, del pedalier en el órgano, además del arpa. |

| ↑6 | La disonancia de segunda se suaviza significativamente cuando es confiada a los clarinetes. |

| ↑7 | Esto se logra al evitar el empleo de las campanas tubulares, del arpa y del pizzicato en las cuerdas. |

| ↑8 | Notemos que el movimiento expansivo se intensifica cuando, al divisi melódico de los violines primeros, se unen el segundo oboe y dos clarinetes. Una segunda flauta aparece para ensanchar, con su soplo, la sonoridad de los violines segundos. |

| ↑9 | Este vaciamiento no es total, ya que dos cornos permanecen al centro, sosteniendo todo el gesto musical. No obstante, dichos cornos, en esa circunstancia, son inferiores en potencia respecto a las trompetas y a los trombones. |

| ↑10 | Algo que, dicho sea de paso, solo los místicos logran alcanzar, pues se debe renunciar incluso al deseo de no desear. San Juan de la Cruz lo expresó de otra manera en la Subida al Monte Carmelo: “Cuando reparas en algo, /dejas de arrojarte al todo. /Porque para venir del todo al todo/ has de negarte del todo en todo. / Y cuando lo vengas todo a tener /has de tenerlo sin nada querer. / Porque si quieres tener algo en todo, / no tienes puro en Dios tu tesoro”. San Juan de la Cruz, Obras completas. (Editorial de Espiritualidad, 1993), 212. |

| ↑11 | Giorgio Agamben, Profanaciones. (Anagrama, 2005),104. El tema es apasionante y, aunque excede largamente los límites de nuestra reflexión, vale la pena mencionar cómo el vínculo entre los planos espiritual y material ha sido considerado por Teilhard de Chardin. En su texto La potencia espiritual de la materia, de 191, estrictamente contemporáneo de Suor Angelica, nos dice: “No digas jamás, como algunos: ¡La Materia se desgasta! ¡La Materia está muerta! Hasta el último instante de los Siglos, la Materia será joven y exuberante, reluciente y nueva para quien lo quiera. Tampoco repitas: “¡La Materia está condenada —la Materia es mala!”— […] ¡No, la pureza no está en la separación, sino en una penetración más profunda del universo! Ella está en el amor de la única Esencia, no circunscrita, que penetra y trabaja todas las cosas, desde dentro —más allá de la zona mortal donde se agitan las personas y los números. Ella existe en un casto contacto con lo que es «lo mismo en todo». Pierre Teilhard de Chardin, Hymne de l’Univers. (Éditions du Seuil, 2015), 104-105. |

| ↑12 | Notemos la aparición de voces masculinas por primera vez en una obra consagrada, hasta ese momento, únicamente a voces femeninas y blancas. |