11

En 1940, previendo el grave desastre de la guerra, Béla Bartók decide abandonar Hungría y viajar a los Estados Unidos. Durante los siguientes años, en la parte final de su vida, compondría solo algunas pocas obras. Una de ellas es el Concierto para orquesta, comisionado por el director Serge Koussevitsky, director de la Orquesta Sinfónica de Boston. Enfermo, Bártok escribe el concierto en la cama de un hospital entre agosto y octubre de 1943. Se trata de una obra de madurez que sintetiza todas las inquietudes estéticas del compositor. Notamos, a lo largo de toda su obra orquestal, un claro interés por el problema del espacio, planteado en ingeniosas y prolíficas configuraciones. Aquí observaremos dos: la configuración en vórtice y la desrealización, e intentaremos vincularlas con nuestras reflexiones en torno a la espacialidad musical. En principio, para construir el problema del vórtice, podemos partir de la contradicción entre estabilidad e inestabilidad. Lo estable es predecible, consistente. Lo asociamos a nociones como continuidad o perdurabilidad. En términos de espaciamiento, podemos pensar en configuraciones espaciales estables cuando, en un determinado pasaje, los elementos que conforman la sensación no cambian significativamente, es decir, permanecen relativamente inmutables. Un ejemplo, en el ámbito del romanticismo, lo hallamos en el segundo movimiento del Tercer Concierto para Piano de Camille Saint-Saëns (1869). Los elementos enunciados por la orquesta y su diálogo con el solista se establecen a partir de una relativa estabilidad que perdura a lo largo del movimiento. Pese a la diferencia entre los bloques, el índice de estabilidad de cada uno es consistente. No hablamos de inmovilidad, sino de componentes que son relativamente estables. Otro ejemplo, mucho más radical en términos de estabilidad, lo encontramos en Piano and String Quartet, escrita por el compositor norteamericano Morton Feldman en 1985. En este caso, el grado de estabilidad es singularmente alto. Ahora bien, contrariamente, en las configuraciones espacializantes inestables, el índice de variabilidad aumenta. Los objetos musicales y las sensaciones correlativas mutan obedeciendo a un principio de inconsistencia. La noción de vórtice que queremos esgrimir en este punto se adhiere, justamente, al principio de inestabilidad y de mutación, y será útil para estudiar ciertas configuraciones musicales que aparecen en el tercer movimiento del Concierto para orquesta de Bartók.

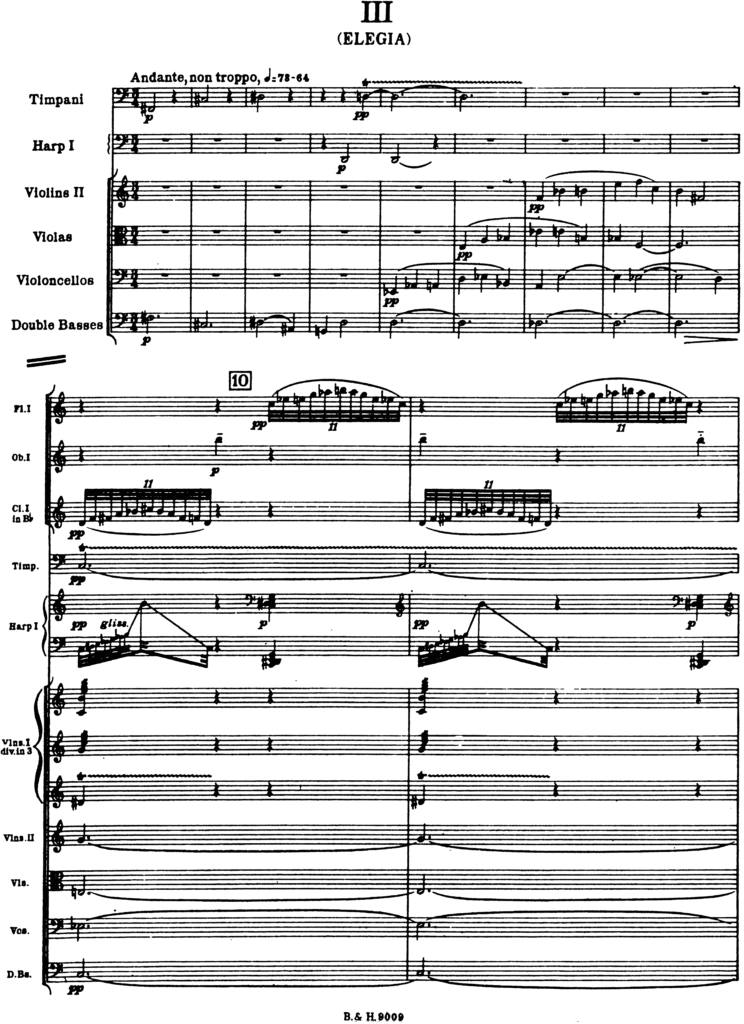

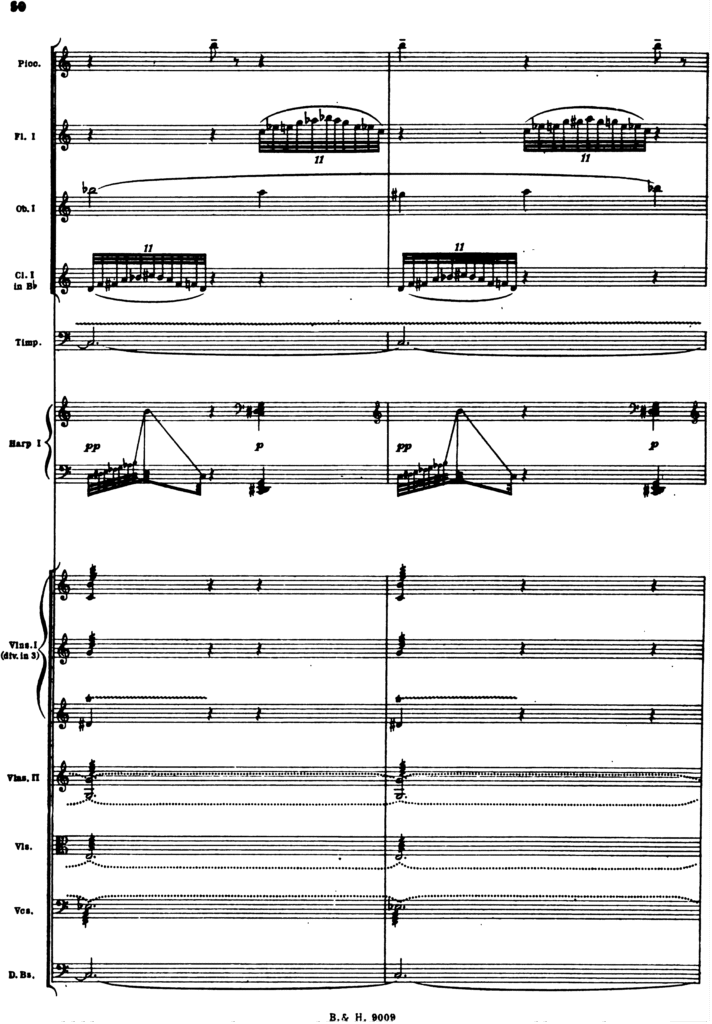

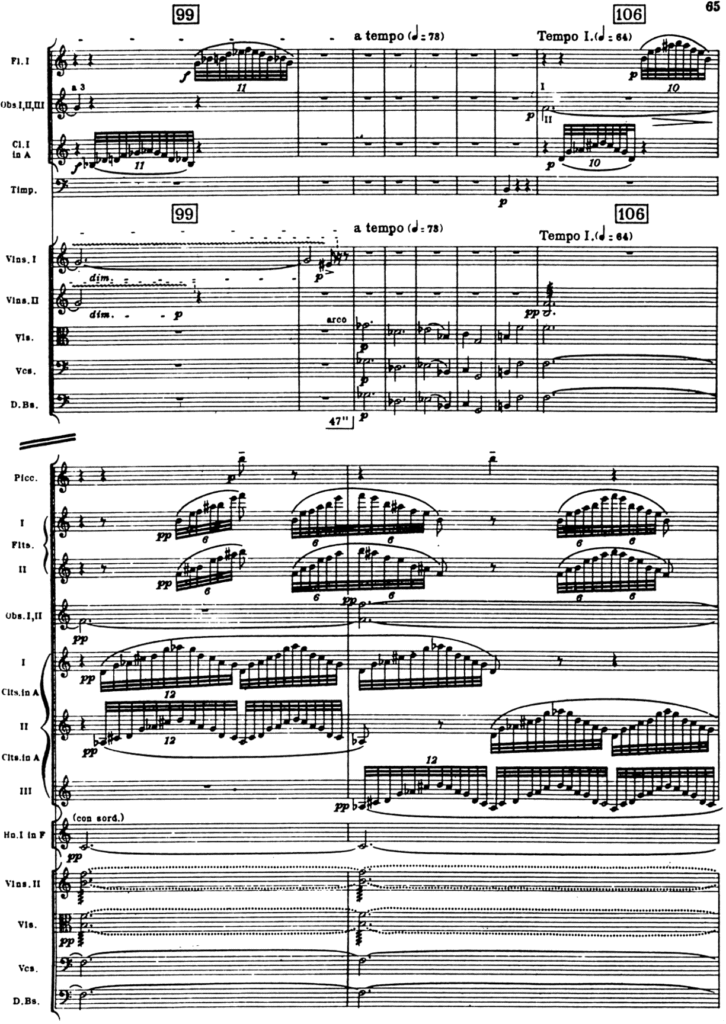

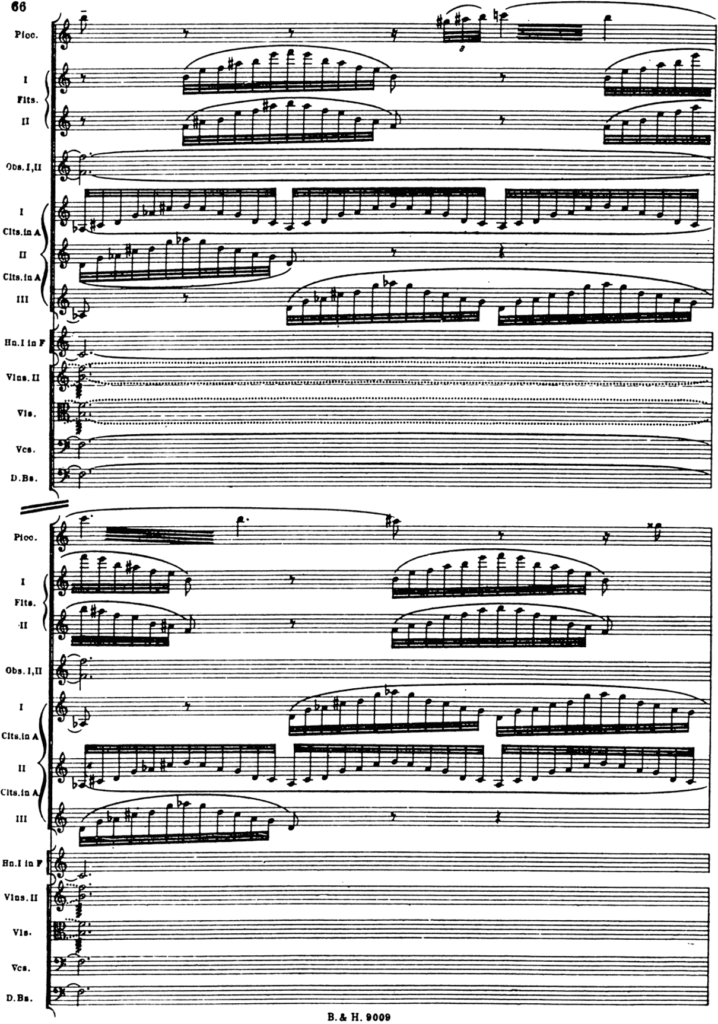

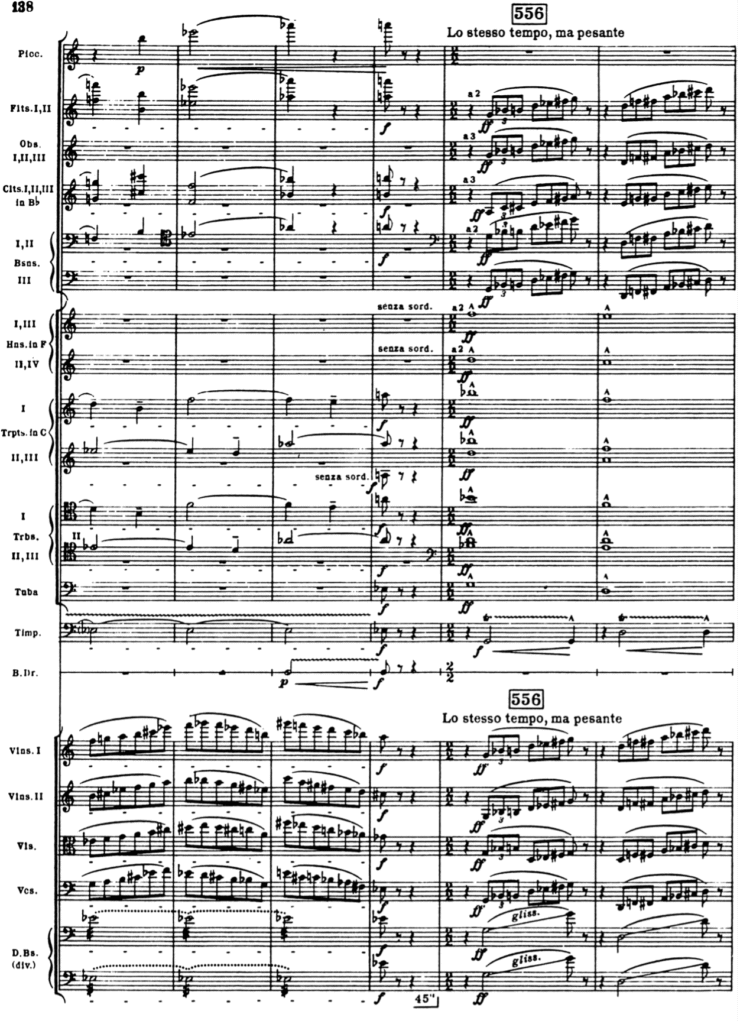

Este movimiento inicia con una superposición de tres bloques distintos, cada uno con su propia lógica de espaciamiento. El primer bloque es predominantemente estable. En él, la relación entre los timbres es estrecha (timbales-contrabajos-arpa); en un segundo momento, los materiales melódicos se desarrollan en canon partiendo de la homogeneidad tímbrica característica de las cuerdas. No obstante, en el compás 10, por sobre el remanente inmóvil del bloque anterior, nuevos materiales musicales de naturaleza distinta aparecen, conformando un nuevo conjunto. Este consta de cuatro materiales que constituyen bloques, cada uno con su correspondiente espaciamiento: dos de ellos se concatenan y un tercero se separa. La concatenación se observa entre un primer material (clarinete, en el registro medio, deslizamientos del arpa, violines primeros en trémolo y trino) y otro, correlativo (flauta en el registro medio agudo, junto a un acorde en bloque del arpa). La sucesión de dichos materiales confiere una oscilación relativamente inestable y mórbida que contrasta radicalmente con la inmovilidad de un tercer bloque paralelo (contrabajos, violonchelos, violas, violines segundos y timbal). [1] Habría que señalar que la función del timbal es ambigua, pues la extensión de su sonoridad depende del trino con el que se ejecuta, de modo que es estable e inestable por igual. Pese a que el material del tercer bloque es relativamente estable, mutará conforme prolifere en él el aspecto tremolante que brota por contagio desde el timbal. Como si se tratase de un atanor, la orquesta fragua la sensación de espacialidad a partir de los vórtices que se propagan como emanaciones complejas cuando los giros de los dos materiales principales se encuentran por sobre un eje correspondiente al bloque de las cuerdas graves. Bartók confía un punzante cuarto material al oboe, que, más que flotar, parece horadar el espacio. El compositor elige justamente al oboe por la forma en la que su onda sonora viaja en primer plano. Para exacerbar esta sensación, en cuanto el oboe deviene melódico, Bartók subraya el horadamiento con la aparición de un flautín que actúa como una suerte de perno por sobre el resto de los instrumentos. En resumen, cuatro planos de espaciamiento se superponen con estos bloques. El primero y el segundo, compuestos por vórtices concatenados de remolinos que se suceden en serie, suscitan inestabilidad. El tercero, denso, estable y hondo, genera una sensación de profundidad. Por último, el cuarto se segrega y es percibido como un lacerante primer plano, en virtud de la naturaleza de los timbres que lo conforman. (ver Video 11: 00.00-01:10)

Hacia el final del movimiento, Bartók retoma esta configuración, aunque no de la misma manera. En esta nueva presentación, la inestabilidad de la serie de vórtices concatenados se exacerba, produciendo así torbellinos sonoros que son percibidos en la centralidad de un espacio complejo. (ver Video 11: 06:30-06:51)

La región grave permanece estable. El oboe queda inmovilizado al centro, donde su timbre se mezcla con los demás bloques. El flautín recupera su función incisiva y disgregante. [2] Hay que mencionar que la presencia del corno en este pasaje aglutina los elementos centrales, brindándoles estabilidad; además, facilita la fusión del timbre de los oboes con el resto de los instrumentos. (ver Video 12: 07:39-08:46)

Dado que la naturaleza de la música es radicalmente temporal y acontecimental, nos viene bien traer a cuenta la noción de proceso al momento de pensarla. La música emerge de una serie de procesos complejos en la producción de compuestos sonoros que, gracias a su dinamismo, generan un circuito donde el cuerpo y sus sensaciones juegan un rol capital. En el proceso de sentir, nos dice Alfred N. Whitehead, “el primer estadio es la recepción […] la sensación por la que el dato, que es mera potencialidad, deviene base individualizada de una unidad compleja de realización”. [3] Alfred North Whitehead, Proceso y realidad (Atalanta, 2021), 273. Nos interesa aquí, para detonar la reflexión sobre el último fragmento musical que deseamos considerar, la serie que concatena tres términos: sensación, dato y unidad. De manera muy esquemática, podemos decir que el destino del vínculo dato exterior–producción de sensación se orienta hacia la generación de una unidad compleja e individualizada que, desde la pura potencialidad, avanza hacia la realización actual por vía del devenir. Desde el punto de vista psicoanalítico, esa unidad es fundamental y proviene del sujeto que percibe. La raíz kantiana de la discusión es evidente, y los peligros de la destrucción de un principio unitario no escaparon a la sagacidad del filósofo de Königsberg. [4] Baste para ello echar un vistazo, en la Crítica del Juicio, al problema de lo sublime dinámico. Pero nos interesa dirigir el problema hacia el ámbito psicoanalítico, pues es ahí donde hallamos una noción vinculada íntimamente con el espacio: la desrealización. Freud pensaba que los procesos psíquicos tienen implicaciones topológicas, lo que nos mueve a pensar dichos procesos en términos de espacio, espacialidad, espaciamiento. [5] Él mismo lo menciona en “Lo inconciente”, de 1915, cuando nos dice que una metapsicología debe considerar aspectos dinámicos, tópicos y económicos. Véase, Sigmund Freud, Obras completas (Amorrortu, 2010) Vol. XIV, 178. “El yo”, afirma Freud, “es ante todo un yo corporal, no es únicamente un ser de superficie, sino que él mismo es la proyección de una superficie”. [6]Freud cit., por Olivier Moyano, “L’espace et l’spacialité psychique chez Freud” en Revue Belge de Psychanalyse, Societé Belge de Psychanalyse. No. 31, otoño de 1997, p. 87. La versión francesa de este pasaje difiere significativamente de la … Leer más Y aún más: “El yo deriva en última instancia de sensaciones reales, principalmente las que parten de la superficie del cuerpo”; por ello, ese yo puede ser considerado “como la proyección psíquica de la superficie del cuerpo, además de representar, como se ha visto antes, la superficie del aparato psíquico”. [7] Freud (2010), XIX, 28. De ese modo, “el yo conciente […] es sobre todo un yo-cuerpo”. [8] Freud (2010), XIX, 29. Psique es extensa, aunque nada sepa sobre ello, y su experiencia espacial se vincula íntimamente con el cuerpo y con la imagen que de este nos hacemos. La palabra clave es, desde luego, sensación. Es ella la que alberga la experiencia de espaciamiento que se coliga en la vivencia de un cuerpo concreto. Para este cuerpo, el problema de su realización en el espacio es una cuestión de supervivencia, de modo que ha de reconocerse a partir del conocimiento empírico de las condiciones del mundo exterior que lo rodea; de ese modo podrá hallar una cierta garantía de funcionalidad. Lo contrario del reconocimiento es el extrañamiento. Desde una perspectiva freudiana, es posible preguntarse qué es lo que ocurre si la relación que establecemos habitualmente con el mundo exterior se fractura en virtud de un extrañamiento. [9] En su ensayo sobre “Lo ominoso”, de 1919, Freud vincula el retorno de lo reprimido con ciertas estrategias propias del quehacer artístico. Nos interesa aquí pensar que el arte puede valerse de estrategias que suspendan o cancelen las condiciones ordinarias de percepción de la realidad, conduciendo al espectador hacia una experiencia de corte ominoso a partir de una cierta ajenidad o extrañamiento, de modo que aquel puede llegar a sentirse desterrado de sí mismo. Justamente, hacia el final del último movimiento del Concierto para orquesta de Bartók, hallamos un pasaje en el que el compositor desestabiliza las condiciones ordinarias de expresión musical produciendo una suspensión y un extrañamiento a partir de la desrealización perceptual del espacio. [10]Desde una perspectiva lacaniana, el sujeto no habita un espacio físico, sino un espacio estructurado por el registro simbólico y la mediación imaginaria, cuyo anclaje depende de la función del Nombre-del-Padre. La desrealización, entonces, señala una … Leer más Consideremos que los fenómenos acústicos pueden conducirnos al límite entre lo representable y aquello que escapa a la representación. Consecuentemente, en un espacio desrealizado, donde las condiciones habituales por las que la percepción se organiza resultan vulneradas, la unidad nodal del sujeto percipiente se ve amenazada. Desde un punto de vista musical, esa condición puede presentarse, por ejemplo, en la disgregación o fragmentación de una melodía, en la descomposición sistemática de determinados patrones rítmicos o armónicos, en la disolución de las coordenadas espaciales o temporales, incluso en el desacoplamiento de configuraciones tímbricas o en la caotización de las regularidades texturales o intensivas.

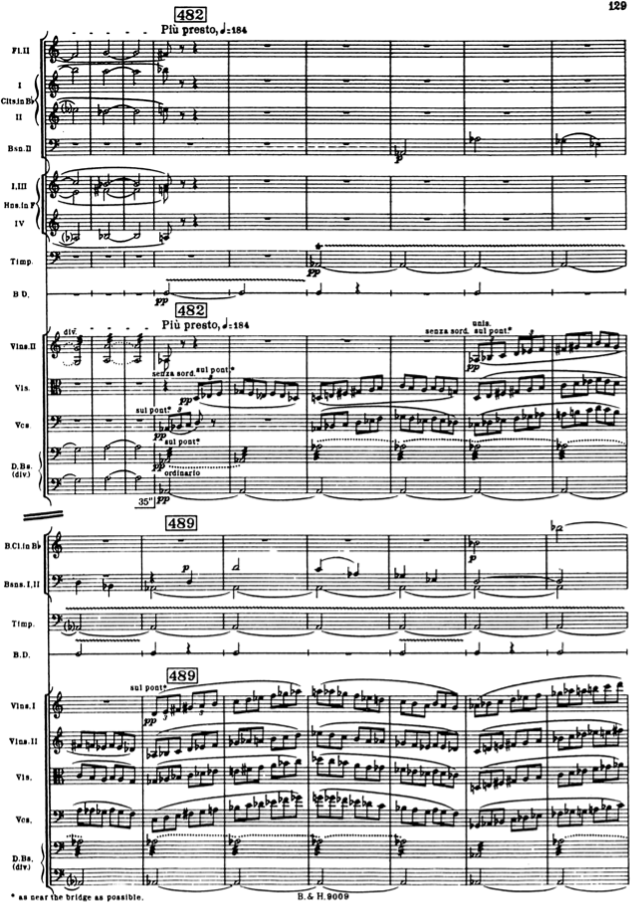

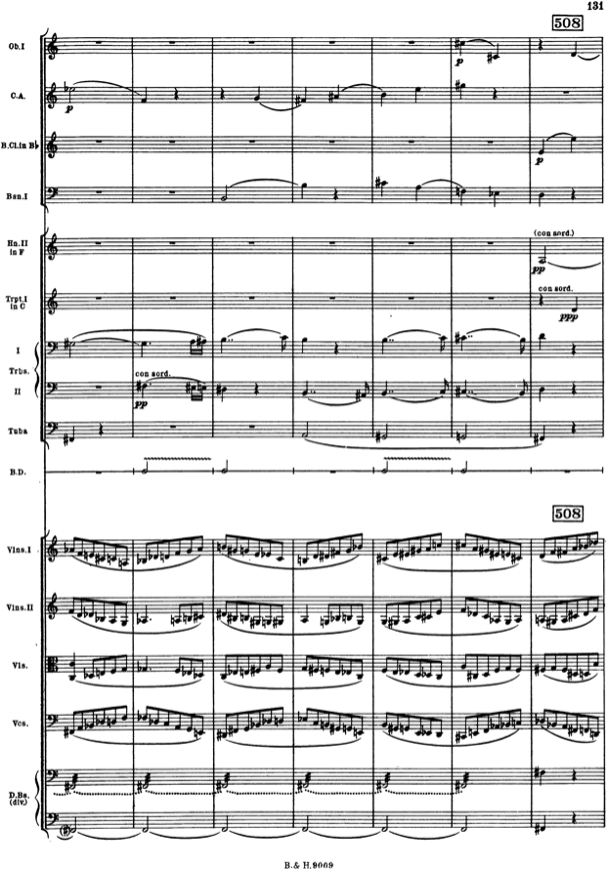

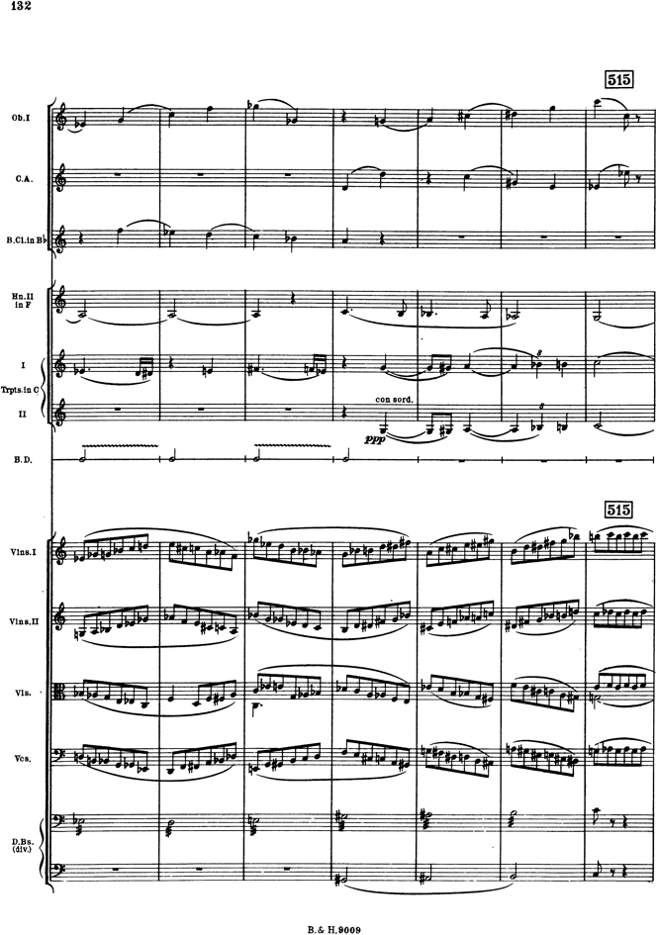

Hacia el compás 482, inicia una sección que precede el final de la obra. Esta sección se divide a su vez en dos momentos. En el primero de ellos podemos observar, respecto al tratamiento de los materiales musicales del Concierto, el arribo de un punto de desrealización. Desde una perspectiva espacial se distinguen, en términos generales, dos planos. En el primero de ellos, observamos una tendencia a la continuidad. En él, inicialmente, se superpone la inmovilidad relativa de los contrabajos a la movilidad exacerbada de las ráfagas vorticales del resto de la cuerda. El parentesco tímbrico y la localización de los instrumentos favorecen el aglutinamiento de este continuo que, en su movimiento, resulta envolvente del centro a la periferia. Este plano se desarrolla y muestra cambios en su estructura, particularmente en los contrabajos, quienes con sus ulteriores movimientos deslizantes acentúan la elasticidad de las configuraciones espaciales. [11]Al inicio de esta sección, el timbal brinda amplitud a la sensación de espacialización y funciona como elemento aglutinante, mientras que el bombo ofrece profundidad. A medida que el fragmento avanza, los ataques del bombo y su tremor van fraguando un tercer plano … Leer más El segundo plano, esta vez discontinuo, corresponde tanto a las maderas como a los alientos. En él quisiéramos subrayar el índice de fragmentación de los motivos rítmico-melódicos sustraídos del tema principal y el extrañamiento que de ello deriva. Efectivamente, esta sección comienza con una suerte de fugato fantasma elaborado a partir del tema principal del movimiento: el sujeto se presenta en el segundo fagot; no obstante, en cuanto aparece la réplica en el primer fagot (a la cuarta aumentada), Bartók no ofrece el contrasujeto que debiera estar ahí para acompañarlo. De ello resulta una suerte de espectralidad, no solo porque el sujeto parece ir a la deriva sin la correspondencia de un contrasujeto, sino por la cualidad umbría de los fagotes en ese registro. Si bien se observa una tendencia general hacia la recuperación de un espacio realizante, este primer momento es atravesado por un movimiento caotizante con un correspondiente y significativo índice de desrealización. Las sensaciones, lejos de unificarse en coordenadas estructurantes suficientemente establecidas y reconocibles, parecen, por un momento, no tener una dirección clara. El empleo de las concatenaciones de los timbres en el pasaje abona a la emergencia de esas sensaciones desrealizantes: fagotes-clarinetes/ trombón con sordina/ tuba con sordina-corno inglés-clarinete bajo/ corno con sordina-oboe/ trompeta con sordina, etcétera. La ominosidad del pasaje responde, al menos en parte, a la emergencia constante de fragmentos melódicos de direccionalidad indeterminable esparcidos en coordenadas espaciales instables.

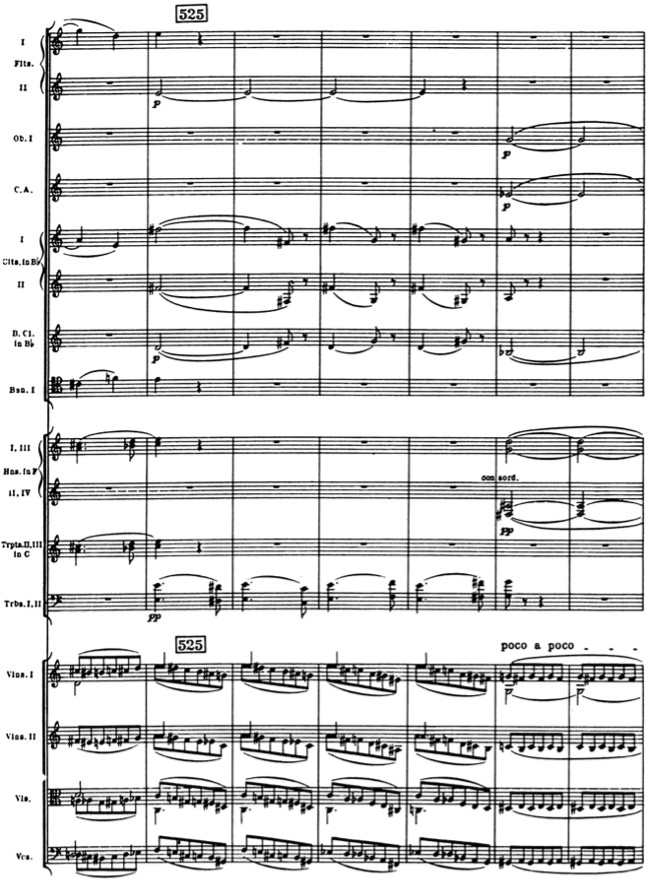

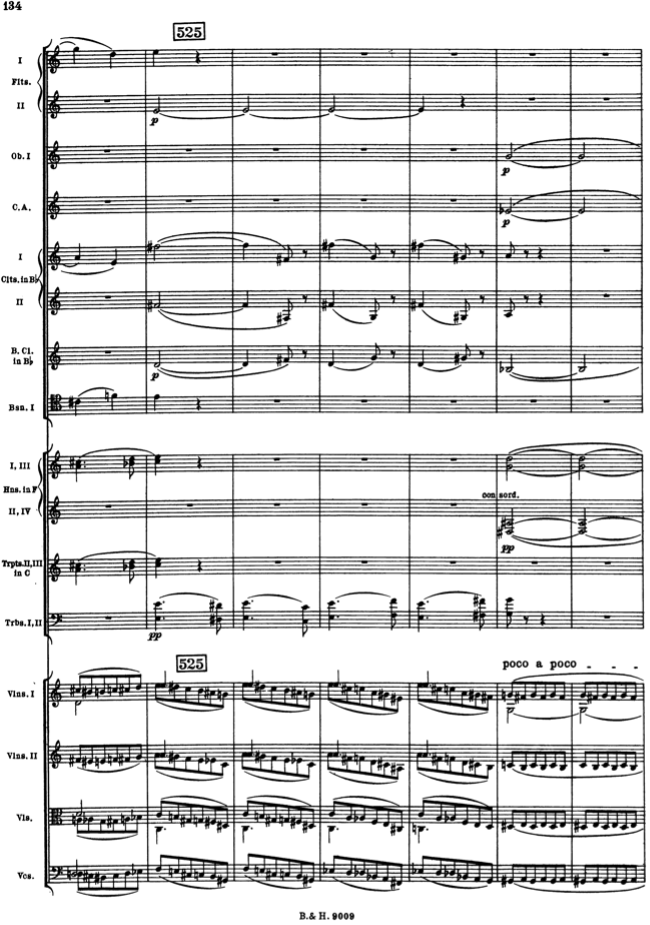

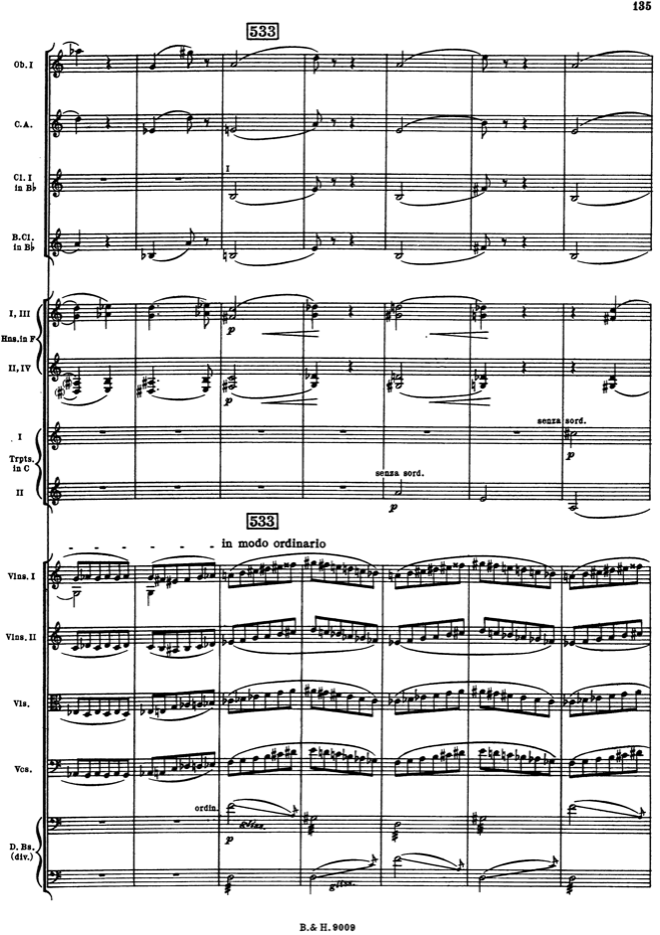

El segundo momento de esta sección puede localizarse hacia el compás 525. El plano de los alientos y metales tiende a producir bloques que son capaces de aglutinar la sensación espacial al ofrecer una mayor consistencia, a pesar del flujo del plano concomitante de las cuerdas y de una cierta caotización que no cesa de operar.

La llegada casi súbita del plano maderas-metales y su inédita potencia aglutinante pone claramente fin a este pasaje con un desenlace expansivo, sólidamente localizado, a pesar de la escapista insumisión del plano de las cuerdas.

Resumiendo: en esta sección, Bartók apela a una suspensión de las condiciones ordinarias de efectuación musical disgregando los flujos de sensación. En lugar de percibir un espacio unitario o, al menos, convergente, este aparece compartimentado, relativamente difuso y caotizado. Los divergentes juegos de profundidad obedecen a un índice significativo de transducción de los materiales musicales. Como consecuencia, la unidad del sujeto percipiente se enfrenta a una amenaza de disgregación, articulada en la potencia desrealizante de las configuraciones espaciales.

Si bien los márgenes de este recurso estético aparecen por ahora bien delimitados, bastaría con echar un vistazo a las inquietudes musicales de la generación que subsiguió a Bartók para darnos cuenta de las repercusiones de una estrategia de esta naturaleza. [12]Consideramos, además de interesante, francamente ilustrativo el ejercicio de escuchar este fragmento de Bartók seguido de los compases 44 a 50 de Atmosphères, de György Ligeti. La filiación es evidente, y la proliferación de la estética de la … Leer más Cabe mencionar que la posibilidad de hallar un rasgo compartido, la expresión de un síntoma o una tendencia general marcada por el arribo amenazante de la descomposición, es algo que Jung observó en el trabajo del artista. No es una enfermedad individual la que produce el advenimiento de ciertas tendencias a la descomposición o a la fragmentación de la personalidad en el creador: se trata de un fenómeno de época. [13]Carl Gustav Jung, “Ulises, un monólogo”.En Obra Completa, vol. 15 (Trotta, 2002), 107. “No obedece a un impulso individual, sino a una corriente colectiva que, por cierto, no tiene su origen directamente en la consciencia, sino más bien en lo inconsciente … Leer más

12

En el contexto actual, nos parece que la pregunta sobre el espacio en la música orquestal puede resultar muy pertinente y estimulante. Nuestra intención ha sido ofrecer al lector, al escucha curioso y a quienes desean adentrarse en el complejo arte de la orquestación, la posibilidad de un ensanchamiento en la vivencia del acontecimiento musical. Hemos deseado enmarcar nuestra reflexión en la música orquestal occidental a partir de una casuística que, aunque brevísima, resulte mínimamente significativa. [14]Habría que añadir que la transformación y flexibilización de los espacios escénicos va respondiendo poco a poco a las necesidades de la música nueva, donde el problema de la espacialidad se ha desarrollado notablemente en tiempos recientes. Obras como Répons, de … Leer más Todos somos griegos, decía Percy Shelley, y pocas cosas resultan más permanentemente actuales que la tragedia. Sin duda, el vigía de Esquilo, convocado al inicio de nuestro texto, plantea ya, en su posicionamiento, una dinámica tan expresiva como estructurante del espacio. Podríamos decir, sin temor, que la sustancia trágica se espacia en el mismo sentido en que psique es extensa, y que la genealogía trágica se enraíza en una dimensión de naturaleza sagrada. [15] Respecto a los trágicos griegos, debemos recordar que, ante todo, fueron compositores: el canto y la música eran consubstanciales al texto trágico. Quizá sea por ello que pensar en los vínculos entre el espaciamiento inherente a la orchestai griegay el espaciamientoen la orquestación moderna sea tan sugerente. Ahora bien, es cierto que los elementos de un compuesto dinámico musical actúan en simultaneidad y no es posible disgregarlos sin aniquilar el acontecimiento estético y sus correspondencias en términos de experiencia. [16] La memoria y la expectativa actúan por cuanto se hallan ahí, en el propio acontecimiento. No obstante, pensar nuestros objetos sonoros implica también el advenimiento de otra clase de momentos. Más acá de la experiencia estética, la reflexión y el acto intelectivo, aunque frecuentemente diacrónicos respecto a ella, pueden propiciar una vuelta a los objetos de nuestra delectación, enriqueciéndolos e intensificando esa experiencia. Finalmente, creemos que la reflexión en torno al problema del espacio nos ayuda a acompañar a los compositores, no solo en sus cuestionamientos, sino en las soluciones que han concebido. Espacialidad, espaciamiento, desrealización, vórtice, colapso, planos, contraplanos, concomitancias no son términos destinados tanto a describir la música —un tiento que nos parece fundamentalmente estéril— como a ensanchar el marco de la propia experiencia musical cuando retornamos a sus objetos. Lo inapalabrable no puede ser alcanzado por lo dicho, pero en lo amoroso del habla se expresa ya una cierta disposición y apertura: una voluntad de poder ser afectado por la música, por sus fuerzas y sus maneras de producir afecciones; sus colisiones y fugas; sus estertores, sus espasmos, sus silencios y, desde luego, las formas de espaciamiento, siempre mudables, sobre las que cabalga, se abisma o borbotea la sensación; “porque eso es Orfeo”, diría Rilke, “es su metamorfosis en esto y en aquello”, y “es el dios el lugar de salvación”. [17] Rainer María Rilke, Los sonetos de Orfeo. (Hiperión, 2007), 19, 95. Las cursivas son nuestras.

Fuentes:

Bibliografía:

Abhinavagupta. La parātrīśikālaghuvr̥tti. Institut de civilisation indienne, 1975.Agamben, Agamben, Giorgio. Profanaciones. Anagrama, 2005.

Aristófanes, Teatro completo. Ediciones Ateneo, 1963.

Ballif, Claude. Berlioz. Éditions du Séuil, 1968.

Benjamin, Walter. Oeuvres III. Gallimard, 2000.

Bobin, Christian. La Présence pure. Gaillimard, 2008.

Danielou, Alain. Hindu Polyteism. Routledge & Kegan Paul, 1964.

Dante. La divina comedia. Río Nuevo, 1996.

De la Cruz, San Juan. Obras completas. Editorial de Espiritualidad, 1993.

Didi-Huberman, Georges. Aperçues. Les éditions de minuit, 2018.

Gumbrech, Hans Ulrich. Los poderes de la Filología. Universidad Iberoamericana, 2007.

Freud, Sigmund. Obras completas, Tomos XIV, XIX y XXIII. Amorrortu, 2010.

Heidegger, Martin. Ser y tiempo.Trotta, 2009.

Humbert, Elie G. L’homme aux prises avec l’inconscient. Albin Michel, 1994.

Jung, Carl Gustav. Obra Completa, Vol. 15. Trotta, 2002.

Louvier, Alain. L’orchestre. Éditions Combre, 1997.

Lucrecio. De natura rerum. Acantilado, 2012.

Nancy, Jean-Luc. Las musas. Amorrortu, 2008.

Nishida, Kitarō. Luogo. Mimesis, 2012.

Odier, Daniel. Tantra Yoga. Albin Michel, 2004.

Rilke, Rainer María. Los sonetos de Orfeo. Hiperión, 2007.

Steiner, Georg. Réelles présences. Gallimard, 2005.

Teilhard de Chardin, Pierre. Hymne de l’Univers. Éditions du Seuil, 2015.

Vasugupta. Gli aforismi di Siva. Adelphi, 2013.

Whitehead, Alfred North. Proceso y realidad. Atalanta, 2021.

Artículos:

Moyano, Olivier. “L’espace et l’spacialité psychique chez Freud. Revue Belge de Psychanalyse, Societé Belge de Psychanalyse. No. 31, (otoño de 1997): 85-91.

Poincaré, Henri. “L’espace et la géometrie”. Revue de la métaphysique et de la morale, Año III, (1895): 631-646.

Partituras:

Bartók, Béla. Concierto for Ocrchestra. Boosey & Hawkes, 1949

Berlioz, Hector. Symphonie fantastique. Bärenreiter-Verlag, 1971.

Debussy, Claude. Jeux. Dover Publications, 1992.

Puccini, Giacomo. Sour Angelica. Dover Publications, 1996.

Rimsky-Korsakov, Nikolai Scheherazade. Muzgiz, 1956.

Wagner, Richard. Siegfried. Dover Publications, 1983.

Referencias

| ↑1 | Habría que señalar que la función del timbal es ambigua, pues la extensión de su sonoridad depende del trino con el que se ejecuta, de modo que es estable e inestable por igual. |

|---|---|

| ↑2 | Hay que mencionar que la presencia del corno en este pasaje aglutina los elementos centrales, brindándoles estabilidad; además, facilita la fusión del timbre de los oboes con el resto de los instrumentos. |

| ↑3 | Alfred North Whitehead, Proceso y realidad (Atalanta, 2021), 273. |

| ↑4 | Baste para ello echar un vistazo, en la Crítica del Juicio, al problema de lo sublime dinámico. |

| ↑5 | Él mismo lo menciona en “Lo inconciente”, de 1915, cuando nos dice que una metapsicología debe considerar aspectos dinámicos, tópicos y económicos. Véase, Sigmund Freud, Obras completas (Amorrortu, 2010) Vol. XIV, 178. |

| ↑6 | Freud cit., por Olivier Moyano, “L’espace et l’spacialité psychique chez Freud” en Revue Belge de Psychanalyse, Societé Belge de Psychanalyse. No. 31, otoño de 1997, p. 87. La versión francesa de este pasaje difiere significativamente de la traducción castellana: S. Freud. “El yo y el ello”, Obras completas (Amorrortu, 2010) Vol. XIX, p. 27. |

| ↑7 | Freud (2010), XIX, 28. |

| ↑8 | Freud (2010), XIX, 29. |

| ↑9 | En su ensayo sobre “Lo ominoso”, de 1919, Freud vincula el retorno de lo reprimido con ciertas estrategias propias del quehacer artístico. |

| ↑10 | Desde una perspectiva lacaniana, el sujeto no habita un espacio físico, sino un espacio estructurado por el registro simbólico y la mediación imaginaria, cuyo anclaje depende de la función del Nombre-del-Padre. La desrealización, entonces, señala una descomposición de ese espacio subjetivo, en la que el sujeto pierde las coordenadas que le permiten situarse, percibir y organizar la realidad. |

| ↑11 | Al inicio de esta sección, el timbal brinda amplitud a la sensación de espacialización y funciona como elemento aglutinante, mientras que el bombo ofrece profundidad. A medida que el fragmento avanza, los ataques del bombo y su tremor van fraguando un tercer plano que subraya el talante ominoso del segmento. |

| ↑12 | Consideramos, además de interesante, francamente ilustrativo el ejercicio de escuchar este fragmento de Bartók seguido de los compases 44 a 50 de Atmosphères, de György Ligeti. La filiación es evidente, y la proliferación de la estética de la desrealización en el arte contemporáneo, innegable. Pero esta no constituye de ningún modo un problema nuevo; tampoco se trata de un asunto de estilo. Más bien, la historia del arte se halla atravesada por una problemática espacial cuyas genealogías abrevarían, por ejemplo —y probablemente Georges Bataille estaría de acuerdo— de casos antiquísimos, como el de la caverna de los Trois Frères, en la región Mediodía-Pirineos, Francia, y el enigmático empleo del espacio que ahí acontece. |

| ↑13 | Carl Gustav Jung, “Ulises, un monólogo”.En Obra Completa, vol. 15 (Trotta, 2002), 107. “No obedece a un impulso individual, sino a una corriente colectiva que, por cierto, no tiene su origen directamente en la consciencia, sino más bien en lo inconsciente colectivo de la psique moderna”. Jung (2002), 107. No escapará al lector aguzado la presencia, en este texto, de Freud, Jung y Lacan. Se trata de una provocación para el pensamiento y una momentánea suspensión de ciertos sectarismos monoparentales que, de algún modo, obedecen también a un fenómeno de época. Es así que la noción de espaciamiento, en su vertiente transhistórica y metaestilística, genera aporías, contradicciones y retos interesantes para la estética, el psicoanálisis y, naturalmente, para el pensamiento musical. Desde esta perspectiva, podríamos preguntarnos, por ejemplo, qué es lo propiamente moderno en la descomposición y la fragmentación a las que alude Jung. |

| ↑14 | Habría que añadir que la transformación y flexibilización de los espacios escénicos va respondiendo poco a poco a las necesidades de la música nueva, donde el problema de la espacialidad se ha desarrollado notablemente en tiempos recientes. Obras como Répons, de Pierre Boulez, o Terretektorh, de Iannis Xenakis, son icónicas. En el mundo de la creación musical contemporánea, el espaciamiento constituye, con frecuencia, un punto específico de problematización que puede ocupar un rol mayor en la jerarquía de los intereses y de los procesos creativos de los compositores. |

| ↑15 | Respecto a los trágicos griegos, debemos recordar que, ante todo, fueron compositores: el canto y la música eran consubstanciales al texto trágico. |

| ↑16 | La memoria y la expectativa actúan por cuanto se hallan ahí, en el propio acontecimiento. |

| ↑17 | Rainer María Rilke, Los sonetos de Orfeo. (Hiperión, 2007), 19, 95. Las cursivas son nuestras. |